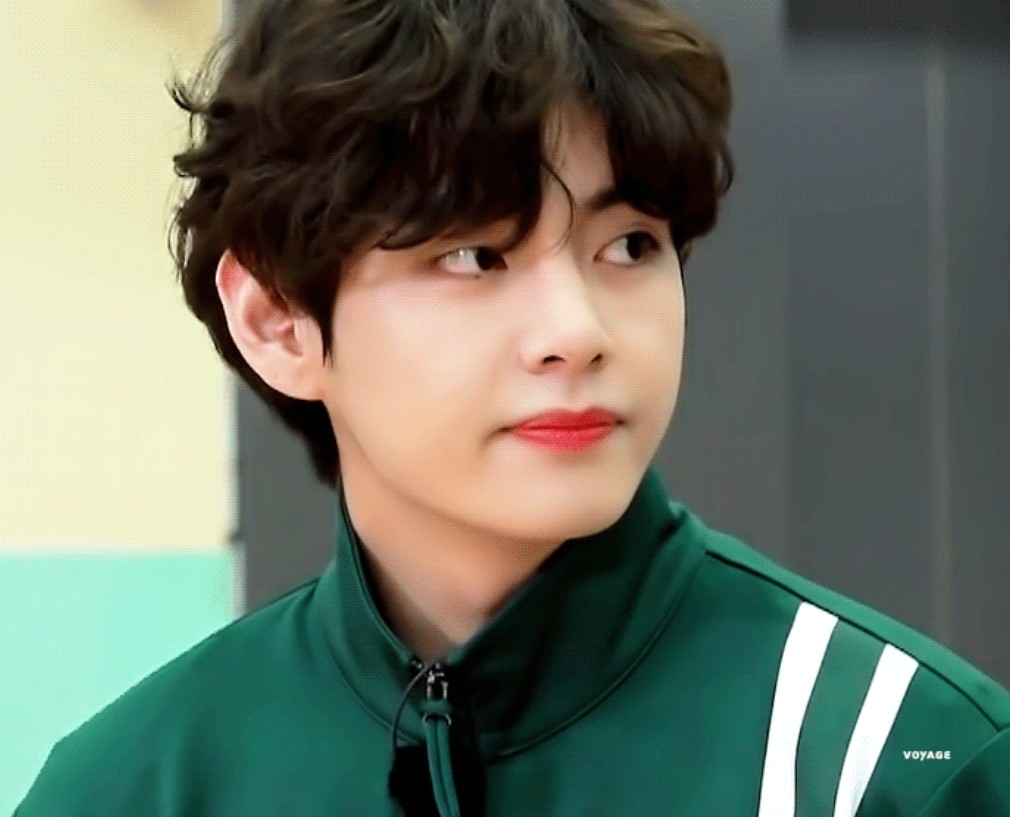

「なあ、転校してきた3年生の先輩を見たか?

本当にハンサムだね。まさにあなたのタイプだね。

「……見たよ。そんなにハンサムじゃないけど。」

「どうしたの?みんな彼に会いたがってるし、おかげで小学3年生から6年生の女の子たちが群がってる。こんなイケメン久しぶり。明日は告白する人が列をなすんじゃないかな。」

女子生徒があの見事な顔に気づかないはずがない。3年生だけでなく、学年中にキム・テヒョンの噂が広まり、休み時間になると2年生の女子生徒が彼を見るために2階へ駆け上がっていた。

「食べに行こうよ」

「……? なんで私と一緒に?」

「あなたは私の唯一の友達です。」

「他にもたくさんありますよ。」

「マジかよ!キム・ヨジュ、テヒョン先輩と親しいの?本当?」

「わあ!先輩、私たちと一緒にランチしませんか?」

キム・テヒョンが自ら2年生のフロアに降りてきて、ランチに誘ってくれたというのは、確かに話題になった。

「おい、私たちの授業に来ないで。」

"なぜ?"

「みんなが噂し始めるわ。私たちが付き合ってるって言われるわ」

「だから何?女の子たちが邪魔しなくなったらいいのに。」

"何?"

「女の子たちがみんなうるさくて、つい ...

"私はそれが気に入りません。"

「どうして?ジャージャー麺をおごってあげるよ」

「ジャージャー麺で何でも同意するなんて私は子供ですか?」

「不思議ですね。昔はジャージャー麺だけで何でもよかったのに。」

「……それは何年も前の話だ。もしあの子たちがうるさいなら、私もうるさい。私はよく喋るから。ただのおしゃべりだけじゃない。私が喋りすぎて、あなたの耳が聞こえなくなっちゃうかもよ。」

「ハハハハ、本当ですか?」

実は、君が話すのが好きなんだ。君のためなら聴力を失っても構わない。」

「大袈裟に言わないで…なんで笑ってるの?」

「とにかく、もし明日デートするの?って聞かれたら、否定しないで。軽く首を振るだけでいいよ。」

「じゃあジャージャー麺を買ってきて。それと酢豚も。」

「ふん、お前の顔色を伺ってみろよ。それでも、ジャージャー麺なら大丈夫だよ。」

5年経った今も、変わらない。キム・テヒョンの言うことなら何でも聞く。彼は私のことを何でも知っていると自信満々だが、彼には決して分からないことが二つある。一つはこれ。ジャージャー麺が好きだから賛成するのではなく、彼が好きだから賛成するということ。他の人だったらジャージャー麺などどうでもいい。でもキム・テヒョンのためなら何でもする。今回は絶対に騙されないと誓ったのに、もう止められない。彼の顔を見るたびに、思わず頷いてしまう。

「ヨジュ、キム・テヒョン先輩と付き合ってるの?本当?」

「……」

すぐに否定したくなった。噂が広まったら、どんなに大変なことになるか、考えただけで頭が痛くなった。小学校の時も似たようなことがあった。先輩も後輩も友達も、みんな大騒ぎだった。あんなに幼い子たちが騒がしいのに、高校生になったらどうなるか想像もつかない。そんなはずはない、と叫びそうになったが、キム・テヒョンの言葉を思い出し、ぐっとこらえた。

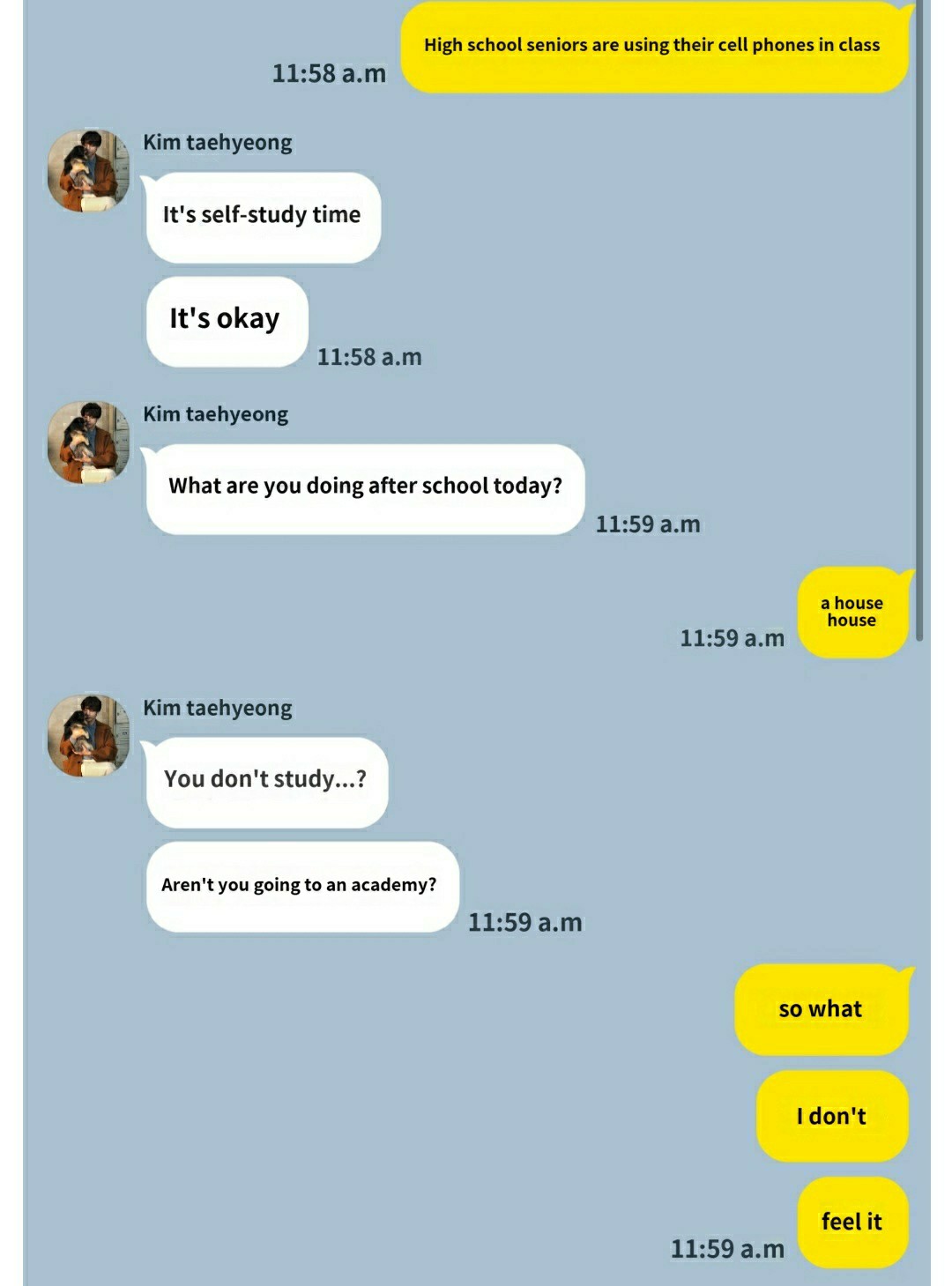

ビープ-

「…誰がメールしてるの?」

「…キム・テヒョン。」

「彼は何を言っているんだ?」

「彼は私に一緒に映画を見ようと誘ってきました。」

「???????」

「何?なぜ?」

「彼は好きじゃないの?」

「何を言ってるの?彼は自己中心的で、誰も好きじゃないのよ。」

「じゃあ、なんで映画を見に行こうって誘うの?テヒョンには友達がたくさんいるし、他の女の子たちも一緒に映画を見ようと並んでるだろうし。」

「彼はきっと私と一緒にいて心地良いと思っているんだろう。」

「おい、男は興味のない女にお金も時間もかけないだろ。」

その時、やっと気づいた。キム・テヒョンはいつも私のためにお金と時間を費やしてくれていた。あまりにも自然なことだったので、今まで気づかなかったけれど、恋愛関係という視点で見てみると、ただの友情以上のものだった。もしかしたら、彼は本当に私のことを好きになってくれたのかもしれない。

「到着しましたか?」

「何の映画を観るの?」

「あ、後輩からもらった無料チケットなんだけど、今日で期限が切れちゃうから無駄にしたくないんだ。」

「……あ、無料券か」

「そうだね、でも最近は特に面白い映画がないんだよね。何か見たい映画ある?」

「何でもいいよ。何でもいいよ。」

「そういえば、小学校の時に好きだった俳優の映画が公開されるんだけど、見てみる?」

「小学校の頃、俳優さんが好きだったの?好きな芸能人がたくさんいたよ。」

「キム・ソクジン。そうでしょう?」

「ああ、そうだ。あの頃はキム・ソクジンが好きだったんだ。どうして覚えてるの?」

「あなたがどれほど彼に夢中だったか、覚えています。あなたと過ごしたひとときを、私は一度も忘れたことがありません。」

「……いきなり何言ってんの? ダサいよな」

"それで..."

「?」

「私を憎まないで。」

「何だって?突然…」

「私を好きになってください。」

「…何?冗談でしょ?どうして私があなたを嫌うの?」

「私のこと嫌いじゃないの?」

「そんなわけないわよ!もし私があなたを憎んでいたら、どうしてあなたと一緒に映画を観るの?」

「じゃあ、どうしていつも私の悪口を言って、私を遠ざけていたの?」

「……」

一瞬、「君が好きだから」と言いそうになった。彼の行動に期待が膨らみ、イライラして、つい行動に出てしまった。憎いからではなく、好きだったから。彼の美しい瞳と声に、思わず全てを吐き出しそうになった。

「冗談だよ。君を憎んだことなんて一度もない。小学校の時にこんなこと言ったの覚えてる?」

「私が傷つくのを防ぐためにそう言ったのかと思ったのですが…」

「とにかく、私はあなたを憎んでいません。本気です。それで十分ですか?」

「うん、もう十分だよ。映画を見に行こう。」

彼の安心させようとする言葉に、どうしてあんなに明るく笑ってしまったのか、自分でも分からない。彼はもう私が彼を好きだって知ってるはずなのに、どうしてずっと知らないふりをするんだろう? キム・テヒョンって、本当に…理解できない。

「わあ、キム・ソクジンの顔がすごい。」

「私のはどうですか?」

「完全に無視されました。」

「ちっ、ハハハ、ハンサムなんて絶対言わないよ。綺麗だって何度も言ったでしょ。」

「まあ、私はハンサムじゃないですけどね。」

「わかってるよ、坊や」

ピーッ、ピーッ

「ユンギヒョンです。電話に出てください。」

"わかった。"

「もしもし?ヒョン!」

「昨日、酔っ払って倒れちゃったんです。今起きたばかりなのに、どうして電話してきたんですか?」

「あ、映画のチケットをもらったんだ。一緒に観に行こうと思ってたんだ。君もあの映画を観たいって言ってたよね。」

「はは、覚えてる?面白い人だね。それで映画は観たの?一人で行かなかったって言ってよ。」

「いや、ヨジュと一緒に観たんだ。一人で行くのは嫌だ。」

「デートみたいだね。電話に出なくてよかった。」

「そんなわけないですよ、ハハハ。とにかく、ヒョン、もう電話を切ります。」

「わかった、気をつけて。後で電話してね。」

当然のことながら、すぐ隣にいたキム・テヒョンは、この会話の一部始終を聞いていた。彼は私に尋ねる前に、誰かに尋ねていたのだ。私は彼が先に私に尋ねると思っていたので、それがおかしかった。キム・テヒョンに女性として見てもらいたい、私に好意を持ってもらいたいと、これまで以上に切実に願っていた。なのに、まるでそれが真実ではないかのように振る舞っていた。それは本当に愚かなことだった。そして、私はそうし続けていた。

「ユンギお兄さんに先に聞いたでしょ。」

「ああ、この前彼が『X-Vengers』を観たいって言ってたから、思い出したよ。」

キム・テヒョンはとにかく記憶力が良い。好き嫌いに関わらず、人を好きにさせる力を持っている。幼い頃からずっと、彼は思いやりのある人だった。だから、今日彼がしたこと、私が一日中考え込んでいたことは、彼にとってはただの日常だった。彼にとっては、特別なことではなかった。5年間会っていなかったから、彼がどんな人だったのか忘れていた。疲れ果てていたのに、なぜ彼を諦められなかったのか、忘れていた。今日、私はその全てに気づいた。

「君は麻薬みたいだ」

「?突然?褒め言葉ですか?」

「それは悪いことだけど、私はそれが好きなんです。」

「わかってるよ。君が僕のことを嫌ってないって信じてるよ。でも、変な言い方して媚びへつらおうとしないで。気まずいから。」

「それは本物だ。」

またしても私はあの危険な薬物にハマってしまった。