「ごめんね、息子。

私たちもこんなことになるなんて思ってなかったんだ。」

「大丈夫、僕はもう子供じゃないし。

でも、ヨジュは知ってるかな?僕が行くこと。」

「ユミがもう言ったんじゃないか?知らないけど。

それにしても、息子はラッキーだね。ヨジュとまた会えるなんて。」

「ヨジュは僕を嫌うだろうね。

顔を見た瞬間、『出て行け』って言われないだけでもありがたいよ。」

「え?ヨジュが君を嫌うわけないじゃん。」

「昔から僕はヨジュが嫌いだった。僕だけがヨジュを好きだったんだ。

まあ、心配しないで。ちゃんと行ってきて。」

突然の海外転勤で、僕は韓国に一人残ることになった。学校の近くにワンルームを借りるか、親戚の家に行くか悩んでいたが、ユミおばさんが快く自分の屋根裏部屋を貸してくれると言ってくれた。転校先の学校は今の学校から1時間の距離だったから、悩むこともなかった。どうせ正規試験で行く予定だったし、早期入学のことは気にしなくてよかった。そして何より、5年ぶりにキム・ヨジュに会える良いチャンスを逃すわけにはいかなかった。

「会いたかったよ。」

キム・ヨジュを見た瞬間、心から出てきた言葉だった。ポチャポチャして可愛かったあのヨジュはどこへ行ってしまったのか、全く別の人間に変わっていた。ヨジュは僕を見るなり顔をしかめた。5年たっても僕が嫌いなことに変わりはないんだな、苦々しく感じた。

「何?」

「何って、僕だよ。」

「その荷物は何だ?なんでここにいるんだ?」

「ユミおばさんが言わなかったかな?今日からここに住むんだよ、君の上の屋根裏部屋に。」

「なんで?」

「5年ぶりの再会で、すごく質問が多いね。ゆっくりわかるよ。でも、長い旅で疲れたから休むね。」

ヨジュは呆れたような顔をしていた。その顔…5年前も今も変わらない。完全に困ったときにする顔だ。僕はその顔を見るといつもからかいたくなった。まるで、リスがぷくっと膨らんでいるような感じだ。

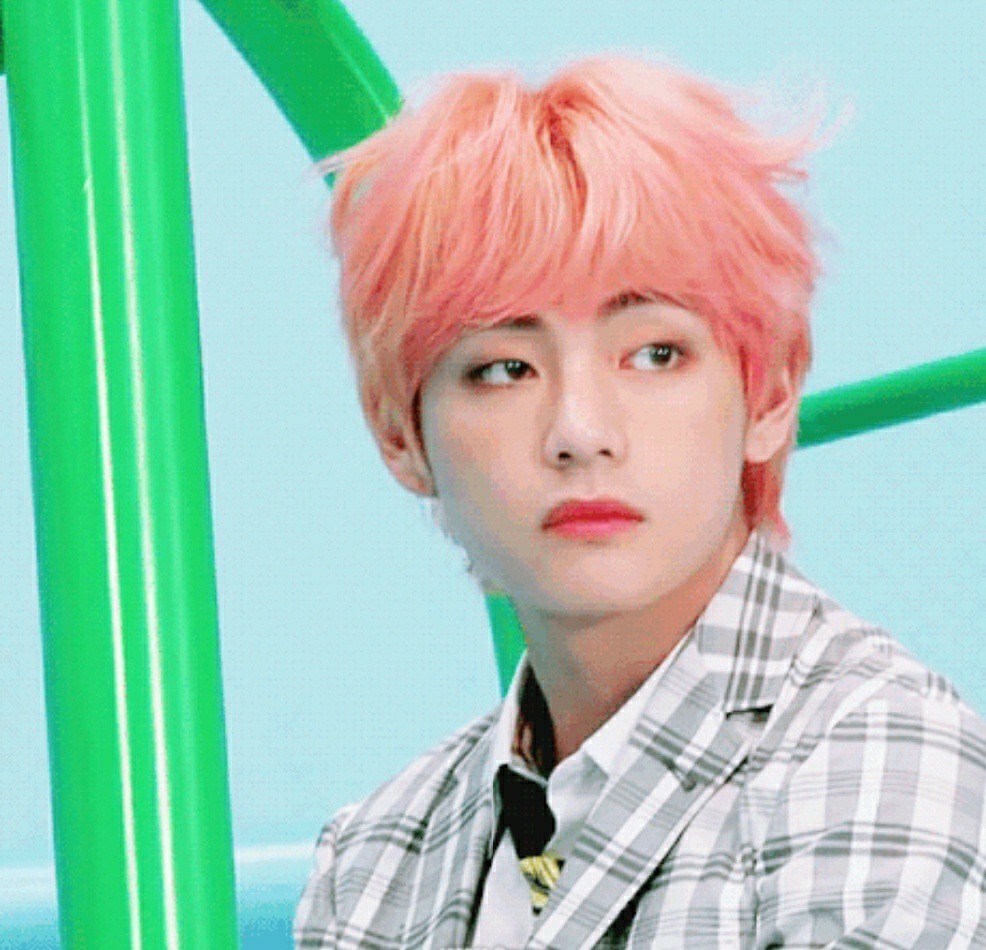

「え、ついにあのキム・テヒョンに会えるのか?」

「知らないよ…それに、キム・テヒョンって何だよ。」

「だって、君があれだけ話してたから、勝手に親近感が湧いてたんだよ。まだテヒョンのことを忘れられないんじゃないの?」

「何言ってるんだよ!そんなことないよ!」

「屋根裏部屋に住んでるなら、毎日一緒にご飯食べるの?」

「うん、その部屋では寝るだけだよ。」

「なんでそんな大事なことを私に聞かなかったんだよ!」

「お前、僕をからかってるだけだろ。まだテヒョンが好きなんだろ?」

「違うよ!完全に忘れたよ。」

キム・テヒョンはただの思い出だ。あんなに小さかった僕が初めて誰かを好きになったから、だから友達にちょっとその思い出を話しただけだし、テヒョンの外見も素晴らしかったから、そのこともあって過去5年間、思い出すたびに何度か話したんだ。でも、キム・テヒョンは愛じゃない。ただ思い出として大事にしたいだけだ。今でもテヒョンが好きだなんて、5年間も離れていたのに、そんなことはあり得ない。

「ママ、制服どこにある?」

「おはよう?」

「… あなたのおかげで、むしろ悪い朝。」

「私はおかげで良い朝だよ。」

「その制服は何だ?」

「これ?どうしたの?」

「なんでうちの学校の制服を着てるんだ?」

「転校してきたからだよ。ここが一番近い学校だった。」

「何言ってるんだ?地下鉄で30分もかかるのに。近くに学校があるのになんでわざわざ…」

「私の気持ちだろ?文句ある?」

「… 話さないほうがいいね。」

「ところで、すごく大きくなったね。昔は本当に小さかったけど、今は私とほとんど変わらないね。」

「あなたが小さくなったんだよ、ちび。」

「私は小さくない。でも、君は全然嬉しくないの?」

「… そうでもない。」

「本当に、君に会いたくて転校までしてきたんだよ。」

「…」

昔からキム・テヒョンはこういう風に軽く言っていた。でも、あの頃僕はその言葉にドキドキして期待していた自分を思い出していた。そして、今それが真実ではないと分かっていても、5年後の今でも心がドキドキするのがすごく腹立たしかった。

「何でそんなに真面目に考えてるんだ?」

「君は昔から、僕にとっては何もかも簡単だった。」

「うん、そうだね。君なら何でも簡単だよ。」

「… 本当に君は悪い奴だ。」

君を好きだったあの頃から、君が僕にとって楽だった瞬間は一度もなかった。僕は君にとって、ただの簡単な存在だった。それでも、今も君にとっては簡単な存在だった。

「でも、そんなに友達として表現しなくてもよくないか?

キム・テヒョンは君のことを好きじゃないの?」

「あいつはただのキツネだよ。昔から分かってた。あいつは最初から僕がまだ好きだって思ってるんだろう。それでわざとそんなこと言うんだよ。」

「それって、キープしてるってこと?」

「… 分からない。でもあいつは分かってやってるんだ。そんなことを言われても、気になってしまう自分がムカつく。」