「ねえ、転校生の3年生の先輩見た?」

「本当にかっこよかったよ。完全に君のタイプだよ。」

「…見たよ。そんなにかっこよくないよ。」

「なんで?みんなその先輩に会いたくて大騒ぎだよ。おかげで3年6組の女子たちがすごいことになってるし。久しぶりにかっこいい人を見たから、明日から告白する人が並ぶと思うよ。」

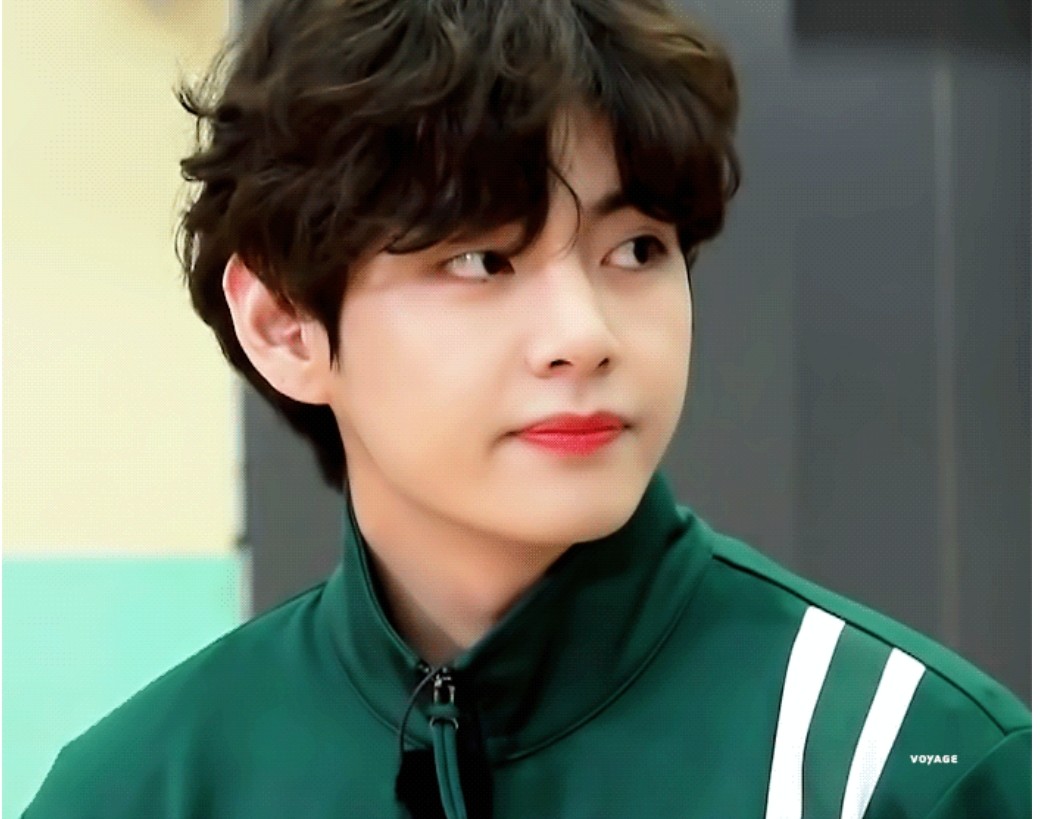

その驚くべき容姿を女子たちが気づかないわけがない。3年生だけでなく、私たちの学年にもキム・テヒョンについての噂が広まり、休み時間になると2年生の女子たちは彼を見るために2階に上がっていった。

「昼ごはん行こう。」

「…?なんで私と?」

「友達は君しかいないんだ。」

「私は君以外にもたくさんいるけど。」

「すごい!キム・ヨジュ、テヒョン先輩と仲いいの?本当に?」

「すごい!先輩、私たちと一緒にご飯食べませんか?」

テヒョンが直接2年生の階に来て私をランチに誘ってくれたなんて、まさに話題になるべき状況だった。

「おい、うちのクラスに来るな。」

「なんで?」

「噂になっちゃうよ。私たち付き合ってるって。」

「どうでもいいよ。女子たちが静かになるなら、むしろありがたいよ。」

「なんだって?」

「女子たちがうるさくてついてくるのが嫌なんだ。たった一人じゃないし、うるさい。」

「その噂が広まれば、そういう子たちも減るだろうし、それはいいことだ。」

「嫌だ。」

「なんで?ジャージャー麺買ってあげようか。」

「小学生かよ、それでOKするの?」

「おかしいな。昔はジャージャー麺一つで全部OKだったけど。」

「それは昔の話。」

「それに、そんな子たちが嫌なら、私も嫌だな。私もめっちゃ話すから、ただのうるさいレベルじゃないかもよ。」

「ハハハ、ほんとうに?」

「君がうるさく話すのは好きだよ。私が耳が痛くなっても構わない。」

「大げさだよ…なんでこんなことで笑ってるの?」

「とにかく、もし明日誰かが私たちが付き合ってるって聞いたら、否定しないでね。ちょっと首を横に振るだけで。」

「じゃあ、ジャージャー麺買ってね。タンスユクも。」

「ふふ、これ見ろ。まだジャージャー麺一つで全部OKだね。」

5年後でも変わらない。キム・テヒョンの言うことなら、何でもOKしちゃう。彼は私が何でも知っていると思い込んでいるけど、実は彼が絶対に知らない二つのことがある。その一つがこれだ。私はジャージャー麺が好きだからOKするんじゃなくて、キム・テヒョンだからOKするんだ。ジャージャー麺一つで全部OKだって言うのは間違いだ。私はキム・テヒョンなら、何でもOKだった。今回は絶対そうしないと決めていたのに、どうしようもなかった。顔を見るだけで、私は無意識に頷いてしまっていたんだ。

「ヨジュ、キム・テヒョン先輩と付き合ってるの?」

「…」

すぐに否定したかった。みんなに付き合ってるって噂されると、絶対に面倒なことになると考えると、頭が痛くなった。小学生の時も似たような状況だったけど、後輩や先輩、友達まで大騒ぎだった。小さな子供たちですらこんなに騒いでいるのに、高校生たちはどうなるか考えただけで恐ろしかった。私は絶対に違うと言いそうになったけど、ぐっと堪えて、テヒョンの言葉を思い出した。

ブーン-

「…」

「誰だろう?」

「…キム・テヒョンだ。」

「なんて?」

「一緒に映画見ようって。」

「??????」

「なんで?」

「好きなんじゃないの?」

「何言ってんだ。あいつは自分に酔ってるだけで、誰も好きじゃないよ。」

「でもなんで映画見ようって言ってるの?テヒョンは友達も多いし、他の女の子たちだって並んで映画見たいはずなのに。」

「多分、僕が楽だと思ったんじゃない?」

「男子は、興味がない女の子にはお金も時間も使わないよ。」

その時気づいた。キム・テヒョンはいつも私にお金と時間を使ってくれていた。自然すぎて気づかなかったけど、恋愛の視点から見ると、ただの友達ってわけじゃない微妙な関係になっていた。もしかして、彼は本当に私に興味を持ち始めたのか?

「着いた?」

「どんな映画見よう?」

「ああ、学校の後輩がくれたチケットで、今日までだから、無駄にするのももったいないでしょ。」

「…ああ、無料のチケットだったのか。」

「うん、でも最近映画は面白いのがなくて。」

「何でもいいよ。」

「そういえば、君が小学生の時好きだった俳優が出てる映画があるんだ。それ見たい?」

「私が小学生の時好きだった俳優?いったい誰?」

「キム・ソクジンだよ。」

「ああ、そうだった。小学生の時、キム・ソクジンが大好きだった。」

「君がどれだけあの人に夢中だったか覚えてるよ。君との時間は一瞬たりとも忘れたことない。」

「…急に何言ってんの。恥ずかしい。」

「だから…」

「?」

「嫌いにならないで。」

「え?急にどうしたの…」

「僕のこと、ちょっと好きになってよ。」

「…何言ってんの、私があなたのこと嫌いなわけないじゃん。」

「嫌いじゃない?」

「もちろん嫌いじゃないよ!嫌いだったら、なんで一緒に映画見るの?」

「じゃあ、なんでずっと僕に文句言って、押しのけてたんだよ?」

「…」

一瞬、「好きだからだよ」って言いそうになった。君の行動に期待して、私はイライラしてた。だから、ちょっとわがままを言ってみたんだ。君が嫌いだからじゃなくて、君が好きだからだよ。君の綺麗な目や声に惑わされて、全てを言いそうになった。

「ただの冗談だよ。嫌いじゃなかったよ。小学生の時も言ったでしょ?」

「君が私を傷つけないように言った言葉だと思ってたけど…」

「とにかく、嫌いじゃないよ。本気だから。それでいい?」

「うん、いいよ。じゃあ映画見に行こう。」

嫌いじゃないって言われて、どうしてこんなに安心して笑顔になってるのか、自分でもわからなかった。君は私が好きだってことを知ってるよね。それなのに、ずっと知らないふりしてる理由がわからない。ほんとうに、キム・テヒョン、君のことは全然わからないよ。

「わぁ、キム・ソクジンの顔、すごいな。」

「僕の顔は?」

「完全に無視。」

「チッ、ハハハ、絶対にかっこいいって言ってくれないんだな。」

「かっこよくないから。」

「知ってるよ、小学生。」

ブーン- ブーン-

「ユンギ兄さんだ。ちょっと電話取ってくる。」

「うん。」

「もしもし?兄さん!」

「昨日飲みすぎて倒れて、今起きた。何の用だ?」

「アハハ、映画の無料チケットがあって。兄さんと一緒に見に行こうと思ってさ、兄さんが見たい映画あったよね、思い出して。」

「ああ、もう(笑)何でも覚えてるんだな、おかしい奴だな。で、映画見たのか?まさか一人で見たんじゃないだろうな?」

「いや、ヨジュと一緒に見たよ。一人で見るくらいなら、見ないよ。」

「デートしてたんだな。電話に出なかったのは正解だったわ。」

「そんなことじゃないんだ(笑)とにかく、切るね、兄さん。」

「ああ、また連絡しろよ。」

すぐ隣で電話を取ったキム・テヒョンのおかげで、私は自然にその会話の内容を全部聞いてしまった。私に聞く前に他の人に聞いていたんだな。最初に私に聞くと思っていたことがとてもおかしかった。私はもう必死に願っていたんだ。キム・テヒョンが私を女性として見てくれること、私に興味を持ってくれること。そう願いながら、気持ちを隠していた。世界で一番馬鹿げたことを、そうやってずっと続けていたんだ。

「ユンギ兄さんに最初に聞いたんだね。」

「うん、兄さんが前にXヴェンジャーズを見たいって言ってたから。」

また、キム・テヒョンはただ人の言ったことをよく覚えている。自分が好きな人でも、嫌いな人でも、その好感を買う理由だった。子供の頃から、気配りが体に染み込んでいるんだ。だから、今日キム・テヒョンが私にしたこと、私が一日中あれこれ意味を付けて考えていたことは、彼にとってはただの日常に過ぎないということだった。5年ぶりにキム・テヒョンを見て、少し忘れていた。キム・テヒョンがどんな人だったのか、私はあんなに疲れていたのに、どうして最後まで諦められなかったのか。すべて忘れていたけど、今日はそれを全て思い出した。

「お前は麻薬だよ。」

「?急に?いい意味で言ってるの?(笑)」

「悪い意味だけど、好きだ。」

「わかってるよ〜、私が嫌いじゃないってこと、信じるよ。だから、そんなに君らしくないこと言わないで。気まずい(笑)」

「本気だよ。」

私はまたその危険な麻薬に、再びハマってしまったのだった。