初恋だから

初恋だからW. コッ・ソリョン

その日のことは今でもはっきりと覚えています。

愛着のあった学校を離れ、新しい学校に馴染めずに苦労しながら—

そして、ただ呼吸するために空っぽの部屋に隠れていました。

「ここには誰もいないと思っていたけど…ああ、そうでもないみたいだ。」

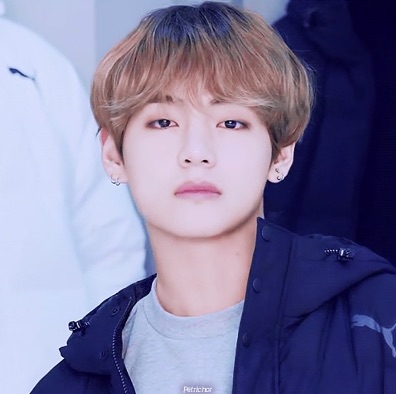

信じられないほど大きな目をした男が、少し開いたドアから覗いていた。

私は驚いて彼の顔を見つめた――鋭い目鼻立ち、小さな顔、そして顔の半分を占める目。

ちょっと待って…見覚えがある。

そんな顔は普通じゃない。

彼を以前どこで見たか思い出そうとしたその時、

部屋の向こうから鋭い声が聞こえた。

「何を見つめているんですか?」

彼の声はその外見に似合っており、冷たく鋭いものだった。

恥ずかしかったので、私は小さくうなずいて下をちらりと見た。

いや、本当です…彼を見たことがあるんです。

その氷のような表情、氷、氷…氷?!

記憶が雷のように私を襲った。私は顔を上げて、再び彼を見つめた。

ああ。あの顔。彼だ。

"…何てことだ。"

走らなければならなかった。

私の頭の中にあったのは、その考えだけだった。

-

彼との「それほど重要ではない」関係を説明すると、

約1年前まで遡らなければなりません。

それは私が18歳で初めて受けた模擬試験で大失敗した日でした。

私は1年目の最後の試験で優秀な成績を収め、調子に乗っていました。

私は一日中、幽霊のように学校を歩き回っていました。

どうやらカンは私を見るのが辛すぎたようで、

なぜなら彼は私の手をつかんで、私のお気に入りのデザートカフェに連れて行ってくれたからです。

「死にそうだよ」

気が進まなかったのですが、ケーキを数口食べたら気分が良くなり始めました。

彼は私に、大丈夫だよ、十分うまくやったよ、次はもっと上手くやるよ、と言ってくれました。

いい気持ちですが、うまくいきませんでした。

いつもクラスでトップの成績を収めている人から「大丈夫だよ」と言われても、安心はできません。

私は頭をテーブルの上に垂らし、すべてを吐き出しました。

「3月の試験ではノンフィクションの問題の半分以上を間違えました。

なぜ彼らは科学の文章をランダムに挿入するのでしょうか?

私は人文科学の学生です。どうすればそれらを正しく理解できるのでしょうか?」

「ええ、私もあの箇所は難しいと思いました。」

理系の学生が難しいと思ったのなら、私たち文系の学生はどうでしょう?

ケーキをもう一口食べて落ち着こうとしたその時、

怒りが戻ってきた。

「これらの質問を書いた人たちは、雨に打たれるべきだ。

まるで、突然の嵐のようでした。」

「わぁ、その怒りは……驚くほど軽いものだな。」

カンは顎を手に乗せてニヤリと笑った。

ああ、そうだね。別に死を願うわけじゃないんだ。ただの無害な雨さ。

しかし実を言うと、本当の問題は質問ではありませんでした。

前回とてもうまくいったので自信過剰になって怠けてしまいました。

「これを食べて次に備えましょうね?」

もしまた爆撃したら、ここへ引き戻さなければなりませんよ。」

カンはためらうことなく、私の口の端についたパンくずを指で拭い取り、自分の口の中に放り込んだ。

他の誰かがそんなことをしていたら、私は恥ずかしさのあまり叫んでいたでしょう。

でも、カンはずっと前からそこにいた。幼い頃から知っていた。

だから、彼の行動はもう驚きもせず、ただ…自然に感じられた。

「おっと……なあ、あっちを見てよ」

"何?"

「チョコレートスムージーを飲んでるあの人…めちゃくちゃイケてる。」

カンも振り返って見ました。

見知らぬ人の顔を見ると、私の目は輝きました。

どうして人の顔がそんな風になるのでしょうか?

しかし、そのときカンが眉をひそめているのが見えました。

「私も別にブスじゃないんだけど…」

彼はイライラしながらストローを噛んだ。

正直、カンはとてもハンサムです。

彼は学校で次から次へと告白を受ける。

でも、私は彼を長い間知っているから、

彼は僕にとって「男」という感じがしない。ただのカン。

「うんうん。君もかっこいいね。」

彼は私に目を細めた。

私がただその場を収めようとしているだけだと彼には分かったようだ。

確かに半分冗談だったけど…

しかし、その褒め言葉は本当でした!

「あらまあ、彼が私を見たのよ!」

私はすぐに頭を下げました。

数秒後、私は再び覗き見ました。

彼の唇は動いていた。彼は私に話しかけているのだろうか?

私の脳は恋愛小説モードになりました。

運命的な出会い…一目惚れ…

しかし、私は彼の耳の中にワイヤレスイヤホンがあるのに気づきました。

「……ああ。電話中だった。」

ちくしょう。

一瞬、本当に彼が私に話しかけているのかと思いました。

何もないのに興奮しそうになりました。

私はぎこちなくコーヒーをすすりながら、まるで私が存在していないかのように彼がカフェから出て行くのを見ていた。

「まさに氷の王子様だね。」

「……王子様か」

当時、私は彼を、私の平穏で気楽な生活の中のただの通りすがりの人だと思っていました。

ただのカフェの見知らぬ人。

それは…それまでは…

ドスン—

「くそっ……」

私が持っていたコーヒーが彼のシャツの上にこぼれてしまった。

彼のチョコレートスムージーは床にこぼれ落ちてしまった。

彼の服の汚れを見て額に痛みを感じた。

私はパニックになり、よろめきながら後ずさりして目を閉じました。

"ごめんなさい!!…"

"大丈夫ですか?!"

カンは急いで駆け寄った。

彼は明らかに状況を目で追って理解しようとしていた。

私は彼を見上げながらゆっくりとうなずいた。

彼は私より頭半分ほど背が高かった。いつもそうだった。

「掃除代は私が払います!本当にごめんなさい!!」

「それだけのお金は持っているんですか?」

私は彼を見上げて瞬きした。

彼のシャツのロゴが見えてきました。

高級ブランド。

最悪。

はい、失敗しました。

なるほど、彼は確かに金持ちの子供のように見えました。

これが自分にどれだけの代償をもたらすかを心の中で計算し始めたとき、背後からカンの低く、かろうじて抑えられた声が聞こえた。

「私が払います。よろしいですか?」

彼の口調は丁寧だった…が、かろうじて。

私は振り返って、目を大きく見開いてカンを見た。

彼も裕福な家庭出身なので、おそらく介入したのでしょう。

しかし、それは私をさらに不快にさせただけでした。

私は彼の腕をつかみ、心の中で「やめて」と言おうとした。

その時、もう一人の男がまた話し始めた。

「掃除はいいから、スムージーの代金だけ払って。」

彼はまるで気にしていないかのように、何気なくそう言った。

私は彼を確かめるために見ました。本当に? 彼はただ眉を上げただけでした。

「何?やりたくないの?」

私はすぐに財布を取り出し、スムージーの代金を彼に渡しました。

安心しました。そして感謝しています。

しかしその後…

「一体なぜ彼はここにいるんだ?」

彼に再会して私は衝撃を受けた。彼が私と同じ高校生だったからというだけでなく、

突然同じ学校に通うことになったからです。

一瞬、私たちの目が合って、見つめ合った。

彼は私を認識していないかのように、茫然とした表情で私を見ました。

私は気まずい笑みを浮かべ、後ずさりし始めた。

「あっ、部屋が間違ってた…」と言おうとした。

その時、彼は話し始めました。

"おい。"

そして、私は凍りついてしまいました。