恋は初めてだから

恋は初めてだからW. コッソリョン(꽃서령)

あの日の記憶は、今でもはっきりと残っている。

愛着が湧いていた学校を離れ、

新しい学校に馴染めず、私は人気のない部屋にひっそりと身を隠した。

「誰もいな…って、いるじゃん?」

そっと開いたドアの向こうには、

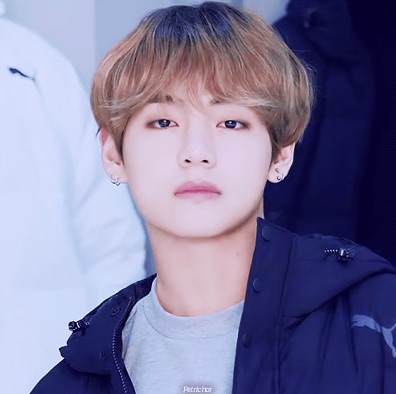

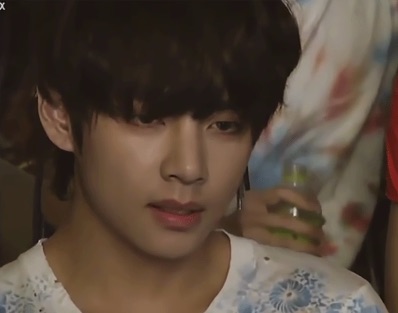

ありえないくらい大きな目をした男の子がいた。

その顔を見て、私は驚きと戸惑いが入り混じったまま彼を見つめた。

信じられないくらい小さい顔に、顔の半分を占めるような目、鋭い輪郭――

目が離せなかった。

…あれ? でもこの顔、どこかで見たような……

こんな完璧な顔、そうそういないのに。

考える間もなく、向かい側から鋭い声が飛んできた。

「何見てんだよ。」

美形にふさわしい冷たい声だった。

気まずさに思わず軽くうつむく私。

いや、本当にこの顔、見たことあるんだけど…

氷みたいな冷たい印象……氷? 氷!?

思い出が、まるで嘘みたいに突然浮かんできた。

私は反射的に顔を上げて彼をまじまじと見つめた。

そうだ。この顔に間違いない。

「……うそでしょ。」

逃げなきゃ。

そのときの私にできたことは、それだけだった。

-

彼との大したことのない“縁”を説明するには、

1年前に遡る必要がある。

当時の私は、18歳になって初めての模試で大失敗した直後だった。

1年生最後の模試が良かったからって調子に乗ったせいだ。

その日1日、私は魂が抜けたように学校をふらふらしていた。

そんな私を見て呆れたのか、

カン(강)は私の手を引いて、お気に入りのデザートカフェへと連れて行った。

「顔が死んでるぞ。」

無理やり連れてこられたにしては、

スイーツを口にした瞬間、少し気分が楽になった。

「次があるってば。十分頑張ってたし」と慰めるつもりだったらしいけど、

私には響かなかった。

万年2位が1位に慰められるの、余計に惨めっていうか……。

自然と頭が下がって、テーブルに額をくっつけるようにして私は呟いた。

「今回の3月模試…評論系の問題、半分以上間違えた。

なんでいきなり科学の文章とか出すわけ?

文系の私が、あんな理数系の問題解けるわけないじゃん。」

「うん、理系の俺でも難しかったしな。」

理系でも難しいって、文系には地獄だったってことじゃん。

甘いスイーツで落ち着いていた怒りが再燃し、

私は顔を上げてケーキをフォークで突き刺した。

「今回の出題者、道歩いてていきなりスコールにでも遭え!」

「怒ってる割に、罰が軽すぎない?」

斜めに顎を乗せたカンがクスッと笑いながら言った。

まあ、死ねとは言えないしね。

ちょっと難しい問題作っただけで…

そう言いながら、私は言葉を濁した。

正直、原因は問題じゃなかった。

前回の結果に調子乗って、今回はサボった自分が悪いんだ。

「じゃ、これ食べたら次の模試の準備始めよう。

またコケたら、俺がまた連れてくる羽目になるし。」

カンは当然のように、私の口元についたパンくずを指で取って、

そのままパクリと食べた。

他の男子だったら赤面モノだったけど、

カンとは小さい頃からの付き合いだから、そんな行動ももう慣れっこで。

「えっ…ちょっと見て!」

「ん? 何?」

「あそこ、チョコスムージー飲んでる人、めっちゃイケメンじゃない!?」

カンも振り向く。

私は彼の顔を見て、目をキラキラさせてしまった。

あんな顔、どうやったら持てるの…?

すると、カンの顔がちょっと不満そうに曇った。

「俺も、そんなに悪くないと思うんだけどな…」

自分もイケてないわけじゃないと言いたいのか、

カンはストローの先を噛みながら睨んでいた。

実際、カンはかなりのイケメンだ。

学校でも告白が絶えないし。

でも、私にとっては「男」って感じがしないんだよなぁ…

幼馴染だからか、そういう風に見えない。

「うんうん、カンもかっこいいよ~」

カンの目元がピクッと動いた。

どうやら私がなだめようとしてるのを見抜いたらしい。

実際そうなんだけど、かっこいいのも事実なのに…。

「やば、目が合った。」

彼と目が合って、思わず俯く。

数秒してまた顔を上げると、彼の口が何かを呟いていた。

え、私に話しかけてる?

恋愛小説によくある「一目惚れ」シーンが脳内で再生されたけど──

耳元のワイヤレスイヤホンが目に入った。

「……なーんだ、電話中か。」

私に話しかけてたわけじゃないのか…

一瞬だけ、ちょっとときめいた自分が恥ずかしい。

恥ずかしさをごまかすようにストローでコーヒーをズズッと吸う。

彼は私なんて全く気に留めることなく、カフェを出て行った。

「ほんと、氷の王子様だな」

「…王子ってなにさ」

そのときは思ってた。

彼はただ、そよ風みたいに私の日常を通り過ぎた、通りすがりの人だって。

──あのときまでは。

ドンッ

「あっ、最悪……」

私の手からこぼれたコーヒーが、彼のシャツを濡らした。

彼のチョコスムージーは床に転がり、

額の痛みよりも先に、シャツのシミが目に飛び込んできた。

私は慌てて後ずさりしながら、目をギュッと閉じて叫んだ。

「す、すみません!!」

「大丈夫か!?」

後から追ってきたカンが状況を見て、目を丸くする。

「大丈夫か?」と聞かれて、私は安心してコクンと頷いた。

「あのっ、クリーニング代は私が払います!

本当に、本当にごめんなさいっ!!」

「クリーニング代、払えるの?」

「え?」と顔を上げた私の目に映ったのは――

有名高級ブランドのロゴ入りワイシャツ。

うわ、やっちゃった。

顔が金持ちっぽいとは思ってたけど、マジで御曹司だったとは。

焦る私の背後から、カンの低い声が聞こえた。

「俺が払う。…それでいいでしょ?」

イラついてるのがわかるような声だった。

敬語とタメ口の間を揺れるカンに、私は驚いて目を見開いた。

カンも裕福な家の子だから、出しゃばってくれたのかもしれないけど…

私はそれがちょっと気が引けた。

止めるように彼の腕を掴むと、今度は彼(氷の王子様)が口を開いた。

「クリーニング代はいらない。スムージー代だけでいいよ。」

敬語でもなく、完全なタメ口でもないその声に、私は戸惑いながらもうなずいた。

「それでいいの…?」 と目で聞くと、彼は、

「ダメなの?」 と返してきた。

私は慌てて財布を取り出し、スムージー代を彼に渡した。

安心と感謝でいっぱいになった――

……そのはずだったのに。

『なんでこの人がここにいるの!?』

まさか同じ高校生?

それだけでもびっくりなのに、同じ学校だったなんて。

驚きで立ち尽くしていると、彼と目が合った。

彼は無表情のまま、私をじっと見つめていた。

顔を覚えていないような反応に、私は気まずく笑って、

「……あ、間違えました~」 と言いながら後ずさりした。

そのときだった。

「おい。」

その一言で、私の身体はピタリと固まった。