私たちが初めて会った日、ソンヒョン(彼女)がずっと私の後ろに隠れていて、ついに頭を出して私に手を振ってくれたあの日を私は決して忘れません。

「僕はキム・テヒョンです。君より一つ年上の11歳です。」

「キム・ヨジュ、10歳だよ!」

ソンヒョン(彼女)は高校時代からの母の親友で、ずっと仲良しです。ソンヒョン(彼女)は以前は別の地域に住んでいたのですが、仕事の関係でソウルに引っ越してきて、彼女の家は私たちの家のすぐ隣です。だから、小学3年生の頃からキム・テヒョンとは切っても切れない関係なんです。

「ほら、これを食べて。」

「あらまあ、テヒョンはどうしてそんなに礼儀正しいの?」

キム・テヒョンはとても礼儀正しく、年齢の割に大人びていました。11歳という、たいていの人が自分のことしか考えない年齢なのに、彼はいつも私のことを気遣ってくれました。一緒に食事をする時は、いつもご飯に肉を先に乗せてくれて、どこへ行く時もいつも私の手を握って離しませんでした。大人たちは毎日彼を褒めてくれました。もちろん、私もテヒョンが好きでした。それ以来、私は密かに彼を愛していました。ずっとずっと。

「私はテヒョンオッパが好きです。」

キム・テヒョンはただ私に優しくしてくれただけじゃない。クラスの女の子たちを見ればわかるけど、彼を好きな子が本当にたくさんいる。グループ内であんなに人気者なら、同年代の女の子たちにどれだけ好かれているのか想像もつかない。

「ねえ、どうしていつもテヒョンと一緒に帰るの?」

テヒョンと付き合い始めて1年ほど経った小学4年生の頃、多くの女の子が僕に嫉妬し始めた。テヒョンと同じ年、いや僕より年上の女の子たちが、しょっちゅう僕に嫉妬してきた。不思議なことに、僕は悲しいとは思わなかった。まるで僕がテヒョンにとって特別な存在になったような気がした。

「ハリン姉さんがテヒョンお兄さんに告白したって聞いたよ。すごく美人さんでしょ?すごく人気者だし。」

「はい、みんなそう言っています。」

「それで、女の子はオッパの何が好きなの?全然分からないよ。」

「あら?ハハ、ヨジュも私のこと好きなのね?」

テヒョンに私の気持ちを知られたくなかった。もし知ったら、他の女の子たちと同じだと思われるんじゃないかと怖かった。だから感情を表に出さないようにして、過剰反応しちゃったりもした。

「え……?」

「あなたは私のことが好きなんでしょう?」

もしかしたら、それに気づかなかった私がもっと愚かだったのかもしれない。彼のそばにいるといつも無邪気にクスクス笑っていたけれど、彼には気づかれないでほしいと思っていた。実は、テヒョンはずっと前から知っていた。彼の目には、私はただの普通の女の子だった。その事実に私は本当に腹が立った。彼の目に特別な存在になりたかった。それが当時の私の夢だった。

「このバカ、全然好きじゃない。いつも大人ぶってるだけ。偽善者すぎる。」

そう言った後、テヒョンは私の家に来なくなり、私も彼の家に行かなくなりました。テヒョンは私の言葉を聞いて驚いたようでしたが、私も腹が立ちました。彼は女の子みんなが自分のことを好きだと思っているのでしょうか?彼の目にそんな風に見られたくなかったんです。それから私たちは疎遠になってしまいました。

「卒業おめでとうございます。」

「はい、ありがとうございます。」

あっという間に月日が流れ、小学校を卒業しました。卒業式で高校の制服を着たテヒョンを見た時、本当にかっこよかったです。高校はだいぶ遠くに編入することになり、家族も引っ越すことになりました。卒業後、最後にもう一度一緒に食事をして、お別れをしました。家は近いけれど、それほど親しい関係ではなかったし、引っ越したらもう二度と会うことはないだろうと思っていました。

「元気に生きて、私を忘れないでね。」

「ああ…君もね。」

「まだオッパと呼ばないの?あれ以来オッパと呼ばれてないよ。」

「そうですね、恥ずかしいですね。」

「……」

沈黙が長く続いた。今何も言わなければ、二度と彼に会えないかもしれないと感じたが、どうしても口に出せなかった。

「本当に私のこと嫌いじゃないの?」

振り返ろうとしたその時、テヒョンがこう尋ねた。心が沈んだ。もしかしたら、私の言ったことをまだ恨んでいるのだろうか?

私は振り返って答えました。

「はい、私はあなたを憎んだことはありません。」

テヒョンは苦笑した。あの笑顔が何を意味するのか、いまだに分からない。

とにかく、私たちは別れてしまい、その後は両親から連絡があった以外、連絡を取ったり会ったりしていません。

そして5年が経ちました。

「ああ、大変!とても遅れた!」

「じゃあ、誰がそんなに長く寝ろと言ったんだ?早く逃げろ!」

5月15日、担任の先生から教師の日なので朝8時までに登校するように言われました。前夜に5つのアラームをセットしていたのに、なんとどれも聞こえず寝坊してしまいました。体操着だけ着て、急いで校舎を出て行きました。

「……???」

とても見覚えのある、しかし、まったく見覚えがあるわけでもない男性の顔が見えました。

どこかで彼に会ったことがあるような気がするが、どこか懐かしいような、不思議な感じもする...

「こんにちは、ヨジュ。久しぶりだね。」

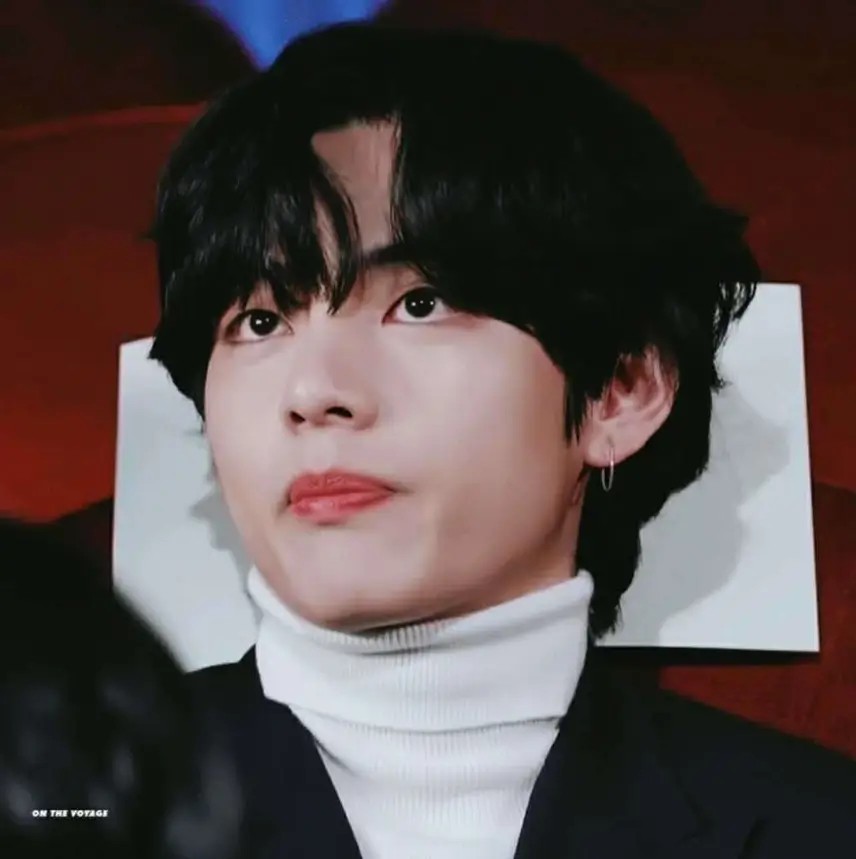

気づいた途端、テヒョンが近づいてきて微笑んだ。あの人は私の知っているテヒョン?こんなに大きくなったの?視線を向けて確かめようとしたその時、テヒョンがまた口を開いた。

"私はあなたがいなくて寂しいです。"

もう一度その声を聞いて、私は確信した。それはテヒョンだった。間違いなくテヒョンだった。

5年経って、ついに私の最初で最後の恋人、キム・テヒョンに自宅の玄関先で偶然会って、本当に驚きました。