「ごめんね、息子よ」

私たちも、こんなに突然のことが起こるとは予想していませんでした。」

「大丈夫だよ、僕はもう子供じゃないんだから」

でも、あの子は知っているのだろうか?私が去るつもりだって知っているのだろうか?

「由美がもう話してくれたはずよね? わからないけど。」

「まあ、息子よ、またあの娘に会えるなんて、なんて幸運なんだ。」

「彼女は私を嫌うだろう。」

「もし彼女が何も言わず、ただ私に立ち去るように言ったら奇跡だ」

「何?どうして彼女は僕を嫌うの?」

「彼女はずっと私を嫌っていた。彼女を好きなのは私だけ。」

「とにかく、お子さんのことは心配しないで、行ってください。」

両親が突然海外赴任することになり、私は韓国に一人残されました。高校3年生の最後の年、どこに住もうかと途方に暮れていました。学校の近くに部屋を借りるか、親戚の家に泊まるかと悩んでいたのです。そんな時、叔母のユミが快く屋根裏部屋に泊めてくれました。車で1時間しかかからないので転校しなければならなくなりましたが、心配はありませんでした。というのも、通常の大学入試を受けるので、受験の心配は無用だったし、何より5年ぶりにキム・ヨジュに会える絶好の機会だったからです。

"お久しぶりです。"

キム・ヨジュに再会した時、思わず息を呑んだ。彼女はもう、私が知っていたあの可愛くてぽっちゃりした女の子ではなく、全くの別人だった。私を見た途端、顔をしかめた。5年経った今でも、きっと私のことが嫌いなんだろうな、と心の中で思った。

"どうしたの?"

「他に何がある?私よ。」

「これは一体何なの?なぜここにいるの?」

「まだ彼には言ってないのかしら?」

「今日から、私はあなたの家の2階の屋根裏部屋に住むことになります。」

"何故ですか?"

「5年ぶりに会うと、変な質問がいっぱいあるね。」

「後で返事します。遠くまで旅行したので少し疲れています。」

ヨジュは驚いたような表情で私を見た。ああ、その表情は5年前と全く変わっていない。まさに何が起こっているのか理解できない人の顔だ。その顔を見ていると、ついついからかってしまいたくなる。まるで激怒したイタチのように。

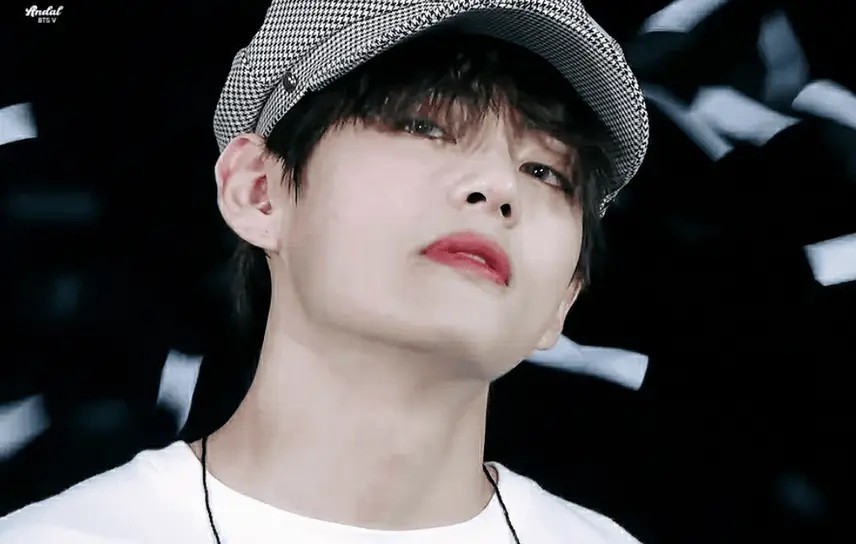

「え?噂しか聞いてなかったキム・テヒョンについに会えるの?」

「何?誰がキム・テヒョンについて何か言ったの?」

私の話を聞くと、私がこれまで何年も彼のことを話してきたように聞こえるでしょう。」

「そうだよ。君があまりにもその話をするから、僕はもう慣れてしまったんだ。君はきっとキム・テヒョンのことを忘れられないから、他の人を愛することはできないんだろう?」

「何だって?そんなわけないだろ!」

「あなたたち二人は毎日一緒にご飯を食べているんじゃないの?」

「はい。でも、その部屋で寝ることしかできません。」

「どうしてお母さんはこんな大事なことを私に聞いてくれないんだろう…!」

「その複雑な気持ち。まだキム・テヒョンのこと好きなんだよね?」

「いや、違う。全部忘れちゃった。」

キム・テヒョンはただの思い出だ。子供の頃から好きだったことは今でも鮮明に覚えているけれど、それは友達と分かち合った幼少期の思い出の一部に過ぎない。あの感覚はもうなくなってしまった。たまに昔の思い出を思い出すけれど、それはキム・テヒョンが好きだからではない。だって、もう5年も会っていないのに、どうしてまだ好きでいられるんだろう?

「お母さん、僕の制服はどこ?」

"おはよう?"

「……お母さんのおかげで、ひどい朝になってしまった。」

「子供のおかげで良い朝を迎えられました。」

「この制服は何ですか?」

「これ?どうしたの?」

「なぜ私たちの学校の制服を着ているのですか?」

転校したから。

「一番近い学校はこの辺りです。」

「え?地下鉄で30分もかかるのに」

「近くに男子校があるのに、どうしてそんなに遠くまで…?」

「それは私の仕事です、何か問題でも?」

「……もう言わないで、何も言わないで」

「でも、ずいぶん背が伸びたね。」

昔は小さかったのに、今では私とほぼ同じ年齢になりました。」

「背が小さくなったからかな。」

「私は背が低いわけではない。」

「でも、私に会えて嬉しくないの?」

「……あまり嬉しくない」

「それはひどい。」

「あなたに会いたかったから転校したんです。」

「……」

いつもこうなんです。キム・テヒョンは最初から、何の躊躇もなくそういうことを言っていました。たとえそれが本心でなくても、その言葉を聞くたびに緊張して、期待していたのを覚えています。本心じゃないと分かっていても、5年経った今でも胸がドキドキするんです。それが腹立たしいんです。

「なんでそんな長い顔してんの……?」

「あなたはいつもこうだった。私にとっては、すべてが簡単なのよ。」

「そうだよ。キム・ヨジュ、それがそんなに難しいことなの?」

「……あなたって本当に悪い人ね」

彼を好きになってからというもの、彼と一緒にいると落ち着かなくなった。でも、それでも私は彼といるときは気楽に過ごしてきた。

「ねえ、でもこれを友情と呼べるの?」

「キム・テヒョンは君のことが好きなんだね?」

「あの男はキツネだ。何でも知っている。」

当時も今も変わりません。きっとまだ私が好きだと思っているのでしょう。だから、そうし続けるんです。」

「あなたは騙されていたとでも言うのですか?」

「……わからない。あいつ、知らないふりしてるのに、実は全部知ってる。まだ好きっていう気持ちが、もうおかしくなりそう」