ハンサムなクレイジー相手を相手にTALK

🍓

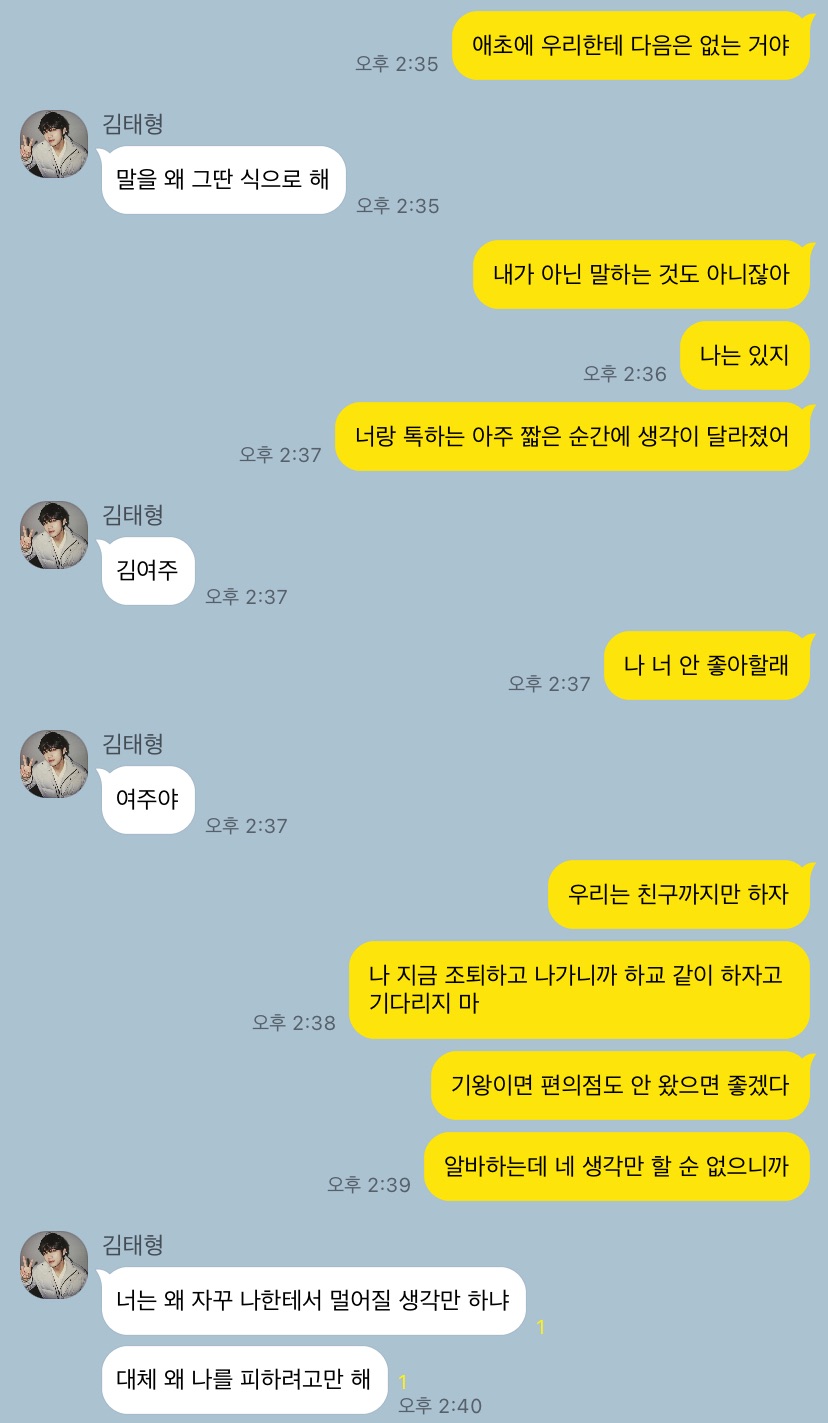

携帯電話をポケットに入れるように泣き込んだ私は足を突っ込んで保健室から出た。そしてまもなく教室に行って担任のために助退症を受けて教室に向かったし、廊下には私を除いた誰もいなかった。おそらく授業が始まったのかなかなったということだろう。

来る膝に印象をゆっくりと半分ドアを開けた時、授業していたサムと子供たち全員が私を見つめ、その視線さえも不便だった私は絶えず席に行き、急いでバッグを手に入れて教室を出た。

「…何がどうなっているのか、本当…」

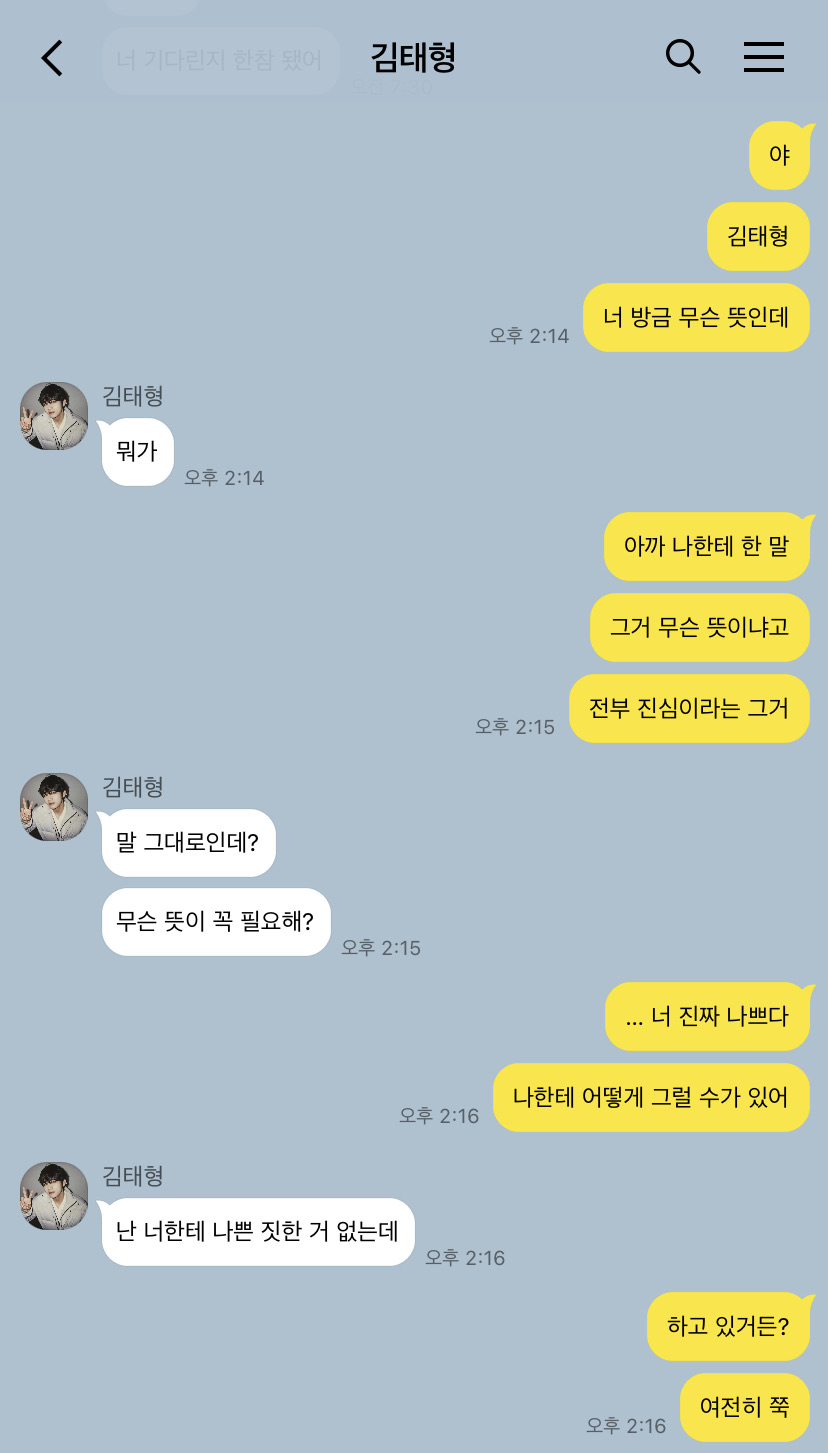

頭が複雑で心が変だった。キム・テヒョンとのトークのためにもっとそうだったようだ。私は私の考えだけだったキム・テヒョンの考えは一度もしたことがなかった。今回もやはりそうだった。結局私の利己的な姿のために仕事がこんなにねじれてしまったようで私自身を恨んだ。

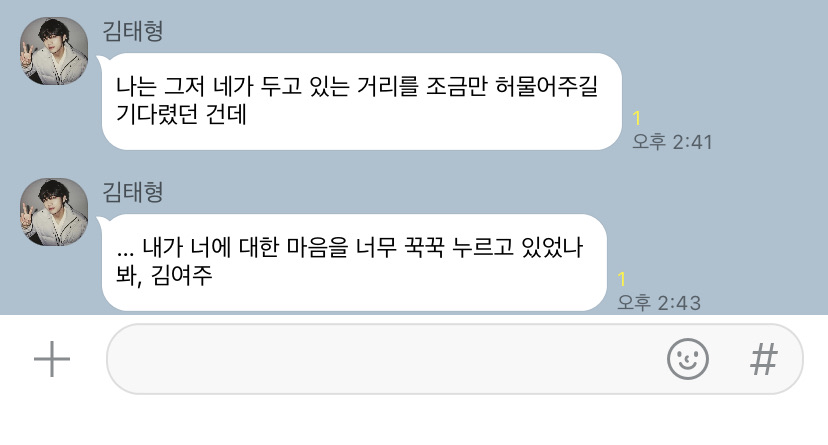

私はキム・テヒョンが私の心を持って遊ぶと思った。私が好きなことをすべて知りながら曖昧な答えで私を混乱させるだけだと思った。だがキム・テヒョンの中を知ってしまった今は考えがちょっと違った。キム・テヒョンの言葉にはタックルをかけたこともなかったから。

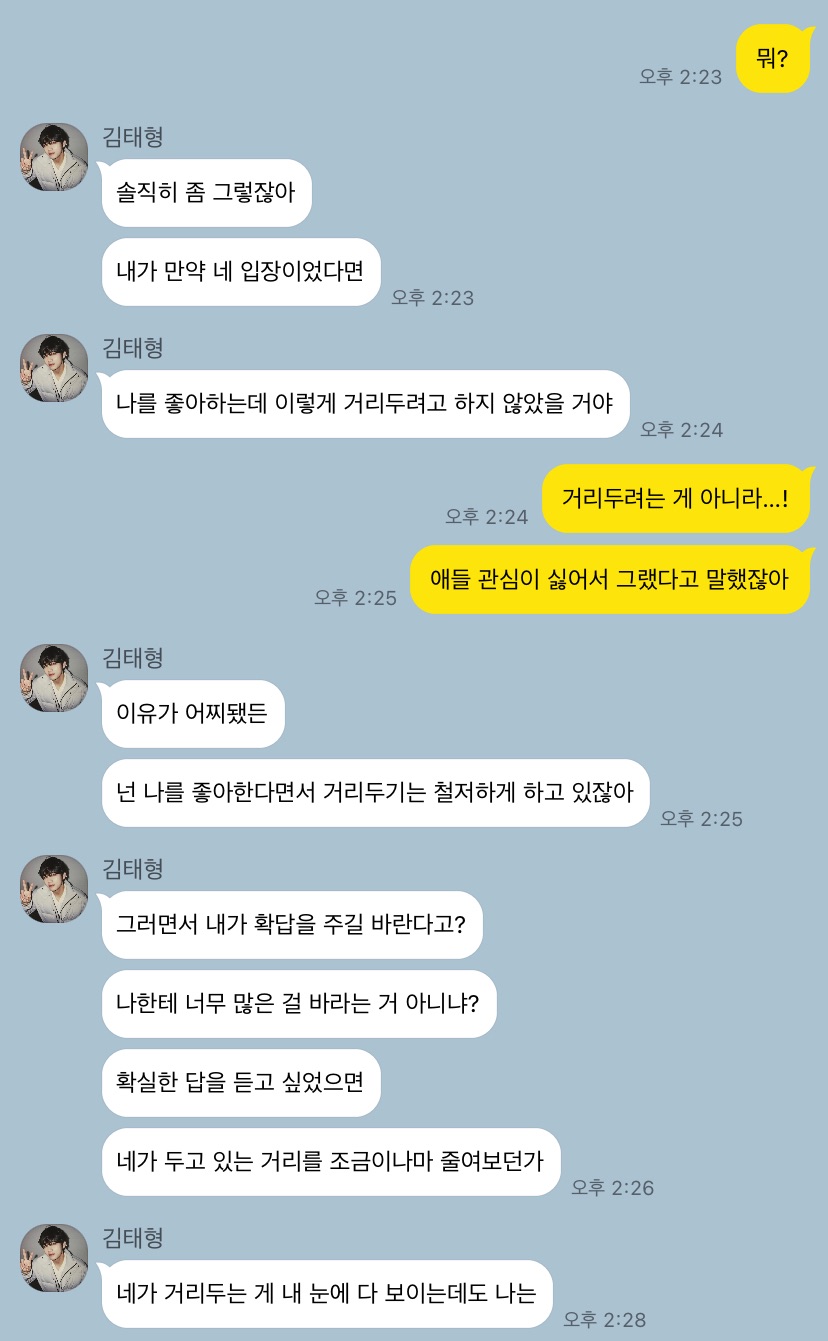

キム・テヒョンの言う通り、私はキム・テヒョンに距離を置いていた。キム・テヒョンが好きだが他人にバレたくなかったし、キム・テヒョンに近づいてみんなの視線を受け取る自信がなくて。

「私が考えても少しばかりではない」

空笑いがちょうど出てきた。キム・テヒョンの立場でどれくらい悪いかという考えに。私が本人が好きだが、街は途方もなく置いているから。たとえ相手が私を受け入れようとしたとしても、距離を置く私の姿に答えを与えにくかったようだという気がした。キム・テヒョンはいつも近くにいた。私がキム・テヒョンに置く距離を少しばらばらにしたら…私たちの間は明らかに変わったでしょう。

「結局はみんな私のせいだったから…怒ったのはなぜ私の……やめたい自分もいないし、そんな言葉はなぜなのか…!」

時間を回すだけならキム・テヒョンが好きではないと言う前に戻りたかった。このように大きくなってしまった心を一瞬にして取り除いた無理だったし、キム・テヒョンが好きではない自分もなかった。

私自身に怒りすぎて両拳が震えてくるくらい拳をしっかり握った。学校からしばらく出ていない路上で、私は何度も後悔しました。

「キム・ヨジュ!」

その時だった。私が足を踏み入れたときにもう一度歩こうとしたとき、私の後ろから私の名前を呼ぶ声が聞こえました。その声は分からないし、淫乱する音がますます近づいた。そのように息をのむような姿で私の前に止まったキム・テヒョンで、私はただ慌てただけだった。

「キム・テヒョン…君がなぜここにいる…?」

「お前に、ぜひ、やりたい言葉が、あって」

最後まで冷たい息を選んで私にしたい言葉があるというキム・テヒョンはすごく早急に見えた。余裕あふれて、ツルツル当たる普段の姿と違い馬だ。

「どんな重要な言葉だからこの時間にここまで出てくる。学校はとにかく。」

「ただ、バッグだけを持って出てきた」

「何?!あなたは本当にクレイジーだ?

キム・テヒョン額に結ばれた汗の滴が彼がどれだけ急だったことを代わりに言ってくれていた。私が一歩ずつ近づいてキム・テヒョンの額に手をあげようとした頃、学校を引き抜いてきたというキム・テヒョンの言葉に手の方向を変えた。キム・テヒョンの肩を拳でパックパックしていた私は、キム・テヒョンの手に手首をつかんだ。

「私は痛い、女主よ」

私の手首を握ってするという言葉があんな言葉だった。あのハンサムな顔で熟女スキルを発動しながら…これは反則だった。キム・テヒョンはまた私にしてはいけないことをしていた。

「え、なんと…!さっさと学校に帰ろうかして。お前にバレると生気部めちゃくちゃ!」

「ちょっと待って、とてもちょっと待ってください」

私がキム・テヒョンの手を打ち出して赤くなった顔で首をすっぽり回すとキム・テヒョンは視線を地に打ち込んでしまったまま、やりたかった言葉を全く打ち明ける。

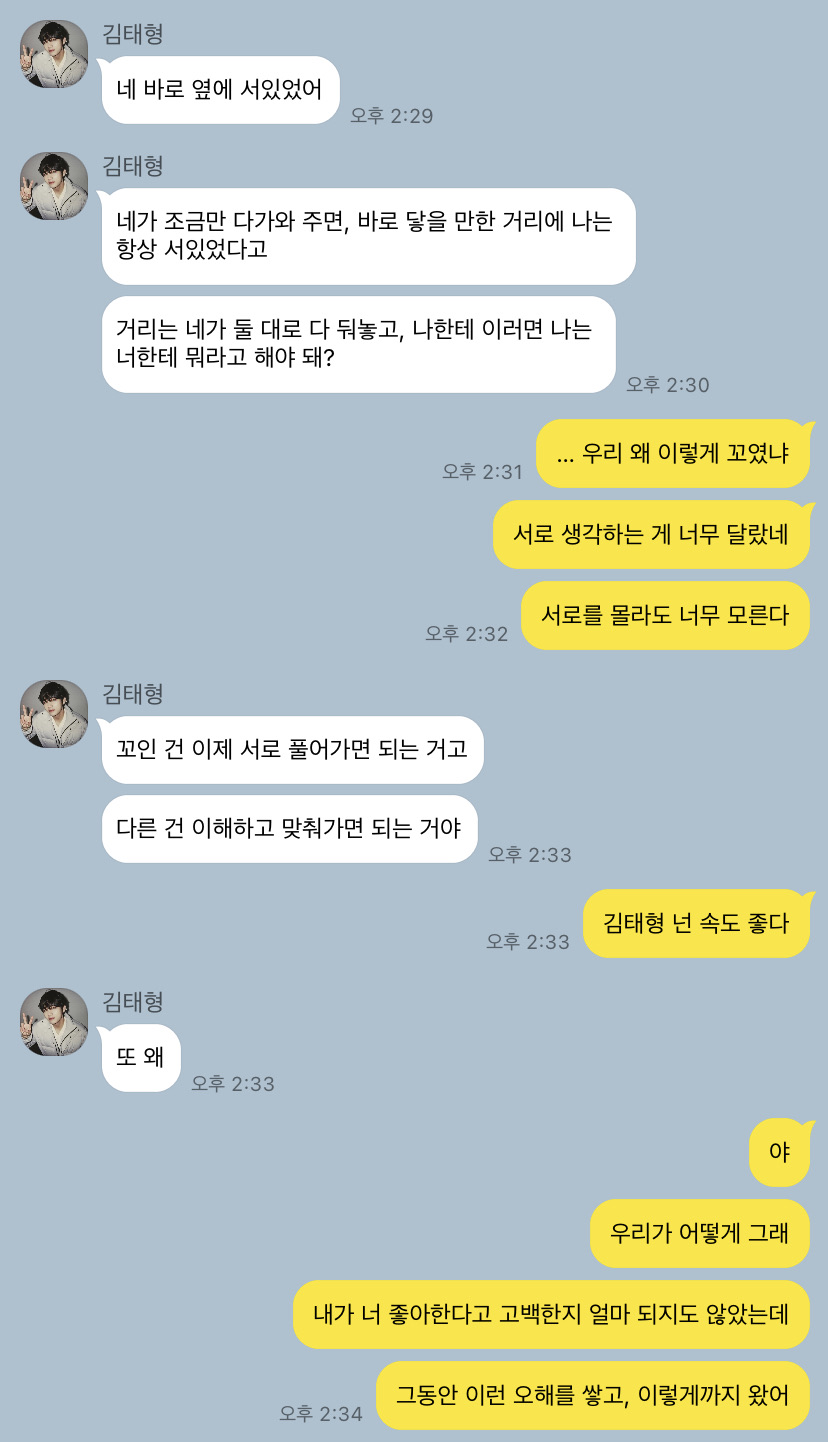

「ごめんなさい。さっきで性質を呼んだのも、これまで君を大変にしたこともすべてだ。」

「…あなたがリンゴをなぜします。あなたは本当に愚かなのですか?

「キム・ヨジュ、私はあなたがとても好き…しかし、あなたがどんどん私との距離を置こうとするので、まさに不機嫌そうになってずっと愚かに転がった」

「……」

「私がみんな間違ってたんだ。だから…私ちょっと好きになってはいけない?私から遠ざかろうとしないで、ヨジュヤ……」

様々な感情が混乱した。間違ったこともなく謝罪するキム・テヒョンに怒りも少し出て、私が好きだというキム・テヒョンに驚いたり、ときめきもしたし。ちょっと好きになってほしいとやっと頭を上げたキム・テヒョンは涙を流していた。それもとても酷い目で言う。

そんなキム・テヒョンを見てから少し分かりそうだった。今、私の前に立っているキム・テヒョンの感情は完全に飛ぶことのままで、だから本気だというのが確かに触れた。私はそのまま手を伸ばしてキム・テヒョンの頬に持ち上げ、キム・テヒョンはその上に本人の手をのせた。

「キム・テヒョン…あなたは本当の馬鹿ですか?泣かないでください。」

「よ、昼よ…」

「あきらめなければ、私はあなたを捨てていきます。」

「そんなことはできないから」

「どうですか?私は〜?」

私が親指でキム・テヒョンの目を引いたとき、キム・テヒョンは私の手に顔を浮かべる。子猫が見守ってくれと愛嬌くれるのだけ。被食の笑いが出てくる明るいことをようやく我慢した。キム・テヒョンと些細な冗談である程度雰囲気が解けたとき、私はもう一度口を開いた。

「おい、私はあなたをどうやって好きではない。

「…私ずっと好きですか?」

「ええ、だからもう私と付き合いましょう。私はもう混乱したくありません。」

いよいよ何がきちんと流れている感じだ。私とキム・テヒョンは結局お互いに率直になることで今後の関係を別にし、お互いのためにキム・テヒョンも私も一足ずつ譲歩をすることにした。

「距離置かないで。学校でも…手は握って行って」

「とりあえずは満足。君が大丈夫だったとき、私のこと自慢して行ってもいいのか?」

「まぁ…そうか。でも、あなたは本当の学校を抜いて出たの?」

「当然グラジ。助退症を受けて走ってきたの」

「イさん、キム・テヒョン君!」

結局、いたずらで終わった私たちのストーリーだった。早退症を切って出てきたというキム・テヒョンに安心もしばらく、私をからかったという考えに膝を考えることができず走るところだった。まあ、そうする前にキム・テヒョンが私の前にしゃがんで座って本人の背中を出したが、だ。

私はそのままキム・テヒョンの背中に上がって楽に行き、アップアップ行くずっとキム・テヒョンから漂うイチゴの香りが好きキム・テヒョンの首筋に顔をかき立てた。おかげで家に帰る道、キム・テヒョンの耳がトマトのように赤くなったというのは知らないまま。