去るなら、私を愛してはいけない_

「え?テヒョン、!....」

あなたが笑っていた他の妹とお互いに向かい合って明るく。その瞬間、私は不聴衆になってしまったような恥ずかしさに、あなたが私を知る前に、講義室の前の柱の後ろに身を隠してしまった。ゆっくりと出てきた君に私は一体何だ。

「それを見ると、カン・テヒョンとヨン・ヒジョンとうまくいきませんか? '

A、カン・テヒョンのガールフレンド。 '

「おやすみ、それをやっているのを見ればわかりませんか?ちょっとしたんだ。 '

本当に私たちは一体何をテヒョンア。

もっと出てくる涙がなくて目が痛かっただけで、それだけだった。一人でバスに乗って、一人で図書館に座って課題をして、一人で家に帰った。そして私はその瞬間にあなたがいたことをもう一度悟りました。バスに乗れば席を引き受けてくれた君がいて、図書館では隣の席にぴったりとつまっていたずらだった君がいて、家に帰る道には送り残念だと私の手を離せなかった君がいた。結局私は家の前でまた残ったことも知らなかった泣き声をあげてしまった。

「あ…あ……ふぁ…うっ…」

私はまだあなたがくれたあの小さな瞬間さえあまりにも大切で、みんな取り出してみることもできなかったのですが、あまりにも惜しくてチャマの触れもできず、惜しませていたのですが、このようなことを知っていたら、ただ全部取り出して、あなたにも見せてくれるのをやった。心が痛すぎて息が止まります。

もう流す涙がないと思ったのは私の勘違いだったように、私はあなたの歓迎にぶら下がってしばらく泣いた。

*

*

*

2週間だけだった。その日以来2週間で難しくあなたとデートの約束をつかんで頻繁に通っていたカフェで会った。しかし、私たちはカフェの騒音とは離れた人々のようにずっと積み重ねた。携帯から一回も視線を離さない君に寂しかった。私はあなたに話したい話が多すぎますが、あなたにはもう私と共有したい話がないのでしょうか。

「あ…テヒョンああ、」

「全部飲んだよ、約束してから先に行くよ」

ガラガラ!!

「…うん。約束よく行ってテヒョンア」

何と言うのも前に君が席を離れてしまった。私のコーヒーはまだ手をつけていないが、まだ私はあなたに何も言っていないが、よく行くという言葉もできなかったが、まあそのように急いだのかお前は。冷えてしまったマグカップを慎重に捕まえ、意味なく虚空にさよならを言った。携帯電話から視線を外して私を見てくれた刹那の顔がとても久しぶりで、大丈夫に鼻がシッキリした。こういうと思ったらもう少し盛っておくのに。

無理やりマグを全部空けてこそ席で起きた いや、おそらく君がまた戻ってくるかもしれないという無駄な希望を存分に抱いたのかもしれなかった。いつからこのようになってしまったのか分かる道がなかった。

最初は使いすぎてよく飲まなかったお酒がお前のおかげで感じるのも瞬間だった。どこでも席をつかみ続けて酒を吸い込んだが、吸い込んだ量が無色に精神はますますはっきりとなっていった。私は一人でときめき、私は一人で期待して、私は一人で崩れるこのような愚かな状況が笑って笑いがありました。

え?テヒョン?

間違って見たと思ったついに酔って歓迎を見ているのだと言うが、ますます優しく微笑んでいるあなたの顔にそんなに本当に夢から目が覚めた。あなたが本当に私の前にいるという事実に期待に飛び込む心臓を止めて速いペースであなたに近づいた本当に、本当にあなたが戻ってくれたのだろうか。自分で作った喜びに陥り、あなたが傘を使っているということも今雨が降っているということも見えなかったし、あなたの前に立ったとき、

「テヒョン!、……ああ」

「百週間?あなたは私に従ってきましたか?」

「いや、偶然見たんだ。近くでご飯食べてた」

「しかし、約束が…ヒジョンとつかまえた約束だった?」

「え、見たらやめて迷惑だよ。」

さて、あなたのそばに立っているヨンヒジョンが目に入ってきた二人が優しく腕を組んだ姿は私の残りの世界を徹底的に崩し、民廃と言って私の不聴者で作ったあなたの言葉は私の最後の残りの誇りを凄く踏みつけた。もはやどんな言葉も首にかかって出てこなかった。

「ちょっと適当にして、お前がいつもだから俺が悪いX食みたいじゃないか」

何もできず、降る雨をすぐにすぐに当てている私に神経質に頭を撫でたあなたがバッグから折りたたみ傘を取り出し、私の濡れた手に荒く握った。君に似た濃い青色の傘が私の手で懐かしく雨を迎えていた 君はいつもやった 思う存分憎むこともできないように必ず何か一つを私の手に残してくれた 君は知らないだろう その '一つ' が私の数多くの日をどのように崩すのかどうかしたくてこういうんだ。

「…ごめんなさい、テヒョン。私は先に行きます」

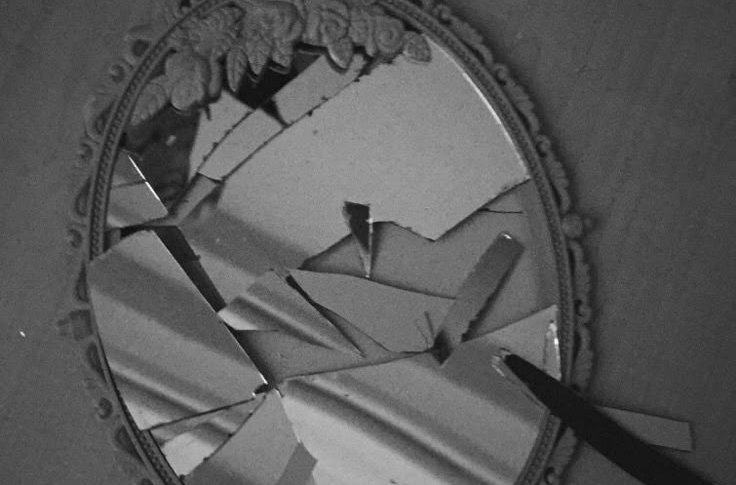

傘はまだ手に握ったままだった。あなたはまだ雨に濡れている私は安中にもなくヨンヒジョンが雨に濡れるかと見て傘を傾けていた。かつて私に傾いたその傘が、私のために濡れた四肩が他人に向かった残っていることも知らなかった心臓がガルガリ破れていく痛みに身を回してその場を抜け出した。君がくれた傘はまだ置けないままだった 君はなぜそんなに私に残酷なのか。