「本当に彼のためにやってるの?」ルームメイトのウンビが、私が彼と持ってきたパラロイドを紐で吊るしながら尋ねた。

「ええ、彼は私のボーイフレンドです」と私は答えました。

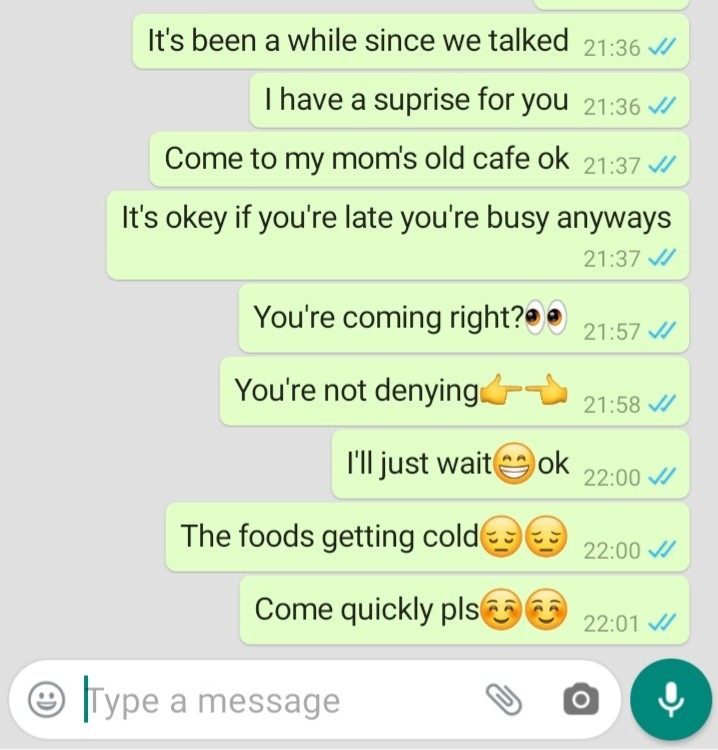

「それでも、彼は1ヶ月近くあなたにメールを送っていなかった」と彼女は続けた。

「心配しないでください。彼は海とサプライズが大好きなので、私が話したら来てくれるでしょう。」私は興奮して叫びました。

「本当に大丈夫?彼はなぜあなたにメールを送らないのか、文字通り何も言わなかったわ」と彼女は心配そうに言った。

「『おやすみなさい』も言わないなんて、彼は『本当に忙しい』のでしょうね」と彼女は皮肉っぽく言った。

「何度も言ったでしょうが、私は仕事で忙しく、彼も都会で忙しいんです」と私は説明した。

「どうして心配するの?心配しろって言ったわけじゃないのに」私はくすくす笑った

「ええ、誰かが心配してくれることに感謝しなさい。私が気にかけなければ、誰が気にかけるのかしら」と彼女は去り際に言った。

「やあ!彼氏が心配してくれる!彼氏!」と笑顔で叫びながら彼女は降りていった。

「本当に来るの?いつも来るしね」私は彼の写真を拭きながら言った。

「電話した方がいいかな?」と思ったけど、いや、遅くなったら電話するよ。

彼を待って寝てしまったけど、暑さで目が覚めた。午前4時だった。彼は全部読んだのに、なぜ来なかったんだろう? せめて返事はしてくれたのに! なぜ私はこんなにもイライラしているんだろう、彼に電話しよう、彼には彼の理由があるのに。 何度も彼に電話したが、恐ろしくて耐えられないことが起こった。同時にろうそくが燃え尽き、携帯が手から滑り落ちて床に倒れた。一緒に撮った写真を見返した。卒業式のとき、彼が最高にかわいい笑顔で自分の気持ちを打ち明けてくれた日、一緒に撮った最初の写真を撮った。 どうして彼はこんなことができたのだろう、と私は思った。ふざけて無邪気な笑顔を浮かべている彼、私たちの将来のために働くという言い訳をして忙しくしていた彼、卒業式のときにかわいいピンクの付箋で愛を告白した彼が、そんなことをした。私は不当に扱われたと感じた。ランチから映画まですべてのデートを計画するのは私だ。彼が私にメールする時間を見つけるために夜遅くまで起きているのも私だ。 私は床に横になり、写真のすべてに込められた美しくも辛い思い出を見ないようにした。

胸が痛み、顔が熱くなり、涙が溢れてきました。体が震え、涙が流れ落ち、男のせいで泣くなんてバカみたいでした。手に持った私たちの写真を見て「どうしてそんなことをしたの?」と尋ねました。

「約束を破ったね」私は彼が街へ出発する前に一緒に夜を過ごした時のことを思い出しながら続けた。

彼は遠距離恋愛が大変だと知っていて、私が会いたいときに会いに来ると約束してくれました。「もし言い訳をしてくれたら、許してあげられたのに」と私は続けました。

私はすすり泣いていました。涙で視界がぼやける中、写真を胸に抱き、うっとうしいすすり泣きを止めるために唇を噛みながら眠りに落ちました。

「え、まだここにいるの?」ウンビの声が聞こえた。

「なぜそこにいるの?床に一人きりで?」と彼女は尋ねた。

「ねえ、ちょっと洗って、何か食べようよ」彼女は私を床から持ち上げようとし続けました。

「あの嫌な奴!」彼女は私の携帯を取り上げながら言った。「y/n、無視してよ」と彼女は言った。

「なぜ彼は返信もせず、私をブロックしたの?この醜くて最悪なディナーデートにも来なかったのに!」私はイライラしながら言いました。

「そうよ、全部出しなさい」彼女は私の背中を軽く叩きながら話を遮った。私が立ち上がると、彼の写真を見て、彼の無邪気な顔を見た。

「…でも彼はそんなことはしないわ…」私はため息をつき、その後泣きじゃくりました。

「怪我をしたのかもしれない」と私は続ける。

「y/n 彼はあなたをブロックしました」とウンビは私の携帯の画面を見せながら言った。

「そうかも?私が間違ってたの。彼からのメールを待ってただけなのに、私自身は1ヶ月近く彼にメールを送ってなかったのよ」私は震える声で続けた。

「あなたって頭がおかしいのね…」ウンビは心の中でささやいた。

「わかってるよ…私って頭がおかしいんだ、ああ…私の何が悪いの!私がもっと分かってるはず、彼は恨みを抱くようなタイプじゃない」私は頭を叩きながら言った。

「y/n、止まって!行きましょう、何か食べて」と彼女は言い、私を階段を下りて隣の店へ連れて行きました。

「食べなさい。今日は私がおごるわ」と彼女は言った。

「辛い牛肉スープと二日酔い対策スープを1つずつ、それにラーメンを追加してください」と彼女は注文した。

「飲まなかったよ…」私は彼女の注文を遮った。

「そうじゃない?いや、そうよ。昨日は最悪な一日だったの」と彼女はとりとめもなく話した。

「何を注文するの?ここの食べ物は安いから、好きなだけ注文してね」と彼女は続けた。

「今は夏で外は焼けつくほど暑いですが、熱い鍋はさっぱりしますよ」と彼女は続けた。

「キムチスープをください」私は彼女の言葉を遮った。

「このままでは飢えてしまうわよ」と彼女は答えた。

「でも彼はそれが好きなのよ」私は心の中でささやいた。

「何?お腹空いてるのよ」彼女は皮肉っぽく言った。

「違う!キムチスープよ。それは私が最初に料理を習ったものなの。彼は私のものだけを食べるって約束したの」と私は説明した。

「ああ、彼のことは忘れなさい」と彼女は叫んだ。

私たちは食事をし、その後私は食器を洗い、掃除をするために部屋に行きました。「恩知らずの嫌な奴め!」私は食べ物をゴミ袋に押し込みながら叫びました。

「なんでこんな汚いところを掃除してるんだろう、めちゃくちゃ!」私は泣きながらつぶやいた。

「このキャンドルは高かった」と私はキャンドルとテーブルクロスを箱に入れながら心の中で愚痴をこぼした。怒りがこみ上げてきたが、私たちの写真を箱から出す気にはなれなかった。

日が経ちますが、私はまだ毎日、ほろ苦い思い出のあるあの部屋に通っています。彼が来てくれることを願って、情けない気持ちになります。私は美しい海の景色を眺めながら、床に座ったり横になったりして待っています。気が滅入ることでしょう。

その部屋で目を覚ますと、彼の写真を見て、それから自分の携帯電話を見ました。もう先へ進まなければならないと思いました。素晴らしい海の景色を見るために立ち上がりました。そして、平和が当たり前で、ストレスが単なる気持ちや感情であって表現ではない場所、静かな場所、図書館に行きました。

そこに、借りていたが返却期限が迫っていたため読み終えられなかった本を取り出した。「それはかなり古い本ですね」という声が聞こえ、振り返ると、名前が書かれたジャケットを着た巻き毛の男性が立っていました。

「古くても気にしない?読みたいものを読むだけよ!」私はショックでどもりながら言いました。

「なぜそんなに怒っているんだ?!」彼も驚いて言った。

「先に驚かせたのはあなたよ」と私は言った。すると彼は眉をひそめて私をじっと見つめていた。私は咳払いをして、足早に立ち去った。

私は空いているテーブルの一つに座りました。「秋の思い出?寂しい?」

「私の本のタイトルを読み上げる声が聞こえた。先ほどの男だった。「やあ、キム・ヨハン?」私は彼のジャケットに書かれた名前を読み上げた。

「もっとやるべきことがあるんじゃないの?」私は慌てて静かに彼に尋ねた。

「彼はショックを受けたように見えたが、ジャケットに書かれた名前を見てくすくす笑った。

「申し訳ないが、ここを去る前にただ友達を作りたいだけだ」と彼は言った。

「友達?誰もいないの?」と私は尋ねました。

「ああ、そうじゃないから、ただ友達でいて、さよならを言ってほしいんだ、いいかな?」と彼は続けた。

「それは奇妙な要求だ。そして正確にはいつ出発するのか?」と私は彼に尋ねた。

「2週間だと言っていました」と彼は答えた。

「彼?」と私は尋ねた。

「私の母と話した男です」と彼は答えた。待って、彼は?死ぬ?自分の母と話した男とはどういう意味ですか。

「何を残すんですか?」私は慌てて尋ねました。

「この町?」と彼は言った。ああ、ありがたいことに、私は彼が癌患者か何かだと思っていた。そうだとしたら、彼はここにはいないだろう。

「具体的に何をしてほしいんですか?」と私は尋ねました。

「君の本を読んでくれれば、僕は僕の本を読んで世間話をするよ。中身のない別れは嫌なんだ。」と彼は言った。

「私は本当に毎日ここに来ているのだろうか?」と私は心の中でささやきました。なぜ私はこれに同意するのでしょうか。まあ、少なくとも私にはここで読んで生産的になる理由があります。

「いいですよ、でも正式に話してください」と私は同意した。

「でも僕たち同じ歳に見えるよ」と彼は口を尖らせて言った。「いいよ、何と呼んでもいいけど、名前で呼ばないで」と私は言った。「わかった、じゃあそうしよう」と彼はバッグから漫画本を取り出して言った。

その時、カサカサという音が聞こえたので、彼の方を見た。「ちょっと」と彼はチップスの袋を差し出した。

「ここで食事なんてできるの?」と私は彼に尋ねました。

「黙ってろよ」と彼は言った。「わかったよ、とにかくお腹が空いてるんだ」私は彼のおやつを一つ取りながらそう思った。

私たちはしばらくの間、それをやっていました。ただ本を読んだり、順番におやつを持ってきたり、何か面白いことがあったらお互いに話をしたりしていました。純粋な友情のように感じました。平和なサイクルでした。

卑劣だと思われるかもしれないが、司書は疑い始めていると思う。

「何か持ってきたか」と彼はささやき、私はうなずいてバッグからチップスを取り出した。私がバッグを開けるのに苦労したので、彼はバッグを手に取ってそれを破り開けた。

すると、あらゆるものが飛び散り、粉がそこら中に撒き散らされました。私たちは慌てふためいて、「やあ!」と司書が叫びました。ヨハンは笑いながら走り、私に続いてくるように合図しました。私たちは追いかけられながら飛び出しましたが、私は笑いが止まりませんでした。彼がバッグパックを抱きしめながら、いたずらっぽくて間抜けな笑顔をしているのを見て、私は微笑みました。彼は私を店が並んでいる階段に引き寄せました。髪にパンくずをつけた状態で、慌てた笑顔で顔を覗かせていたので、私は微笑んでしまいました。 私は笑いが止まらず、自分の手を見た途端、笑い出してしまい、床に倒れ込みました。

彼は気づいて「何?」と尋ねました。私は手に持った本を彼に見せました。

「ああ、だから僕たちが逃げ出した時にビープ音が鳴ったんだ!」彼は目を大きく見開いて言った。自分のユーモアの理由がわからないが、彼がどうやって僕たちが逃げ出したか、チップスの袋を開けた時にどうやって力が抑えられなかったかをぺちゃくちゃ話している間、私は笑いが止まらなかった。私は狂って、ワイルドで、自由な気分になった。こんなに幸せを感じたことはなかった。通りすがりの人はみんな僕たちを見つめていた。でも私は気にしなかった。楽しんでいると、雨粒が歩道を汚していることに気づいた。それを避けるために、彼を近くの店に連れて行った。私たちは座った。「ここで食べよう、安いよ。」私はあまり乗り気ではなく、冷たい口調で話した。そこは、私が初恋の人に振られた後に訪れた場所だった。 「頭がぼーっとしているようだね。笑ったり走ったりして疲れたのかな」と彼はくすくす笑った。「大丈夫だよ、キムチスープは美味しいよ」と私は言った。ここで食べたのはキムチスープだけだったからだ。

「結構です。特別な人のキムチスープしか食べません」と彼は言いました。私は凍りつきました。彼のこと、約束のことを思い出したのです。

「わかったか?」と彼は遮った。

「何?」と私は尋ねた。

「キムチスープ?」と彼は続けた。

「いや、君の好きなようにするよ」と私は言った。彼は眉を上げて答えた。

「ああ、どうして寂しいんだ?」と彼は注文後に尋ねた。

「寂しくないよ!え、どうして寂しいの?」私はどもりながら尋ねた。「彼氏はどこにいるの?私が一緒にいたら怒る?それともあなたは空いてる?もし空いてるなら私は…」と彼は言った。

「何ができるの?」私は遮った

「誰かを紹介してやるから、怒らないでくれ」と彼は口を尖らせながら言った。

「君はかっこいいのに、なぜ彼女がいないの?それに、どうして僕と友達になりたいと思ったの?」と私は尋ねました。

「わからないよ。ただ君と話したいだけなんだ」と彼は続けた。

それから気まずい沈黙が流れました。それから彼は私の手にあった本を取って私の顔の前に置きました。私は本を掴んで横を覗き込みました。

「なぜ?」と私は尋ねました。彼は本を手放しました。

「これが私たちの関係、私たちは本の仲間、気まずくしないようにしよう、

「彼はぎこちなく間抜けな笑顔で頭を掻きながら、漫画を取り出して言った。彼はそれを読み、私はそれを見て微笑んだ。」

「キム・ヨハン、あなたは誰ですか?」と私は尋ねました。彼は困惑した様子で頭と眉を上げました。

「なぜ、どうやって?私はあなたを以前に見たことはなかったのに、あなたのすべてがとても馴染み深いのです」私は涙が溢れてくるのを感じながら下を向いて続けました。

「今は、僕は君が知っていて、さよならを言うことになるただの誰かだよ」と彼は答えた。 「料理が来ました」ウェイターが料理をテーブルに置いた。私は目を拭いてすぐに食べた。「あぁ、熱い」私はスプーンを落としながら言った。

「ああ、気をつけてね」と彼は思いやりのある口調で言った。私は今までそんな優しい口調を聞いたことがなかった。私が彼を見ると、彼はため息をついて微笑んでからスープを一口飲んだ。私の勘違いかもしれないが、彼の目にも涙が浮かんでいた。

私たちは出発しようとしていたとき、「どうやって会うの?」と私は尋ねました。

「あそこかもしれない」と彼は近くのカフェを指差しながら言った。

「いずれにせよ、またね」と彼は手を振りながら去っていった。私は微笑みを残し、ため息をつきながら去っていった。

ヨハンに会っても、私はあの部屋に入るのをやめなかった。ほろ苦い思い出のある部屋。今そこに行くと、確かに痛みは和らいだが、痛みは依然として忘れられないものだ。

私たちは毎日カフェで会って、彼は漫画を読み、私は別の本を読んでいます。彼がもうすぐ帰ることをほとんど忘れていました。「ああ、もうすぐ帰るのね」と私は沈黙を破って言いました。

「ああ、そうだね、もし間違っていなければあと3日だけど、彼は僕がいつでも帰っていいって言ってたから、帰るたびにバイバイを言おう」と彼は提案した。「それはいいけど、送別会はどう?」と私は彼に尋ねた。

「素晴らしい。本当に心からの別れのように感じられるだろう」と彼は答えた。

「本当の、心からのお別れのために、素晴らしい海の眺めがある場所を知っているんだけど」と私は提案した。「でも、毎日見ているから?まあ、家にいて海を恋しく思うこともできるし、その方が特別だと思うわ」と彼は言った。

「本当ですか?…」私は困惑しながら言った。

「…じゃあ、いいよ」と私は続けた。

2日が経ち、場所の準備も終わり、私は彼の写真を置こうとしました。しかし、それはできなかったので、布で覆うだけでした。その後、私は待つために階下に降りました。私は辺りを見回しました。「ああ!!」私は、ヨハンの写真で顔を覆っている男性を見て叫びました。彼はピンクのハート型の付箋を取り出してそれを読みました。「親愛なるブックメイト?y/n、あなたの名前を使って申し訳ありませんが、私は長い間そうしたいと思っていました。

とにかく、海を見たから来ないよ...ははは、冗談だよ。私の母と話した男の人が、私が帰るって言ったの?それとも私が出て行ったの?分からないけど、どうすることもできないわ。あなたはまだ私に別れを言ってくれないけど、この指輪をしている人を見かけたら大丈夫。多分私だから、その人に別れを告げて?それとも私に別れを告げて?分からないよ、愛してる...ははは、冗談だよ、君の友達より」男は冷たく無感情な口調で読んだ。

それから彼は私に付箋を渡しました。「どんな指輪?」私は尋ねました。彼は「私たちの愛は単なる思い出ではなく、贈り物なのです」そこに刻まれています。

「どういう意味?」と私は尋ねました。彼は私を無視して指輪を私につけながら言いました。

「もし望むなら、彼を連れ戻してもいい、「彼は言った。

「私は混乱しましたが、その可愛いメモに見とれてくすくす笑いました。たとえそれが私を捨てた男を思い出させたとしても。彼が私に指輪をはめてくれた時、すべてが突然別のものに変わりました。彼の手には赤いダイヤモンドの指輪がはめられ、しわくちゃになり、視界がぼやけました。足がぐったりして、落ちていくような気がしました。」

突然、ビープ音と女性の声が聞こえた。「容態は安定し始めています」と女性は言った。

「起きたよ!」その時ウンビの声が聞こえた。

「いいえ、彼女は休まなければなりません」私は再び女性の声を聞いた。「彼女の手が動いた」とウンビは続ける。

私は声を上げようとしましたが、何かが私の口を覆い、湿った空気を口に吹きかけてきました。体を動かそうとしましたが、びくともせず、涙が少し出てきて、顔が熱くなり始めました。頭が痛み始めました。ビープ音が前よりも速く聞こえました。

「よぉ/んし!?」再び女性の声が聞こえたが、その直後、すべてが真っ暗になった。

目を開けると、自分が病棟にいるのが見えました。「何?」と心の中でつぶやきました。部屋には誰もいなかったので、助けを求めるボタンを押しました。

看護師2人が入ってきて、「ms.y/n?」と尋ねました。

私は首を回すことしかできませんでした。「寝過ごしたような気がしました。」と言いました。

「えっ?!」ウンビは私の部屋に飛び込んできて叫んだ。「あら、ごめんなさい、ここにいなかったの。うるさすぎるって言われたの!」そう言って彼女は看護師たちを睨みつけた。

「とにかく、あなたがここにいるのは、眠ってしまった部屋の暑さと他のいくつかのことのせいだけど、私はあなたを助けたのよ」と彼女は言った。

「あなたの家族が下で夕食をとっているから、会いに行きましょう」と彼女は言い、私の足は弱っていたので私を車椅子に乗せてくれました。看護師が私の足を固定してくれました。それから私たちは外に出て、病棟の前を通り過ぎました。

なぜか病棟のラベルには彼の名前しか書かれていなかった。私は毎回振り返るとウンビが理由を聞くのだが、私は何も答えない。

私は頭を振ってそれを忘れようとしました、それはただの夢でしたよね?突然、何かが引っかかる音が聞こえ、車椅子が急に止まりました。横の病棟から女性が出てきて、私の車椅子の前にあった何か、指輪を受け取りました。女性は笑顔で一礼し、病棟に戻っていきました。

ウンビは車椅子を押し始めたが、通り過ぎる人たちは皆行く手を阻んでいた。「夜なのに、どうしてこんなに混んでいるの?」とウンビはイライラした。

突然、ベッドにいた患者が私たちの方へ近づいてきました。ウンビは私たちを、指輪を受け取った女性がいた隣の部屋に連れて行きました。

「なあ、何が起こっているの?」と彼女は心の中で言った。

「すみません、外で何かが起こっていました」と彼女は女性に謝りました。「大丈夫ですよ、私と一緒に座りませんか」と彼女は言い、外の人々の泣き叫ぶ声や叫び声を聞いて私たちをソファに案内しました。私たちは座り、彼女は指輪を持っていました。

「息子さんに何が起こったの?」ウンビが沈黙を破った。

「彼は手術を受けたばかりです」と彼女は言った。

「彼は素晴らしい息子なのよ。私が食べさせるものを食べてくれるし、手伝わせてくれる。でももう私と話したくないの」と彼女は指輪をテーブルに置きながら続けた。

「これが彼のポケットから見つかったんです。携帯電話が見つかったので、警察は彼にメール運転の罰金を科したんです」と彼女は涙を流し始めた。

「私は彼女をブロックしました。彼のために怒っていたから、彼はもう私と話してくれなくなったんです。その後、彼女は彼の電話やメッセージに応答しなくなりました。でも、私はまだ自分が悪いと思っています」と彼女は泣きながら続けた。

「でも、医師は彼がすべてを忘れたと言いました。でも彼は、彼女が送ったテキストメッセージを見て自分が間違っていたことを知り、物事を正そうとしています。でも私はただ彼のことが心配です」と彼女は震える声で言った。私は、この話が自分の話ととても似ていることに衝撃を受けた。

「もう行かなきゃ」とウンビが立ち上がり、私の車椅子を押しながら遮った。「右に押せ」とドアに着くと彼女は私に命じた。「びくともしないわ」と私が言うと、「じゃあ左?」と彼女は答えた。「たぶん鍵がかかっているのよ。安全上の理由でそうなるのよ」と女性は言った。

「私たちが入ったとき、鍵がかかっていなかった」私は心の中でささやいた。

ドアが開き、自分の姿が映りました。そして、その女性が赤いダイヤモンドの指輪をはめた見慣れた手をしていることに気が付きました。

「ちょっと待ってください。すみませんが、息子さんに会わせてもらえませんか?」私は彼女の方を向きながら、涙を浮かべながらどもりながら言いました。

「いいですよ。どうぞ」と彼女は慌てた表情でどもりながら言った。車椅子を彼のベッドの方へ動かすと、キム・ヨハンという名前が書かれたジャケットが目に入った。彼を見ると、紐に指輪が結ばれてネックレスになっているのが見えた。彼はそれを身につけていて、その指輪には見覚えのある言葉が書かれていた。

私は息を切らして言いました。「夢の中で、あなた、あなたでした。」私はどもりながら、どうして私が彼を認識できなかったのかを考えながら涙が込み上げてきました。「あなたは出て行ったの?」と私は尋ねました。

「彼は過去を捨て去ろうとしている」と女性は言った。

「私は涙目で彼女を見つめました。彼を抱きしめると涙が流れ落ち始めました。

「y/n?」ささやくような声が聞こえた。「どうして泣いているの?」彼が目を覚まして私の頭を撫で、涙を拭ってくれているのが聞こえた。

「なぜですか?」と女性は尋ねました。

「彼女は彼女よ」とウンビは彼女に言った。

「君は僕の彼女だよね?」と彼は笑いながら言った。私はうなずいた。私はまだ泣いていた。恥ずかしくてベッドに顔を埋めていた。

「申し訳ありません。約束を破ってしまったと思います」と彼は言いました。私は笑いながら首を振っていました。

私は翌日の面会時間が終わるまで彼と一緒にいました。

私は車椅子で彼の病棟に向かいました。彼のジャケットを受け取り、抱きしめました。それは私たちの思い出の一部だったので、「さようなら」と私はジャケットに言いました。私は再び涙を流しました。

「y/n?」彼は半分寝ぼけて言った。

「はい?」私は震える声で答えた。

「なぜ泣いているんだ?目がしみるぞ」彼は間抜けな笑顔で言った。

「ただ、ヨハンに会えなくて寂しかっただけ…?」と私が言うと、彼は瞬きしながら鼻歌で答えた。

「私を忘れないでね。そして私たちのことを決して忘れないで」と私はささやきました。彼は子供のように微笑んでうなずいていました。それから彼は伸びをして、抱きしめるためにベッドから降りてきました。それは素晴らしくて温かい気持ちでした。私の心は重くなり、また涙が出てきました。彼は私を抱きしめながら頭を撫でてくれました。彼は私をより強く抱きしめてくれました。私は人生でこれほどの喜びを感じたことはありませんでした。

私は満足し、愛されていると感じ、すべてが真実であるように感じました。この愛は単なる思い出ではなく贈り物だということを私は常に覚えておくでしょう。もし単なる思い出だったとしても、それは今の彼にとって何の意味もありません。

終わり