ジョングクは私の前で心から泣いた後、後で説明すると言いました。

しかし、1日経っても、2日経っても、彼は私に何も言わなかった。

彼がそれについて話すのが難しいのは、何か理由があるに違いない、と私は思いました。

その日からジョングクは用事があると言いながら出かけるようになった。

しかし、彼はどこに行ったのか、何をしたのかを私に決して話さなかった。

「彼は病気ではない…ですよね?」

彼が何が起こったのかを話したくないのは理解できるが、

しかし、その日以降、彼は微妙に私を避けるようになりました。

彼はスキンシップさえしてくれませんでした。

「何か悪いことしたかな…?」

「なぜ彼は身体的な接触を避けるのか…?」

ちょうどその時、ジョングクはテヒョンと会っていた。

彼と同じように幽霊が見える友人。

"大丈夫ですか?"

「いや……大丈夫じゃない。」

ジョングクは、ちょっと触れただけで風船のように破裂しそうな顔をしているが、

アイスアメリカーノを一気に飲み干して話し始めた。

「あのね、私の愛する人は霊になってさまよっているのよ…」

「もちろん大丈夫じゃないよ」

「顔を見ればわかるよ。かろうじて持ちこたえているんだね。」

テヒョンとジョングクが出会ってからすでに4年が経っていました。

大学時代、二人はお互いに幽霊が見える能力があることに気づき、自然と友達になった。

「どうしよう…ヨジュに自分が精霊だということをどうやって伝えればいいの?」

「彼女に体に戻るように伝えるにはどうしたらいいでしょうか?」

「ショックで消えちゃったらどうしよう…?」

「ヨジュなしでは生きていけない…」

完全に逝去していない魂は、大きなショックを受けると永久に消滅してしまうことがあります。

そして魂が消えれば、昏睡状態に陥った肉体もやがて死にます。

「だから……ショックを受けないようにしないと」

「それは…私のせい…全部私のせい…」

「そして、自分を責めるのをやめる必要があります。」

「そんな風に考え続けるとヨジュはもっと苦しむだけだ」

ジョングクは沈黙し、

彼の心はあの日のことを思い出した。

すべての始まりは

事故が起こった日。

ジョングクとヨジュは6年間付き合っていたにもかかわらず、まだ深く愛し合っていた。

いつものように甘い都会のデートを楽しんでいます。

ジョングクは忙しかったので、ちゃんとしたデートをするのは久しぶりだった。

それでY/Nはいつもよりおしゃれをして、最後にいつつけたのかも覚えていない香水までつけていました。

ジョングクは、他の誰かが彼女に惚れるかもしれないと心配し、

結局、彼女の服装のことで口論になったが、いつものように、最終的に屈したのは彼の方だった。

「私の見た目が綺麗だと思う?だからこれを着て欲しくないの?」

"わからない…"

「またすねてるよ」

「聞いてくれ、ジョングク、私がこのように着飾るのは誰かのためではなく、君のために綺麗に見せるためなんだ。」

「でも、あなたは私の言うことを全然聞いてくれない…」

「ああ、拗ねてるの?」

「すねてないよ…」

「ああ、本当にそうなのよ。」

ジョングクがふくれっ面をするたびに、

ヨジュには秘密兵器、愛嬌がありました。

彼女はいつもそれを耐え難いと感じていた。

しかし、ジョングクのためなら、彼女は喜んでそうするつもりだった。

「グクア、Y/Nはあなたが怒るのをやめてほしいと言っています~許してくれませんか?」

抵抗しようとしても、

彼の唇の端が、無意識のうちに曲がり、彼を裏切った。

ジョングクの怒りはすでに消えていた。

ヨジュの愛嬌は一度も欠けたことがなかった。

ジョングクはいつも屈服した。

実際、彼女の可愛い仕草を見るために、すねたふりをすることもあった。

もちろん、ヨジュはいつものように鋭い洞察力を持っていたので、自分が何をしているのかわかっていた。

しかし、彼女は彼が愛らしいと思ったのでそれを許しました。

その日、彼らは大いに楽しんだ。

散歩しながら一緒に時間を過ごします。

「やっとまた一緒に出かけられて本当に嬉しいよ。」

「ああ…でも、君をチラチラ見続けていた奴らは別だよ。」

「ああ、お願い。どちらかと言うと、男の人はチラチラ見るだけよ。

女の子たちはまっすぐあなたを見つめます。

「チッ、誰が私の男を見る勇気があるんだ?」

ヨジュが口を尖らせたとき、ジョングクは彼女のかかとの裏に気づいた。

彼女の新しいハイヒールはすでに足に水ぶくれを作り始めていた。

「こうなることはわかっていた」

「履き心地の良い靴を履きなさいと言ったでしょう。」

「ああ、ただの水ぶくれだよ」

彼女の言うことを聞いて、

ジョングクはフラストレーションの激痛を感じた。

「ちょっとここで待っててください。」

道の向こうに薬局を見つけたら、

彼は彼女にじっとするように言い、歩行者信号が青に変わるとすぐに走り去った。

しかし、青信号にもかかわらず、

猛スピードで走る車が彼に向かって無謀に突進してきた。

これを見て、

ヨジュは足の痛みをすっかり忘れて走りました。

「ジョングク…!!」

彼女の声を聞いて、

ジョングクは振り返った。

そして次の瞬間、

ヨジュは全力で彼を押しのけた。

耳をつんざくような衝突音。

ジョングクはかろうじて意識を保ちながら、

頭を上げて

歩道に横たわるヨジュを見て、

血まみれ。

彼の心は真っ白になった。

震える手で

彼は彼女を抱き寄せた。

「ヨヨジュ…ヨジュ!!!」

。

。

。

「はぁぁぁ……」

「ジョングク…大丈夫ですか?」

「あ…ヨジュ…」

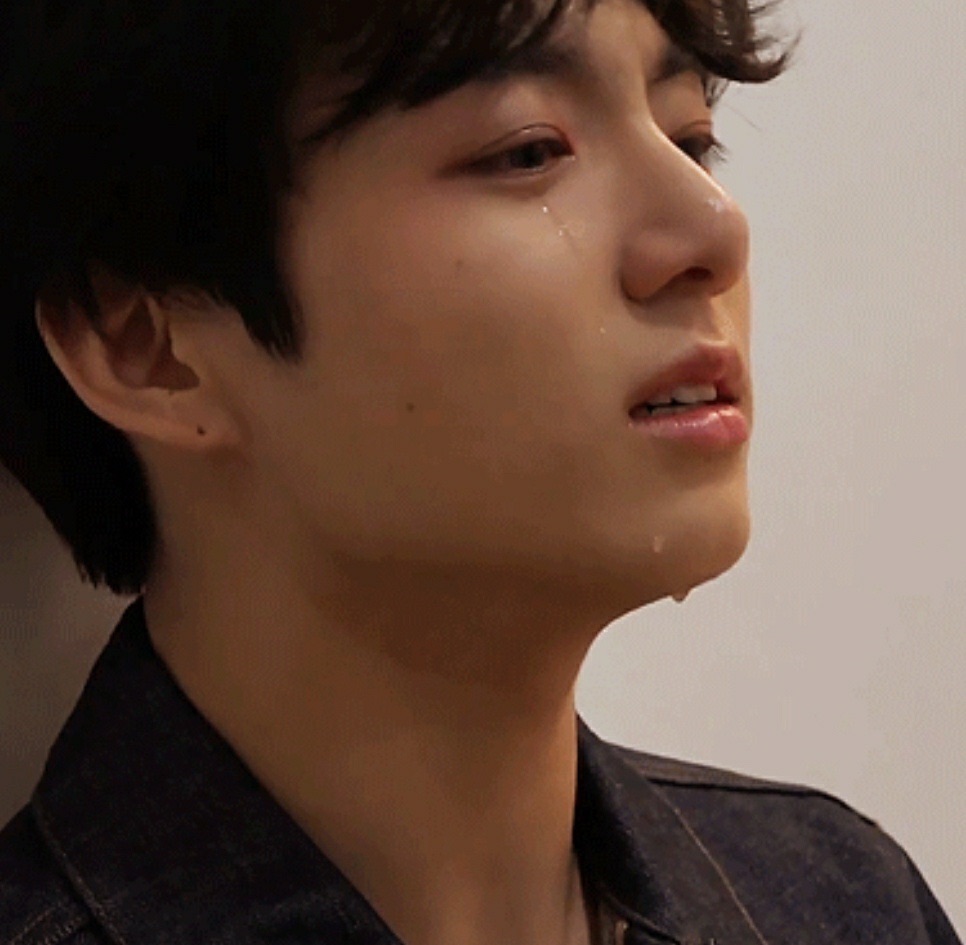

ジョングクの顔に涙が流れ落ちた

終わりのない暴風雨のように。