私たちの王国の勝利のために

一緒に頑張ってくれたハビル公爵に

小さな贈り物をお送りします。

楽しい観覧になりますように。

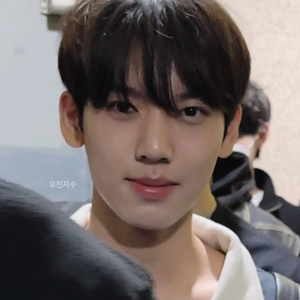

敗国の名誉記事が私たちの邸宅の奴隷の身分に入ってきた。

両手と足が後ろに縛られていた。濃いダークサークルと雪だるま、ほのかに漂ってくる血のビリンネと悪臭のために挨拶一度はきちんとできず、サーヴァントと一緒に部屋に入れた。

「お嬢様、どうですか?」

「うーん…」

「他の奴に変えてきますか?あえて作者じゃなくても…」

「いや、あの恋人でなければならない。

目つきからが無邪気なふりをする犬とは違うじゃない」

時間がどれくらい流れたのか、誰かが訪問を叩いて言った。インデントします。と- 徹底する門音と共に徐々に私の部屋に入ってきた奴隷の姿はさっきと全く違う姿だった。洗ってだけ来たのか、あんなに飾ってくれと言っていなかったのに。

まだまだそのとげのあるクールのようなロープが両手と足を結んでいるのを見ると、きちんと洗えなかったようだが、一見だけきれいに見えればいいな。

「ロープを解いてください」

執事が私に言った。

「まだできないようです」

「どうして?」

「それが…」

執事が言葉をぎこちなくしている間、本人自らが言うと、その答えを教えてくれた。

「生意気だね」

部屋に入っている使用人と執事を送った。奴隷と私、たった二つだけだ。生意気な目つきは相変わらず、両手と足が結ばれて何もできない姿がとても面白かった。

「もうから主人に反抗をすればどうするの?」

「あなたがなぜ私の所有者だ。

「じゃああの元気な名誉記事ここでもまたやりますか?

名誉記事だったのにかなり誇りを持っていたのに…」

「……」

奴隷は眉毛を夢見ていたので、止まっていた水滴を落とした。水滴を落としながら、自尊心は守ると喘ぐ息を堪えるような格好がどれほど下手なのか、これ以上見えないと思って奴隷のボールに触れながら言った。

「名誉記事がこんな言葉に涙を流したらどうしよう?

やめろ……アヤッ!」

私の手をしっかりと噛んだ目の尾まで曲がって笑っているのを見ると、不気味だった。ああ、それは名誉の記事だったわけではありません。喧嘩は息を我慢するのではなく笑いを参考にしていたんだ。

「これよりずっと醜くて汚いこともたくさんやったよ。「

やっとこんなことでは死なない。