時間が経つほど鮮明になる瞬間がある。

その理由はその前の朝と夕方が、

午前と午後が自分と共存するからだ。

しかし、私の朝は、

私の夜は、

私の午前は、

私の午後は私と共存しなかった。

毎日が痛くて新しかった。

先行性記憶喪失症*ということもない乞食のような精神病のためだ。

/

[先行性記憶喪失]

先行性記憶喪失症は短期記憶を長期記憶に変えられないことによって生じる病気である。

腫れた目を開いて起きると毎日の天気、感覚が違った。

手に触れる布団の肌触りが違った。

きっと昨日の記憶の中の天気は夏だったが、冷ややかな窓を厚いパジャマでしっかりこすってみると雪が積もっていた。

「…なに。」

耳では耳鳴が、頭では頭痛が短時間で数え切れなく訪れてきた。

白いドアを二度と叩いたママは透明な水とどんな錠剤を私に渡した。

「…よく寝た?」

「お母さん、なぜもう冬なの? きっと夏だったのに。きっと2018年7月5日だったのになぜ冬なのか」

「…2018年は過去だ」

「それはどういう意味なのか」

「今は2020年だ」

ああ、頭が痛かった。

決して2020年の仕事はない。

急いで携帯電話をつけてみると、日付は2020年12月18日を指した。

私の記憶の中私はある暑い夏の日、学校に行って車に乗ったのがだった。

昨日を思い出そうとすると暗闇だけが視界を包んできた。

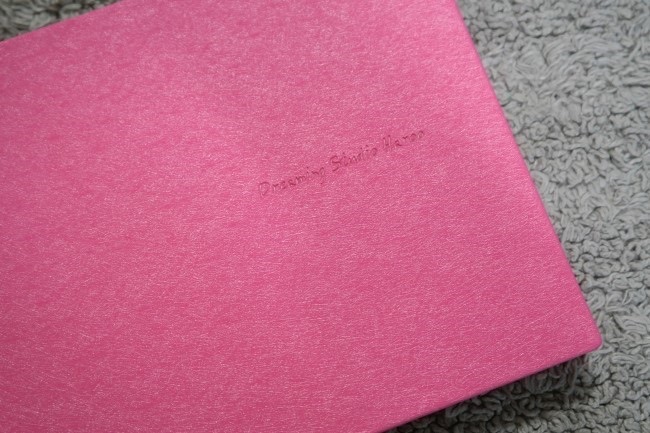

「約食べてあそこ棚の上にピンクの手帳を確認して」

命令組の語彙で話し、母は部屋から出た。

何かしっかり間違って帰っているようだった。

ピンクの手帳を一枚一枚渡すと私の字体で一日の日記が書かれていた。

「一体何がどのように流れているのに…」

虚空に投げた平西門の質問はそのままブーメランのように私に戻って胸の深いどこかに深く突き刺さった。

頭の上小さく流れているシゲを見てみると時間はいつのまにか8時が終わっていった。

ピンクの手帳を全部読んだ後だった。

手には手帳を持って家を出た。

玄関口を開けるとすぐに寒い冬の空気が体の奥深くに垂直に入ってくる気分だった。

彼は私の感情をくすんだ。

「…まだ何が何なのか導通わからない」

一言一言を言うたびに、口からは白い口が出てきた。

ピンクの手帳で描写された目に同じ、同じ番号のバスに乗って学校に移動した。

出勤時間なので、バスの中は賑やかで、私と同じ制服を着た学生たちは数え切れないほど多かった。

きちんとした目的地を知らない降りる生徒の群れを慎重に追って行った。

「やキム・ヨジュ-」

群れから一人で後ろに歩いていた一人の女子生徒が人気のふりを感じたのか、後ろに戻ってくるように走ってきた。

おそらく私と親しい女の子のようだった。

「パク・ソヨン、そうなの?」

「うん!あなたは昨日私を見てパク・ソユンだったが、今日はうまくいった」

いたずら笑って、私の頭をハンクルツリーはソヨンに私になるように質問を投げた。

「あなた、私について知っていますか?」

この質問には隠された意味があった。

文字通り名前、年齢などの輪田らしい情報ではなく、その秘密。

私の障害について。

「心配しないで。私だけ知っている。毎朝、キム・ヨジュを安心させるのは難しいことだ」

「すみません」

私も導通何が申し訳ないのか分からないが、どこか分からない罪悪感が聞こえた。

「何が間違っていたの?」

「大変ながら」

「いたずらだ」

短答の会話が終わったあとは、積幕だけが流れた。

教室の前のドアでさえ覚えていませんでした。

すべてが見慣れた。

二人の目を閉じてドアを開けると、何人かの子供たちがいました。

今手帳に書かれた子供たちをパズルを合わせるようにはめ込んだ。

教室を横目で見回した。

窓際の席なので、日差しがある程度気持ちよく入り、苦労し始めた。

睡眠に聞こうとするピッタリその時ごろに私の背中を誰かが二度と叩いた。

「うん?」

「あるじゃない、昨日私が言った言葉、答えてくれる?」

「昨日言った言葉」なら当然思い出せなかった。

手帳に書いていた内容をすばやく見てみた。

手帳が書かれた通りなら、私に話しかけた男の子の名前は「前政局」であり、「昨日言った言葉」は告白だったのだ。

「ああ、まだ考えていなかったら、その後学校で終わり、しばらく教室に残してください」

未来の私のための選択をするのか、過去の私のための選択をするのか、現在の私のための選択をするのかは、すべて複数の人格体の「私」に走った。