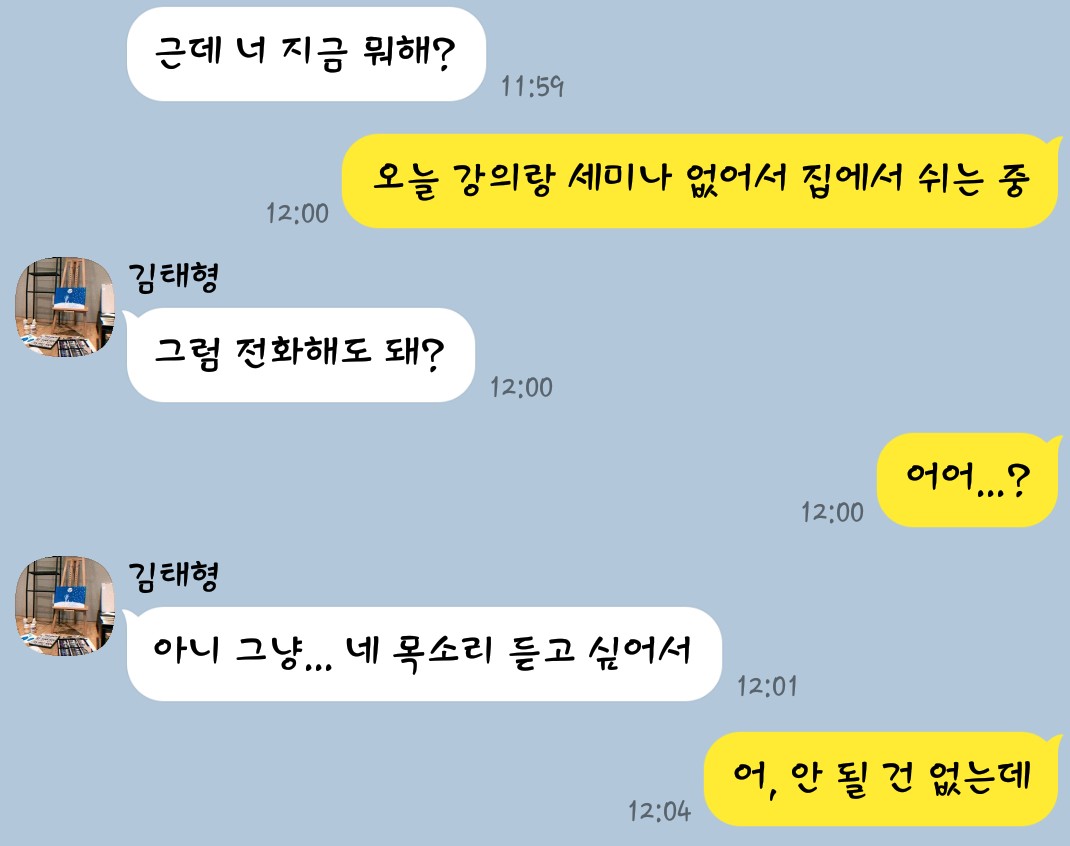

突然、フックに入って心臓発作で低世界に行きました。

しかし、なぜ私の声が聞きたいのですか…?

「あああ、大きい!理由はわからないけど、

声を聞きたいなら聞かせてくれ」

「ヒュー…震えないで。ソ・ヨジュ…!」

「テヒョンは私の友達だと思っています。

一人であまり浮かんではいけない」

きつい。

「こんにちは…?」

「トークでしか会話してこんなに声が聞こえるから、

気持ち変だ」

「私もそうです」

「私はあなたに疑問がありました」

「何?」

「幼稚園の時に私は本当に好きだった?」

「ㅇ、うーん…それは突然なぜ…?」

「私はあなたが本当に好きだった」

「あなたも知ってるよ。

「あ…///そうでした…」

「だからあなたの答えは?」

「私もあなたが好きだった……」((声が小さくなる

「うん?何って?」 ((すべて聞いたが、わざわざ聞かなかったふり

「私もあなたが好きだったと…!」

「今も私が好きですか?」

「好きではない…ファンとして」

「ファンとしてではなく、ただ私のキム・テヒョンは好きではない?」

もちろん、テヒョンが嫌いではなかった。しかし、テヒョンリーに感じるこの感情をただファンとして好きだと断定することも、それでも歌手ではないテヒョンリーが好きだと断定することも大変だった。私の心を私もよく分からない。

「それはなぜだろう?」

「まさか…あなたが好きですか?」

「え、私は好きです」

「え…?」

「私はあなたが好きだとこのばか」

「私が好きではない人にコンサートチケットを

救ってくれる?」

今私は告白された。それも私の最愛で、元彼氏であり、大韓民国最高のグループの歌手であるキム・テヒョンに。夢じゃないのはもう確認したから、現実だね。

「ソヨジュ、あなたは今私を聞いていますか?」

「ㅇ、えっ…聞いてる」

「今すぐ答えてくれなくてもいい」

「コンサートの日、終わって行かないで、その場で待ってください。

それから私に答えてください」

「じゃあコンサートをしてみよう」

「えええ…」

短い通話が終わって女主は半精神が出た状態で座っていた。どうやら衝撃が大きかったようだ。女主以外の人であっても、明らかに同じ状況だったはずだ。

そう気づかず時間は流れてまた流れて待望のコンサートの日の朝が明るかった。