それは15年前のことでした。

ジャスティンは母親との忘れられない思い出を思い出しながら椅子に倒れ込んだ。

当時、彼は自分の弦が見えないことが深刻な問題であることを知らず、その日までそれについて考えたこともなかった。

翌日、彼の母親に彼の懸念を指摘した後、両親はすぐに彼を専門家に連れて行き、彼の問題について相談した。

「どうしたんですか?息子の弦が見えません。これは普通ですか?」

ジェマは隣の息子を慰めようと、小さな肩に腕を回しながら尋ねたが、ジャスティンは何が起こっているのか分からなかった。しかし、母親の態度と、同じく左隣に座る父親がため息をつき続ける様子から、何かがおかしいと感じた。

専門家は少年の手をチェックし、構造をスキャンし、指を軽く触り続けた。少年は気まずく、落ち着かない気持ちになったが、口を閉じて待った。何が起こっているのか、彼もまた興味津々だった。

ついに男は手を離した。

「まあ、こういうのは珍しいことではありませんよ。10人中4人がこの問題を経験しているんです。」

デ・ディオス夫妻は顔を見合わせた後、再び専門家の話を聞き始めた。

「息子はまだ幼いので、糸が見えなくても心配する必要はありません。もしかしたら、まだ運命が生まれていないので、糸が活性化していないのかもしれません。数年待つこともできますが、息子さんに時々、もう見えているかどうか聞いてみてください」

両親はニュースを聞いて安堵のため息をついた。

「よかったね、ジャー?」父親はそう言って、喜びに溢れた様子でジャスティンを軽く叩いた。父親は一瞬、息子の運命に問題があるのではないかと心配したが、大丈夫だと分かったことで、喉から魚の骨が抜けたような気分になった。

まだ何が起こっているのか分からないジャスティンは、同意するようにうなずいた。

しかし、専門家が注意を引くために咳払いをしたため、家族のささやかな祝賀会は突然中止された。

"けれど...."

「でも?」 矛盾した言葉を聞いてジェマの笑顔は突然消え、口の中に苦い味が残った。

夫の肩が突然緊張した。

「そもそも彼は持っていないかもしれない」

"すみません?"

専門家はテーブルの上で身を乗り出し、そのカップルをじっと見つめた。

「理由は二つあります。一つは、彼の運命は彼が生まれる前から既に決まっていたということです。」

「それで二番目は?」ジャスティンの父親は尋ねた。

「彼の運命は存在しない」

四隅の部屋は、白い壁時計が激しくカチカチと音を立てているのを除いて、静まり返っていた。

ぎこちない数秒間の見つめ合いの後、専門家はようやく古い黒い車椅子に寄りかかり、ジャスティンを見た。専門家の鋭い視線に、若いジャスティンは内心震えた。

「様子を見ましょう」

ジャスティンは自分が他の人と違うことに気づくまで数年かかりました。

帰宅後、母がなぜ静かに泣いているのか、彼には分からなかった。また、父も苦々しい表情を浮かべていたにもかかわらず、なぜ母を慰め続けているのかも分からなかった。

しかし、今彼は気づいて後悔している。

息子が孤独に老い、社会から孤立することを望む親はいないだろう。伴侶がいないということは、自分の半分を見つけられないのと同じだ。彼が生きてきた社会では、運命の人を見つけることは必須だった。彼らは、幸せは伴侶を見つけることによってのみ得られると信じている。

そして両親は待ち続けた。もしかしたら、彼の運命は遅すぎただけなのかもしれない。しかし15年が経った今でも、彼はまだその一線が見えていない。

彼は失望すべきでしょうか?

そうでもない。でも、あの糸の跡が見えるのを待ち続けていた両親を、彼は気の毒に思っている。

彼らは何年も待ちましたが、3年前に諦めて、息子が永遠に独りぼっちになるという事実を受け入れることにしました。

今でも、彼は彼らの同情を感じることができる。吐き気がするほどだ。

すでに柔らかい椅子に寄りかかっているジャスティンは、夜明け前には何も楽しむものはなかったが、右側のガラス窓を境に外の景色を確認した。

男性は今、年上の友人パウロと小さなカフェにいます。二人とも暇だったので、カフェでくつろぎながら、とりとめのない話をすることにしました。

ジャスティンはホットチョコレートのカップを手に持ち、ゆっくりと一口飲むことでその考えを振り払おうとした。舌の上に残るココアの甘さを感じると、なぜか気分が良くなった。

「何か考えてるのかな?」男は前を見ると、目の前に座るパウロがいた。左手にブラックコーヒーのカップを持ち、カフェで注文した。

「何もないよ、ただ懐かしいだけ」

年配の男性はハミングで答えたが、まだ信じられない様子だった。

「あなたは静かにしているタイプではないわね。」

「ちょっと考えてただけ」

「また弦のことですか?」

パウロの言葉を聞いて、彼は口を尖らせた。性格は正反対でも、考え方は互いに通じ合う、彼の心の中が読める友人。だからこそ、二人は仲良くなれたのかもしれない。

しかしジャスティンは彼らがどうやって友達になったのかよくわからなかった。

彼はついに答えた。「弦がなくても構わない。なくても生きていける」

パウロは眉を上げて「でも?」と尋ね、ジャスティンからさらに答えを引き出そうとした。ジャスティンは唇をすぼめた。

「でも、両親はいつも私のことを心配しているんです。クヤ・ヤニとクヤCJは私の両親以外、自分の両親の ...

「だから家を出て一人暮らしを始めたんでしょう?」

ああ、そうだ、彼はちょうど一週間前に家を出たばかりなんだ。

家を出るというのは、現実離れした感覚だった。ジャスティンは一人で暮らすとは思っていなかったが、両親の気遣いがそうさせるきっかけとなった。

両親が彼にとても優しくし続けて下さったせいで、彼は気分が悪くなりました。

彼は何かが違うと感じた。両親は、自分には運命がないので、ただ彼の気分を和らげようとしてくれているだけだと分かっていた。しかし、両親があまりにも優しく、思いやりがあり、子供扱いし続けていることで、まるで何かが欠けているから特別な配慮が必要だと、顔にこすりつけられているかのように、彼はさらに何かが違うと感じた。

そして彼はそれにうんざりしている。

彼は両親を愛しているが、心の平安を得るために家を出るのは当然のことだと感じていた。

「ところで、荷物の整理は終わった?」

パウロの質問を聞いて、ジャスティンの空想は中断された。彼は急いでチョコレートドリンクを置き、鼻歌を歌って賛成した。

「ええ、元気ですよ」と彼は付け加えた。

年配の男性は右腕に付けた腕時計を確認し、時間を確認すると、一気にコーヒーを飲み干して立ち上がった。

「どこへ行くの?」ジャスティンは尋ねた

「ああ、行かなきゃ。ステルと彼のアパートでディナーデートがあるの」

すると前者は「おお」という音を立ててから、理解したようにうなずいた。

ステルはパウロのソウルメイトです。しかし、彼らの出会いは全く予想外のものでした。

多くの人が運命の人を待ったり、見つけたりするのとは対照的に、パウロは違います。彼は運命の人を待つことや、見つけることさえ考えませんでした。出会わなくても平気だったのです。

しかしある日、夏の午後、パウロが公園の木のベンチに座って本を読んでいると、一人の男が彼に近づいてきました。

「すみません?座ってもよろしいでしょうか?」

パウロは本に夢中で、顔を上げることもなく「ああ、もちろん」と言った。

「ああ、ありがとう」

男が彼の隣に座ると、彼は小指の紐が何かに引っ張られているかのようにピクピクと動いていることに気づいた。

パウロは最初少しの間混乱しましたが、すぐに理解しました。

彼はすぐに紐が引かれている左側を見て、見たものに顔を赤らめた。

魅惑的な男性が彼の隣に座っていました。美しいダークブラウンの目、力強いあごは見るからに魅力的で、完璧な唇は微笑んでいました。

「天使か?」と彼は心の中で思った。

パウロが天使だと思った人が手を上げると、その手には紐が結ばれているのが見えました。

年配の男は心の中で息を呑んだ。

彼は自分の運命を見つけた。

「あなたは私の運命の人だと思う?」ステルは嬉しそうに笑った。

運命の人に出会った後、友人があんなに愛情深く、甘ったるい態度を取るとは、夢にも思わなかった。でも、愛とはそういうもの。その至福に浸りながら、思いもよらぬ自分を発見できるかもしれない。

「行かなきゃ」パウロは再び言い添え、何も言わずにジャスティンを一人残して去っていった。

彼の席は静かになり、彼は退屈して息を吐いた。

「俺も行かなきゃ」と彼は心の中で言い、立ち上がった。

×××

ジャスティンは自分のマンションに戻り、何も言わずに部屋に駆け込み、パソコンを開いてインスタグラムにアクセスした。

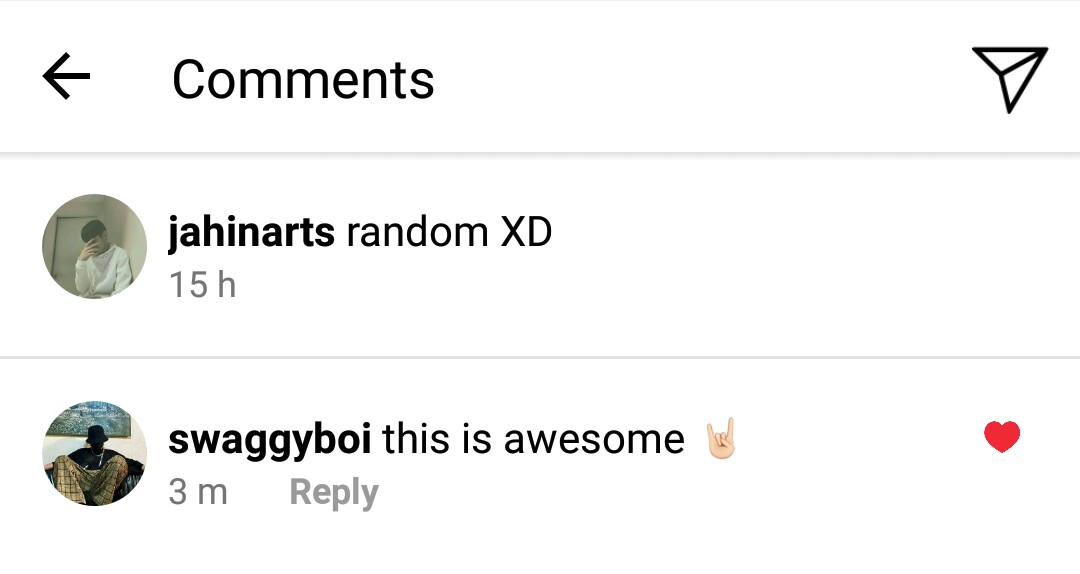

そこで彼は通知にアクセスし、コメントを確認しました。

この男性はフリーランスのアーティストで、インスタグラムでアートアカウントを運営し、最新のアート作品を投稿している。

でも、彼はそれほど人気がなかったんです。フォロワーはたった500人しかいませんが、彼にとってはそれはすでに大きなことで、自分の作品を評価してくれる人がいると知って感謝しています。

それが彼にもっと頑張る意欲を与えています。

通知を閲覧していると、見覚えのあるアカウントがコメントしているのに気づきました。

ジャスティンはそのコメントを聞いて笑った。

@swaggyboi、または表示名に基づいてKenとして知られる彼は、彼がIGに作品を投稿し始めた頃からのファンです。

年月を経て彼の成長を目の当たりにした数少ない人物の一人。二人は以前から知り合いだったので、時々オンラインでチャットを交わすこともある。

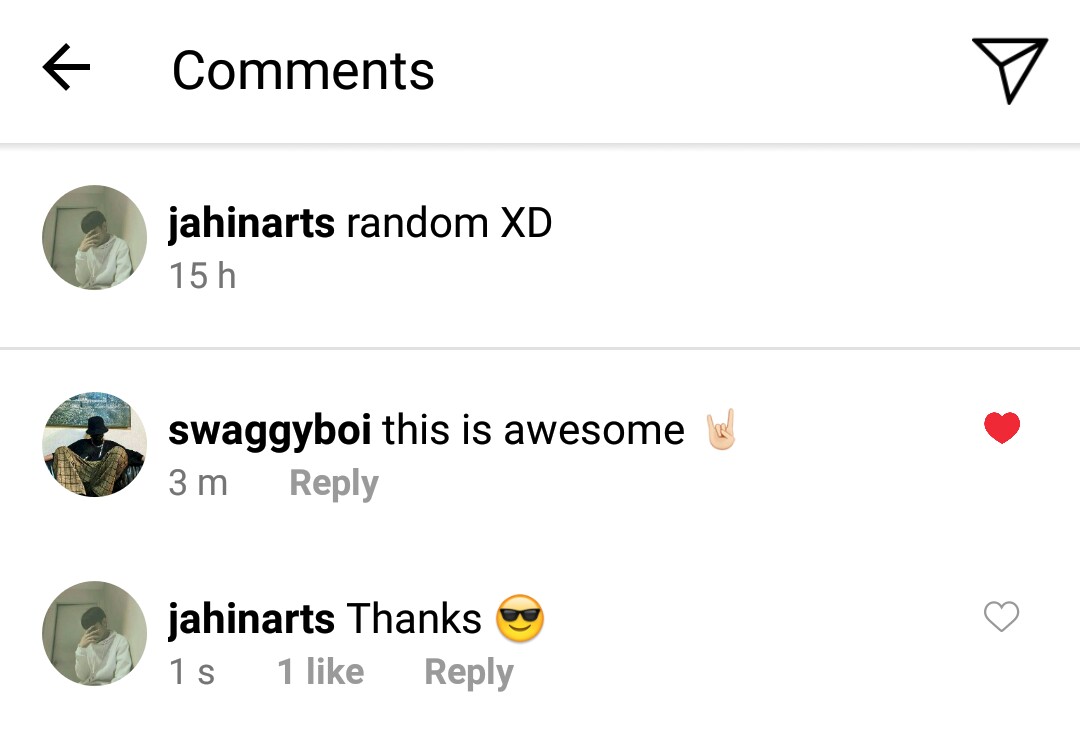

するとジャスティンは答えた。

彼は更なる返事を待ったが、時間が経っても通知ベルは鳴らなかった。そこで彼は、ケンのプロフィールをストーキングして気を紛らわせようとした。

スクロールしていくうちに、自分の本当の顔が見えないことに気づいた。確かに自撮り写真はたくさんあるのに、この男性はずっと顔を隠している。彼は有名人なのか?それともハンサムすぎるのか?それとも、ミステリアスな雰囲気を出したいだけなのか?

ちょっと待って、なぜ彼は好奇心があるのか?

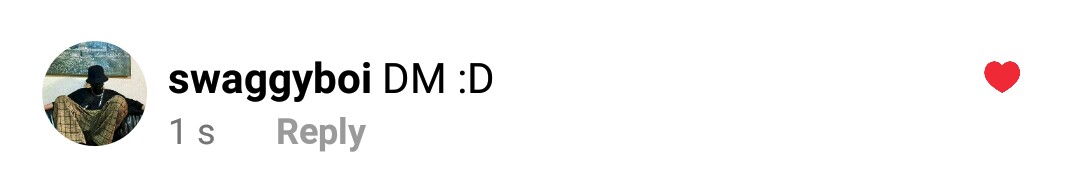

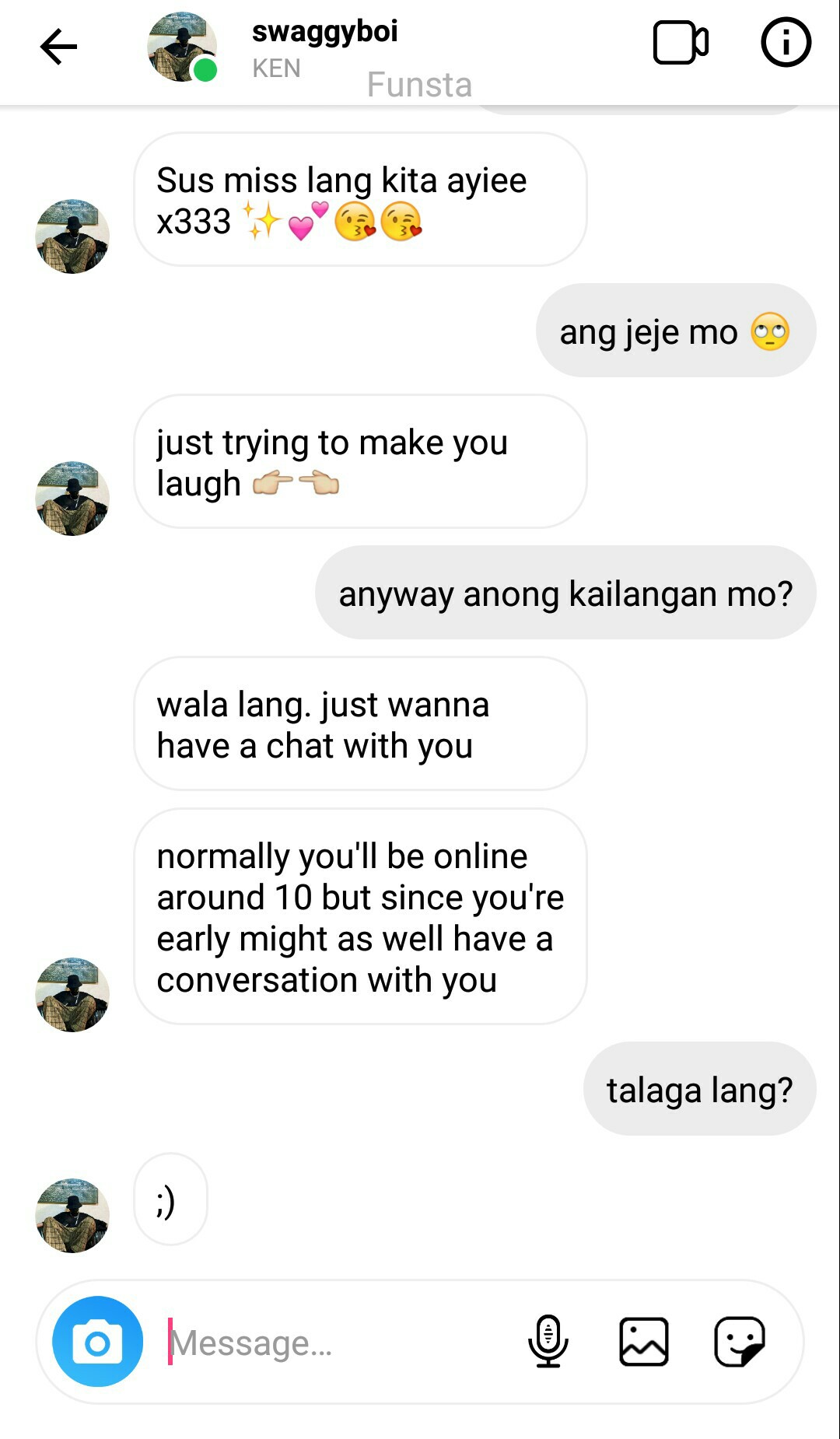

すると通知が鳴りました。

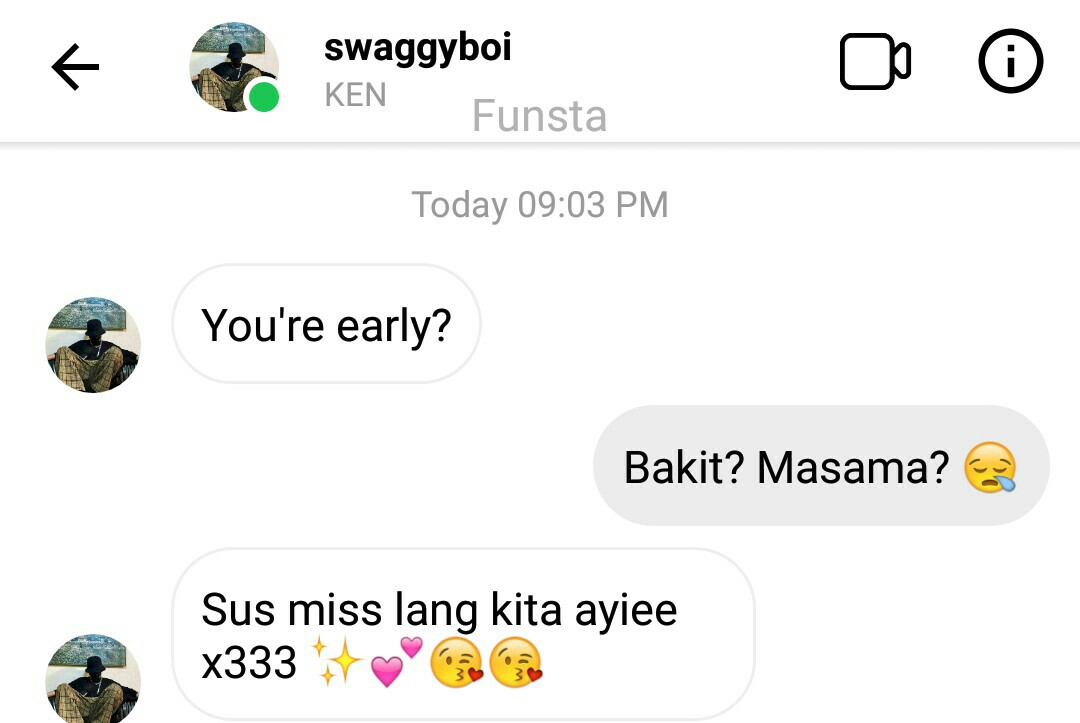

ジャスティンは彼の返事を見て目を回した。彼が生まれつきのジェジェモンなのか、それともわざとそうしているのか、彼にはわからない。

しかし彼はそれが好きなのです。

ジャスティンは落ち着こうとしながらイライラしてぶつぶつ言った。

「ケンは本当に口が達者だ」と彼は心の中でつぶやき、耳が赤くなった。

男は否定するが、ケンとはたとえ見知らぬ人同士でも会話を楽しんでいる。3年間も連絡を取り合っているのに、誰も本心を見せようとしなかった。もしかしたら、二人とも本心を見せるのが怖かったのかもしれない。まあ、ジャスティンはそう思っている。

そして彼はそれが最善だと考えています。

そうでしょうか?

彼は自分自身に嘘をついている。

彼は自分の会社が好きなのです。

たとえそれが事実上だとしても。

それから彼は深呼吸をして、キーボードを叩いて返事をしました。

そして彼らは一晩中続けました。