「ブックカフェだ!」

「入ろう」

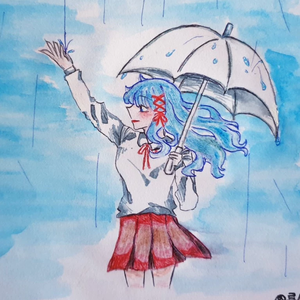

傘はしばらく精神版の鳥に心が水気を脱脱打ち傘傘に差し込む。私がやろうとしていました…

「本…好きじゃない、お兄さん?」

「好きだと思いますか」

「クック、そうだと思った。

うるさいだけではいけません。

兄にしたいことをしています。」

「うん、ラップメイキングもしなければならない」

彼女の手に導かれた所は、オレンジ色の回る積幕と本棚を越える音が聞こえる図書館だった。もちろん、北カフェラカフェがあったが。

「ロパアアアン…!」

「行って座っていますか?私が飲むのを買います」

「あ、もしかしてケジャンも買えますか?」

「レッドベルベットケーキ」

「わかった。行って待ってる」

「うん!」

「チョコラテホットと、アメリカのホットでください。

そして赤いベルベットのケーキもあります。」

「はい、13500ウォンです。」

「お兄ちゃん…!」

「えっ…私の兄の前で何をさせたのが一度しかなかったのに

私の好みはすぐに分かってしまった」

「気をつけて見るから」

「来る…女ときめかせるのに乗ってきたように? ちょっとときめいた」

「完全にツンデレーンだと思ったが、いや。

優しい部分があったんだ」

「なんだ…お兄ちゃん、なぜまた濡れてるの?傘を使ったじゃない!」

「うーん…そうだね」

「まさか…私傘よりかぶせてくれるってそんなの?」

「そんなことが見えるね。意識的にした行動ではない、絶対に!」

「ありがとう、お兄さん。思ったより優しい人でした、ウールのお兄さん」

「チョンハンが兄やシュア兄のようにはできなくて、絶対…」

「初めてよりすごく優しくなったじゃないか」

「私はこの家にすぐに適応することを望んでいましたか?

私はそう感じた」

「…お前すごい。楽な人が多いほど適応しやすいじゃない。だからそうだったんだ…生涯知らないことを願ったのに」

「私も最後まで知らないふりをしますか?

ただ話すことにしました。とても感謝しています。

おかげで適応本当にうまくできたと。

それは完全に兄のおかげだ」

「幸いだ、適応よくして。

しかし、私たちはこの話をやめましょう。すごくすごい… 」

「完全な赤ちゃんの味わいだ、梅雨」。

「赤ちゃんの口当たりがどこがどうで…!」

「かわいいから」

「かわいいじゃない…

私はウォン兄に姉の声を聞く人です… 」

「おぐ、そうだった?」

「うーん、この兄の突然なぜこんな感じ」

「ああ、本当。子猫のせいで買えない」

「ちょっとじゃない…!私の兄よりわずか2歳小さく、

身長も平均ですか?」

「私よりはるかに小さいじゃない」

「つけない…」

ポケットにあったフォンを取り出すと心も自然に本に視線を向けた。そして知らなかったが、私は彼女の姿から視線を離すことができなかった。じっとして本に集中する姿、本棚をめくる姿、少し目を刺す髪をめくる姿、一つ一つ見逃したくなかった。

それから頭を結ぶために本を覆って前を見た彼女と目が合うとぎこちなかったけど。

「私を見てたの?きれいで?」

「うん、きれいで」

「ハ…私またソルレルヌンデ。

こんな時はただ遊び心で答えてもいいのに…。 」

「代わりに本気なら、あなたがときめきじゃない」

「そう…長いしない」