窓から反射する月光以外には明かりのない四隅の部屋で、ケンは病院のベッドに一人横たわっていた。

彼は少しも動かなかった。脳が動かないように命令していたのだ。

疲れているからでしょうか?

残念ながら彼は自分がなぜ疲れているのかわかっていない。

でも、ちょっとおかしいですね。彼は一日中ベッドの上で動こうとしなかったのですが、疲れているのでしょうか?

彼がなぜ疲れているのかを考えるだけで、さらに疲れてしまいます。

それからケンは両腕を上げ、月が輝く右側の窓の近くに動かして手首にあるいくつかの傷を確認した。

新しいものもあれば、古いものもありました。

彼はなぜ自分に傷跡を残すのかわからなかった。もしかしたら、ストレスや不安を和らげるからだろうか?それとも、苦しみの中で生きるより、存在を失っている方がましだと思っているのだろうか?

鎖につながれて生きる。存在すべきではない感情を感じる。

無視できるのに、自ら問題を作り出す。

ケンはため息をつき、傷だらけの腕を胸に当て、心臓の鼓動を感じた。まだ生きていて、息をしているという証だ。自分がまだ生きているなんて信じられない。

今いる場所から目覚める前、彼はバスルームの隅に座っていたことを思い出した。裸の肌に冷たい床の感触を感じていた。

彼は薬瓶を胸に抱えていたことを思い出した。

男は考えながら、自分の心と戦っていた。

彼はそれをするべきではない。

彼はそうすべきではないと知っている。

しかし、彼は精神的に疲れている。まるで死が彼の魂を奪い去るのを待っているかのようだ。

それは彼を誘惑する。

自分を傷つけるだけでは十分ではなかったので、彼は苦しみを終わらせるために大量の薬を一度に飲みました。

それがどこから来たのかわからない苦しみ。

なぜ彼はそれを持っているのでしょう?彼は自分が知っている限りではうまく暮らしています。彼は幸せでした。

彼はいつこのような奇妙な感情を感じたのだろうか?それは悲しみと自己憐憫の感情だった。

最善を尽くして生きたいという思いから、地下で休んでいるとどんな未来が待っているのか自問するようになった。

その薬のおかげで生き延びることが、生きるべきだというサインなのかどうか、彼にはわからなかった。

彼は感謝すべきでしょうか?

したいのにできない。気分は良くならない。ますます重苦しい。

突然、ケンは右手の机から携帯電話の振動音を聞いた。携帯電話の横には、白と黄色の水仙が入った花瓶が置かれていた。ケンはそれが友人からの贈り物なのか、それとも病室に既に飾られていたものなのか分からなかった。そして、目が覚めると、その生花が美しく飾られていた。

ケンはゆっくりとベッドから起き上がり、携帯電話を取り出して確認した。画面から突然光が出て目が少し痛くなったが、すぐに慣れてパスワードを解読した。

気づいたらもう午後11時50分。本当に時間が経つのは早いものだ。

考えてみれば、ケンは夕食を食べていなかった。看護師に夕食を勧められたのに、気が進まないからと断ったのだ。でも、まだ食べていないことに気づき、胃がムカムカした。

ケンはため息をつき、空腹を無視して通知を確認した。

それは彼女の母親だ

ケンは返事をせず、他の通知が鳴り響かないように携帯電話の電源を切りました。

再び横になろうとしたとき、お腹が空いてゴロゴロ鳴ったので、ケンはイライラして悪態をついた。

男はお腹のためだと思い、力ずくでベッドから降りてスリッパを履こうとする。

彼はゆっくりとドアを開け、廊下を左から右へと確認した。患者も職員もいないことに気づき、一番近い自動販売機を探しに向かった。

ケンは廊下を一人で歩くことに慣れていた。大学時代、友達の前で騒がしくしていたことを覚えていたが、ある日、一人になりたいという気持ちが湧いてきた。

彼は今でも友達と付き合っていますが、彼らを拒絶して一人で大学を去ることもあります。

彼の突然の行動に誰も気づかなかった。毎日、彼に会った時の反応は、他の日と変わらない。

彼は苦い思いをした。

しかし彼はそれが彼らのせいではないことを知っています。

彼は自分がこんな風になっていることを責めた。

ケンは自動販売機を見て立ち止まった。中にはチップスや飲み物がいくつか並べられていた。ケンは目を走らせ、子供の頃からよく食べていたお気に入りのお菓子を見つけた。

しかし、突然、空腹を感じなくなった。

若者はその後も決して背を向けることなく歩き続けた。

×××

彼はなぜここに辿り着いたのか分からなかった。

ケンは気がつくと病院の屋上まで階段を上っていた。

彼は自分の心が何を企んでいるかを知っていた。悪魔たちがゆっくりと彼を追い散らしている。

まるで何トンもの重いダンベルを背負っているかのように、一歩一歩が重くなっていった。一歩一歩が痛かったが、彼は歩き続けた。

ケンはそれがどれだけのコストがかかるか知っていた。

しかし彼は疲れている。

彼はとても疲れている。

ケンはついに頂上に到達した。屋上から入るための唯一の扉が彼を止める

彼はしばらくそのドアの前に立っていた。

戦う価値があるかどうか考える。

しかし、彼は苦しみを終わらせるでしょう。

しかし、彼の友達はどうですか?家族はどうですか?

彼らは大丈夫でしょうか?

ケンはドアノブを見つめた。戸惑いと、これから進むべき道への期待が入り混じった表情だった。

彼はそうすべきでしょうか、それともそうすべきではないでしょうか?

さあ、やってみよう

友達は気にしない

あなたの両親は忙しすぎてあなたのことを心配する余裕がない

大丈夫、その後は何も感じないよ

悪魔たちが嘲笑した。妄想の笑い声が耳元で響いた。

彼は気分が悪くなり、恐怖に襲われました。

ついに男はぶつぶつと呟き、唇を噛んだ。足の力が抜けていくのを感じながら、蛙の姿勢で横になり、両手で髪をかき上げて落ち着こうとした。

そもそも彼はなぜここにいるのでしょうか?

「神様、どうか私にサインをください…お願いします」

彼は懇願し、泣き叫んだ。彼の心はすっかり混乱していた。彼は障害を負い、己の最も暗い衝動の奴隷となっていた。それを制御することができない。どれほどそれを終わらせたいと思っても。

彼はそれを終わらせたいのです。

ついにケンは泣き止んだ。しゃっくりは徐々に治まり、目にはまだ涙が浮かんでいた。そして、弱った足にもかかわらず、ケンは再び立ち上がろうとし、ドアノブを掴んだ。

彼は息を荒くしてゆっくりとそれを回し、経年によるきしみ音をたてながらそれを開けた。

大丈夫

ケンの後は何も感じないだろう

誰も知らないだろう

ごめんね、お母さん、お父さん

ベストを尽くした。でも、私は弱すぎる

私は私たちすぎる

外に出た瞬間、彼の思考は止まった。

星がきらめく暗く冷たい空の下、もう一人の男が柵の近くで無限の彼方を見つめている。

見知らぬ男はまるで自分の世界を作り出したかのように静まり返り、無数の星々をただ見つめていた。彼の目は畏敬の念に輝き、顎はわずかに楽しそうに垂れ下がっていた。

ケンは驚いた。

見知らぬ男は、きらめく星々のようだった。なぜこの男が、この男が見つめる星々よりも明るく輝いているのか、彼には分からなかった。

ケンは目的を忘れ、男に視線を釘付けにした。

二人とも静かだった。お互いの存在に気づいていなかった。

散り散りになった光塵を見つめる見知らぬ男と、月や星よりも美しいこの男を見つめるケン。

数分間がまるで何時間にも感じられるほど過ぎ、外国人の男はついに別の存在に気づき、ケンに注意を向けた。

それから二人は見つめ合った。

「えーと…」気まずい雰囲気になっていることに気づき、ケンは呟いた。

空想はついに現実となった。ケンは男の鋭い視線から目を逸らし、周囲に意識を集中しようと努める。

すると若い男は、後者も病院の制服を着ていることに気づいた。

彼も患者です。

「ここにどれくらいいるんですか?」

ケンは、年配の男性から聞こえてくる、どこか落ち着いた声に耳をぴくりと動かした。その声は、なぜかケンをリラックスさせ、とても穏やかで安心感を与えた。もっと聞きたかった。

ケンは答えた。「うーん、そうだね」

彼は後者が微笑むのを見た。チェシルの微笑みだ。

「タラガ?星を見に来たの?」

".... うん"

「わあ、いいな。一緒に星空観察できるね。こっちへおいで!」

見知らぬ男は微笑みながらケンに近づくように合図した。ケンは最初はためらっていたが、年配の男の目が輝き、唇が伸びて笑みを浮かべるのを見て、安心した。

彼は一歩近づいた。

二人は手すりに腕を預け、二人とも星空を見上げました。

ケンは顔に冷たい風が吹き付けるのを感じ、下を見下ろすと、彼らが高いところにいることに気づいた。下を見ているだけで目が回りそうだった。地面から何フィートくらいの高さだろうか?

ケンは、自分がここに来た理由を思い出す。

気分が急に変わり、恐怖を感じた。またしても自分の心が騙されて命を奪われたのだと悟ったのだ。もしまた感情に流されたらどうなるだろう?もしやるべきことを続けていたら?もし…

もし彼の隣にいたこの男性がここにいなかったらどうなるでしょうか?

作り話のような結論や予測が頭の中を駆け巡り、パニックで視界がぼやけてきた。

まるでとげとげした縄にしがみついているような気がした。大切なものを掴み、鋭い棘を掴むだけで、痛みを感じた。時々手を離したが、彼は気づいた。「何が起こるだろう?もし手放したら、周りの人たちにどんな未来が待ち受けているだろう?」と。だから彼は再び大切なものを掴んだ。そして、痛みが戻ってきた。

こんな気持ちは本当に耐え難い。彼はどんな選択をすべきだろうか?どんな道を歩めば、彼はもっと良い人間になれるのだろうか?

何を信じるべきか混乱し、頭が痛くなる。

「やあ?大丈夫?」

ケンは突然肩を叩かれるのを感じて我に返った。

すぐに、彼は落ち着くために大きくため息をつき、好奇心を持って振り返る隣の男を見た。

年配の男性は困惑して瞬きし、前者が大丈夫かどうかを確かめるために首を傾げただけだった。

「大丈夫ですか?」と彼は再度尋ねた。

「えっと…大丈夫…大丈夫。」前者はそう答え、気まずい雰囲気を消すために一生懸命笑った。

彼の戦術は成功したようで、年配の男は眉を上げて、再び星に注意を向けた。

ケンはため息をつき、これ以上自分を刺激しないように下を見ないように最善を尽くした。

彼は星空観察には興味がなかった。星空は美しいが、何時間も眺めていられるほどではないと若者は思った。

隣にいた年配の男性は、じっと見つめているうちに、様子が違ってきた。まるで、次の夜まで二度と会えないかのように、じっと見つめている。

二人はしばらく沈黙していたが、ケンはすぐに退屈し始めた。指を絡ませ、楽しませるようにいじり回していた。

戻った方がいいかもしれない。年配の男性は空を見つめることに夢中になっていたので、邪魔をしてしまうかもしれない。何も言わずに去るのは失礼すぎる。そんな印象を残したくないのだ。

それで彼はそこに留まりました。ケンもそこに留まり、星空観察をしてみることにしました。

彼が見たものは魅惑的で、まるで千もの光が自分のためだけにきらめいているようだった。こんな時間に空を見上げたことがなかったので、彼は驚いた。

彼は自分が別の次元にいると感じた。

明るい星もあれば、そうでない星もありました。大きく見える星もあれば、とても遠くに見える星もありました。

ケンは星々と共に浮かび、永遠にそこで休む自分を想像した。どれほど穏やかなことだろうか?

「あなたの好きな星座は何ですか?」

年配の男が尋ねた。

ケンは突然、隣の男の方を向いた。男は振り返らず、星との繋がりを失わなかった。

ケンは答えを考えようとした。占星術に興味がないので、このテーマについては何も知らない。しかも、隣にいる男性はまるで知り合いのような態度だ。突然の接近に、ケンはどう反応すればいいのか分からなかった。

「たぶん…オリオン?」ケンは自分が正しいかどうか確信が持てなかった。

「ふーん…ハンター?まあ、一番よく見かける物だからね。Di kita masisi, common din naman akin!」

年配の男性はうれしそうにくすくす笑い、ケンに空を見せて空を指差した。

「私の星座はふたご座です」

ああ、彼は双子座だ...ケンは思った。

ケンは後者が指している場所を見つけようとしましたが、星座がどのようなものか全くわからなかったので無駄に思えました。年上の男性はそれに気づき、説明しようとしました。

「ふたご座は最も明るい星の一つで、オリオン座の近くにあります。」

"本当に?"

年配の男性はうなずいて続けた。

「まずはオリオン座を見つけなければなりませんが、それはそれほど難しいことではありません」

ケンはオリオン座を探そうとしました。オリオン座の姿は知っていましたが、巨大な星々が彼に向かって輝き返してきたので、どこにあるのかわからなくなってしまいました。

「どう思う?」とケンが尋ねると、ケンはすぐに答えた。

「私たちは北半球に住んでいるので、南西の空に位置します。」

それから年上の男性は若い男を助けるための方向を示し、ケンはすぐに従いました。

「まずは砂時計型の星座を見つけましょう」

「ああ、見つけた!」

「さらに接続すると、腕と盾が見えるようになります」

ケンはついにそれを見つけると、満面の笑みを浮かべた。そしてすぐに頭を回して尋ねた。

「ふたご座はオリオン座の近くにあるって言ったよね?」

後者はうなずいてケンに微笑んだ。

「はい、オリオンから北東に行くとそこにあります。」

ケンはうなずき、その場所を見つけようとした。

「オリオン座で最も明るい二つの星がふたご座です。繋げると、二人の子供が手をつないでいるように見えます」

年上の男性は、具体的に説明しようとして、2つの星を指差し、若い男性の想像力が現実になるように空中で絵を描きました。

ケンはついにジェミニを目にし、魅了された。見知らぬ男が言った通り、二人はまさに手をつないだ子供のようだった。

「美しいでしょう?」見知らぬ男はくすくす笑った。

ケンはふたご座を見つめながら、承認するようにハミングした。

「星空観察が趣味ですか?」とケンが尋ねると、隣にいた男性がうなずいて答えるまで数分かかった。

「はい、この病院に来てからずっと。趣味になりました。」

「ここに長くいるんですか?」

ケンは彼が鼻歌を歌っているのを聞いた。「久しぶりだな。」

すると、後者はケンを見たので、若い男は内心息を呑んだ。

近づいてみると、見知らぬ男の目が喜びに輝いていることに気づいた。それとも、頭上に輝く星のせいだろうか?

「彼らが、私が毎日目覚めたい理由です」

それから年配の男は視線をケンに移し、再び星を見つめ始めた。

「気づいたんだ……世界はそんなに悪くない」

弟は答えることもせず、手すりを強く握りしめたまま、下を向いていた。

彼は自分の傷跡に気づき、ため息をつき、そっと傷跡に触れた。

「この美しい景色を見られるなんて、毎日起きる最高の理由じゃないですか?」と、後者は続ける。

ついにケンは答えた。何も考えずに。

「もし世界は悪くないのに、あなたが問題だとしたらどうする? あなたが世界は利己的だと思い込んでいる原因はあなたにある? 彼らにはまだこれらの星を見る権利があるの?」

ケンの言葉を聞いて、彼は目を見開いたが、すぐに表情を穏やかにし、微笑んだ。冷たい風を感じながら目を閉じ、答えた。

「自分のことをネガティブに考えていない人はいないでしょう? 誰もが心の中に悪魔を抱えています。そして、その悪魔への対処法は人それぞれです。」

ケンは一瞬、気まずくなった。何も考えずに、突然喋り出した。どうして知らない人にこんなことを言うんだ?変な人だと思われてるかもしれない。

若い男は年上の男を覗き込み、そよ風を感じてようやく目を開けた。

彼はさらに続けた。

「それでも、彼らにはこれらの星を見る権利がある。この世界の美しさを見つける権利がある。」

ケンは後者の答えを聞いて驚いたが、ため息をついて星を見上げ、まるで闇の海に手を伸ばすかのように傷だらけの腕を上げた。

「できないと思う。権利もないと思う」

彼は拳を握りしめ、呟いた。そして諦めたようにゆっくりと腕を下ろしたが、驚いたことに、突然手が彼の手首に触れ、空へと持ち上げた。

「悲しみを感じるのは構わない。でも、この世界は利己的なものばかりだと思っているからといって、この世界に住む権利がないなんて思わないで。あなたはただ、それを発見していないだけ。今まであなたが私と一緒にいてくれたこと、それが奇跡じゃない?今日、私たちが会えたこと、それが奇跡じゃない?美しいことじゃない?」

年配の男性は、ケンの傷跡がほとんど見える手首にゆっくりと手を下ろした。

見知らぬ人物が自分の傷に触れると、若い男は息を荒くした。

彼はどう感じるべきか分からず、傷跡を他人に触らせようともしなかった。それは彼の弱さ、脆さの表れだった。

彼は何と言うでしょうか?笑うでしょうか?同情するでしょうか?

いや、ケンはそんなこと望んでない。一番嫌なのは、自分が弱すぎるって思われること。あるいは、自分が弱いってことを受け入れられないのかもしれない。

見知らぬ男は傷跡に指を擦り付け続けた。数分後、ようやく指を離し、ケンの目を見つめた。

しかし、この年長者の目には非難の眼差しはなかった。

ついに彼は口を開いた。「ありがとう」

ケンは少し考えてから答えた。「は?」

「ありがとうと言いました」

「何のために?」

「強くなるため」

ケンは「強い」という言葉を聞いて黙ってしまった

彼は強いの?どうして?

「あ、私は…私は、私は…」

「戦ってくれてありがとう」年配の男は再び言った。

ケンの目から涙が溢れた。誰かに感謝されたのは初めてだった。彼は最初から、自分が弱いせいだ、自分のせいだと思っていた。

彼は初めて勇気を感じた。

「ありがとう……今日は一緒にいてくれて。」

ケンはついに崩れ落ちた。

そして彼は泣きました。激しく泣きました。

年上の男性は慰めるために彼を抱きしめた。

二人は抱き合い、静かな夜にケンの叫び声が響き渡った。

ケンは快適です。

「泣いても大丈夫だよ。大丈夫だよ…」弟のケンは弟の背中を軽く叩きながら、ケンの耳元で優しく囁いた。ケンはもっと泣きたくてたまらなかった。

ケンは自分の重い荷物が徐々に軽くなってきたのを感じた。

まだ残っていますが、今日は明るくなりました。

ケンは泣いて自分が情けないと思いましたが、「ありがとう」という言葉を聞いて自分が大切にされていると感じました。

彼は初めて自分が重要だと感じた。

泣きながら、年上の子がささやくのが聞こえた。

「今日は一緒にいてくれてありがとう。また一緒に星を見に行けたらいいな」

×××

「あなたの部屋は下の階ですか?」

ついにケンの部屋がある階に着くと、ケンは尋ねた。

年配の男性はうなずいた。「ああ。お会いできてよかったよ。」

後者は笑顔でケンに手を振って別れを告げた。

彼が立ち去ろうとしたとき、ケンが突然少し声を上げて彼に電話をかけた。

「ああサンダル!」

年上の男は頭を回してケンを見た。

「えっと、お名前は何ですか?」

ケンは今までその男性の名前を知らなかったことに気づき、尋ねる機会を作った。

後者はその質問にくすくす笑った。

「副副アジェロ」

ステル... まさに星のように...

ケンはその考えに顔を輝かせた。

「明日もまた会えるかな?」

後者はケンの質問に驚いたようだったが、それでも微笑んだ。

「頑張ります…」ステルは迷っているように頭を掻いた。しかし、ケンにとってはそれで十分な答えだった。

「今日はありがとう、ケン。また会えるならね」

ステルはもう一度微笑んで、ケンの答えを待つこともなく背を向けて立ち去った。

しかし、ケンはステルから自分の名前を聞いて、自分の立場に固執していると感じた。彼が知る限り、彼はまだ自分の名前を明かしていない。

彼は私を知っている?

しかし、ケンが最も気になったのは、ステルの笑顔が変わったことだ。

ちょっと悲しかったです。

ケンは首を振って自分の部屋に戻った。

彼が部屋に入ると、再び孤独な暗闇が彼を出迎えた。

彼はしばらく一人で立って、暗室の中をじっと見つめていた。

それから彼は、月光が部屋にたっぷり入るようカーテンを完全に開けることに決め、窓から覗いてみたが、屋上で見た星は見えないことに気づいてがっかりしたが、それでもそのままにしてベッドに座った。

彼は暗い夜を見つめた。

ケンは、ステルと出会った瞬間、そして見知らぬ人に自分の最も弱い部分を見せた瞬間を思い出した。

彼はそれを経験した後、めまいを感じた。

彼はあの見知らぬ男にまた会えるのを楽しみにしていた。彼の雰囲気は穏やかで、信頼できるものだった。彼は相手を批判したり、哀れんだりはしなかった。

ケンは何かを思い出したように、急に表情を変えた。何も言わず、頭を回し、机の上に置いてあった携帯電話に手を伸ばし、電源を入れた。

画面が点灯し、ケンは突然の光にびっくりしましたが、すぐに連絡先をチェックして、母親からの先ほどのメッセージを探しました。

彼はしばらくそれを見つめていた。

「神様、それはあなたが私に与えたサインだったのですか?」

ケンは上からぶつぶつと呟くような声で尋ねた。

ステル神のサインは続くのか?

でも、もし彼が失敗したら?最悪の状況になったら?

「それでも、彼らにはこれらの星を見る権利がある。この世界の美しさを見つける権利がある。」

ケンはその時、ステルが言ったことを思い出した。

彼が目を上げると、最初に目にしたのは、今でもどこから来たのかわからない水仙の花瓶だった。

黄色と白の花びらは彼に星を思い出させた。

彼はもう一度星を見たかった。

そして彼はそう答えました。

×××

回復から1週間後、ケンは退院の準備を整えました。あの夜以降、彼はステルに会うことはありませんでした。

彼は星空観察が大好きだったので、毎晩屋上で彼を探したが、そこにはいなかった。

もしかしたらもう退院したのかもしれない。それとも運命が彼らに再会することを望まなかったのだろうか?

しかし、ケンは彼を決して忘れないだろう。

「ケン坊や、準備はいいかい?」

「ああ、ちょっと待って…」ケンは最後の持ち物をバックパックに詰め込み、持ち上げて背負った。

家族は出発しようとしていたが、ケンは花瓶に枯れた水仙が置いてあるのに気づいた。

ケンは、なんとなくその花に同情したが、花が生きている間は一緒にいられてよかったと思った。

「ところでお母さん…これは誰が送ったの?」

ケンのお母さんは花瓶を見つめて、顎を押さえながら考えていました。

「わからない…もしかしたら病院の展示品なのかもしれない」

若い男は鼻歌を歌いながらうなずいて答えた。

二人はついに部屋を出て廊下へと歩いていった。

「準備ができたらいつでもラモス博士に会えるわよ。急ぐ必要はないわよ。」

「大丈夫。来週会えるよ」

ケンの母親はその後、ケンに彼について来させるのをやめた。

前者は困惑した様子で母親を見つめ、なぜ止まったのかと尋ねた。

「どうしたんだ?」と彼は尋ねた。

母親の目が和らぎ、ゆっくりと手を上げて息子の頭を撫でた。

「ごめんね、ケンジ…お父さんも私も気づいてあげるべきだった。でも、仕事に集中して、君のことはあまり気にしなくなったんだ」

彼女の手はケンの頬に移り、優しく握った。まるで母親が我が子を慈しむように、ケンはそれを喜んで受け入れた。母親の触れ合いに、彼は喉を鳴らした。

「大丈夫だよ、お母さん…誰のせいでもない。この暗い穴から抜け出すために、精一杯頑張ってるんだ。時間がかかるかもしれないけど」

ケンの母親は鼻をすすり、泣きそうになるのを必死にこらえた。息子の前で泣きたくなかった。せめてケンには強い自分を出したい。心配させたくなかった。息子の問題に気づかないだけで、ケンはもう十分だった。

「ケン、愛してるよ」

ケンも微笑み返した。

「私もママを愛してるよ」

感情的な話し合いの後、二人は病院への退出を続けました。外に出るとすぐに、ケンはインフォメーションセクションで二人の看護師がシフト勤務で忙しくしているのに気づきました。

それから彼は母親に外で待つように頼みました。

「ママ、マウナ・カナ。パパにすぐ行くって伝えて」

「なぜ?何か残したの?」

「わあ、ここを出る前にいくつか確認してきます。」

母親はうなずいた。「わかったわ、気をつけてね」

ケンはうなずき返し、母親が建物から出て行くのを待った。

母親の姿がどこにも見当たらなかったので、彼は急いでインフォメーションエリアにやって来ました。

「すみません、誰かの部屋番号を調べてもいいですか?」

看護師はすぐに彼に注意を向け、単調な声で尋ねました。

「患者さんとの関係はどのようなものですか?」

「友達」

「名前は?」

「ステルベスター・アジェロ」

「身分証明書と、この人物と関係があることを証明するものを見せていただけますか?」

ケンは少し恥ずかしそうに、少し立ち止まった。先週ステルに会ったばかりなのに、何をプレゼントすればいいんだろう?

「ああ、でも有効な身分証明書を持っているから大丈夫?」

看護師は首を横に振った。

「申し訳ございませんが、あなたが本当に患者様とご親族であるという証拠がなければ、お受けすることができません。」

ケンはがっかりして肩を落とした。

「なるほど、ありがとう」

「良い一日をお過ごしください。」

ケンは背を向けて病院を出ようとしたが、声が聞こえて立ち止まった。

「失礼します!」ケンは反射的に振り返り、誰に呼ばれたのか確認した。すると、インフォメーションから男性看護師が出てくるのが見えた。きっと、看護師の同僚だろう。

すると看護師が彼のそばに駆け寄ってきた。彼は困惑しながら尋ねた。

「何か問題でもございますか?」

ケンは自分より背の高い男の顔をじっと見つめた。その顔を見れば、この男が女性に魅力的であることは十分に伝わってきた。前髪が横に流れ、額が露わになっている。ケンは、その鋭い鼻にも気づいた。

「ステルを探していると聞いたが?」

ケンは驚いた。ステルを知っているのか?

「あー、彼を知ってるの?」

男性看護師はうなずいた。

「ジャスティン・パラ」と言って手を出して握手を求め、ケンは喜んでそれを受け入れた。

「ケン」彼は答えた。

「ステルは君の友達か?」ジャスティンは再び尋ねた。

ケンは何と答えていいか分からなかった。ステルを友達とみなすべきだろうか?でも、二人は一度会っただけで、今はもうどこにも姿を見せていない。

しかしケンはそれ以上の質問を避けるためにうなずいた。

「はい。彼がどこにいるか知っていますか?」

ジャスティンは黙り込んだ。どう返答していいのかわからないかのように、唇を噛んだ。

両親が待っているので、ケンは我慢の限界を感じ、再び彼を追い詰めるよう頼んだ。

「アサン・シ・ステル?もう退院したの?」

すると男性看護師はため息をつき、ゆっくりと口を開いて話し始めた。

「彼は死んだ」

×××

「ああ、ケン、どうしてそんなに時間がかかったの?」

車に乗り込むと、母親の声が聞こえた。車に座ると、運転席に座った父親がバックミラーを見ていた。

「何もないよ、ただ知り合いと話しただけ」

母親は理解したように「あぁ」と声を出した。父親も自分の番になり、尋ねた。

「先にご飯食べますか?お気に入りの場所に行きましょう」

「もちろん」ケンは答え、車は走り去った。

旅行中、家族はラジオの音と母親が絶え間なく語る物語を除いて静まり返っていた。

若者は車の窓に頭を乗せて外の景色を眺めた。

それから彼は目を閉じて、ジャスティンとの会話を思い出した。

「彼は死んだ。」

ケンの目が大きく見開かれた。

「死んだ?どういう意味だ?」

ケンは思わず口をあんぐり開けた。また耳がおかしくなったのだろうか?ジャスティンの話を聞き間違えたのだろうか?ステルはどうして死んだのだろうか?先週話したばかりなのに。

彼は今でもその笑顔を思い出すことができる。

「私は彼の担当看護師でした。彼は心臓腫瘍を患っており、私たちの病院によく通っていました。」

彼は病気だったのですか?

ケンは頭を抱え、今受け取った情報の衝撃を感じた。悲しみ、怒り、そして衝撃が入り混じった感情が彼の胸をよぎった。

その時、彼は別れる前のステルの最後の言葉を思い出しました。

「今日はありがとう、ケン。また会えるならね」

「できれば会いたいな…」彼は独り言を言った。

「彼に何が起こったんだ?どうして死んだんだ?」ケンが再び尋ねると、ジャスティンは彼を慰めるようにかすかに微笑んだ。

「手術は失敗しました。彼は先週心臓手術を受けるはずでした。しかし、彼は生き延びませんでした」

ケンはメデューサに石に変えられたように感じていた。自殺を免れさせてくれたあの人が死んでしまったなんて?どうして?

彼は再び彼と一緒に星空を眺めることはできなかった。

彼は自分の名前を言うことができなかった。

彼は別れを言うことができなかった。

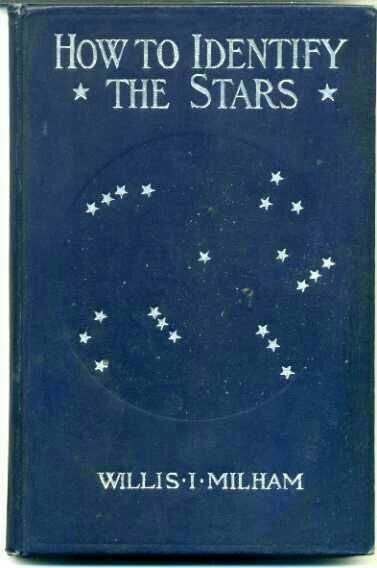

「手術前に、彼はこれをケンという人に渡すように私に頼みました」

ケンはジャスティンが本を持っていることに初めて気づきました。看護師はそれを彼に見せました。

星の見分け方。

ケンはゆっくりとそれを掴み、ステルの本の古さを感じ取った。星に関する彼の知識は、この書物から得たのだろうか?

それから彼はそれを開いてみました、そしてそれは確かに星座と星に関する情報の本でした。

何ページかには走り書きされたメモがあり、ケンはそれを見て微笑んだ。

筆跡だけで、ステルの人柄がもうわかる。温かくて、感謝の気持ちがこもっている。光栄に思った。一度しか会ったことがないのに、彼は最後の息をひきとるまで彼のことを覚えていた。

手が震え始めたので、落ち着くためにケンは胸に本を抱きしめて息を吸い込んだ。

「ありがとう、ステル…ありがとう…」彼は心の中で思った。

「最初はケンが誰なのか分からなかったんです。でも、ステルの注意を引いた患者が一人いたことを思い出しました。」

ケンは困惑して額を寄せながら顔を上げた。

"何?"

ジャスティンはくすくす笑いながら、会話を避けるために手を振った。

「気にしないで。それはまた別の話だ」

ケンはうなずいて答え、もう一度本を見る機会を作った。

「ステル、安らかに眠ってください。」

彼は呟いて微笑んだ。目に涙が浮かんでいることに気づいていなかった。

彼は彼を個人的には知らないかもしれないが、決して忘れないだろう。

ケンは目を開け、バッグの中の本を取り出した。まず表紙を触って感触を確かめ、満足するとページを一枚ずつめくっていった。

ページをめくっていくと、あるページにしおりが付けられているのに気づいた。そのページを開くと、黄色い水仙の花がしおりとして使われていることに気づいた。彼の病室にある花と同じように、しおれていて、もしかしたらもう何週間も使われているのかもしれない。

彼はそのページの内容をチェックし、それがステルのお気に入りの話題であることに気づいた。

ふたご座。

ケンは微笑んでくすくす笑った。

「ケン?なんで笑ってるの?何かおかしいことでもあるの?」

ケンの父親は、バックミラー越しに静かに笑っている息子に気づき、突然尋ねた。

ケンの母親も息子の方向を向いて確認した。

「何か問題でも?」と母親が尋ねると、ケンは震えながら答えた。

「いや、何もないんです。ただ…新しい趣味を見つけたような気がします」

「趣味?」両親が尋ね、ケンはページを見ながら頷いた。その時、暗い空の下でキラキラと輝くステルの瞳を思い出した。弱気になった時に、彼の声が慰めてくれた。

「時間があったら星空観察に行きませんか?」