Ⓒ 2022 セーラー All Rights Reserved.

このフラグメントには悪口が含まれています。ご不便な場合は、お越しください。

本断片は作家時点で連載となります。

(短いトークビンはもともと連載していたかのようにユンジの時点に流れます。)

「ミン・ユンジ。本当に家に帰らないでここで寝ようか?」

「はい。暖房、冷房になって、服も厚いことがあるのに何か心配があります」

「ユンジよ、いくらそのユンギと戦ってもこれじゃないんじゃないか。」

「あの鳥..いや、その兄が・・・、わかりません。ここで一日過ごします」

ツヤの顔を見る恐れたユンジは、射撃訓練場で一日を宿泊することにした。それも一人で。 17歳の女子学生にはあまりにも危険なことであり、学校射撃訓練場の中には必ず一人はコーチがなければならないというルールがある。ユンジを教えるコーチ様も家に帰らなければならないのに、ユンジがジョーロしてカッティングギニってどうすることができるだろうか。ユンジがこの訓練場の中だけでかなり長い生活をしているので、心配はないだろうが心配になった。もし置いていくと、大変なことが起きたとき誰も助けができないほどの防音壁と、厚い鉄門なので。何とかユンジを返さなければならないという使命感のあるコーチ様だ。

「ミン・ユンジ、ここのコーチがなければ入ることができないところだ。

「わかりました、よくわかります。しかし、それはなぜですか?私の顔を見たくありませんか?」

「ただ君がごめんなさい!と終わり。何をそんなに苦しむのか、また・・・」

「コーチ様はなんと簡単に謝罪ができますか? 迷惑で本物。

「ああ押さないで、ミン・ユンジ。どこでコーチ様を押して?」

かなり力がかかったのか、コーチ様の背中をずっと押し上げて訓練場の前の扉まで押してしまうユンジだ。コーチ様はあなたが行かないと自分も行かないと言い、その場で子供のように地面に座り、ユンジを幻想する奴だった。 「お兄さんと会えばまたぎこちなくて苦しくて死ぬんですか?あの死ぬように見たい、コーチ様?」 ユンジも苦しい。もっと悩まされる嫌いだが、そうだと顔見たまた嫌い。コーチ様とユンジはお互いに乾いた洗水をしてため息を吐き出すだけだ。

「ツヤに電話して迎えに来ると言うからそう知ってください。」

「?コーチ様狂ったんですよね?

「そうしてこそ無理にでも君が行く。私も家に少し行こう」

「そう。コーチ様疲れなさい。家に帰ってみよう、ミン・ユンジ」

その遠くから馴染みのあるシルエットと口にはキャンディーを噛みながらユンジを連れてきたツヤが見えた。ユンジは兄がどのように知ってきたのか、ありがとうございました。不気味になぜ来たのかと。ユンギは彼女の言葉にただママが連れてくるとXラルと言ってそうだと印象を浮かべた。コーチ様はそんな兄妹の冷戦の間に抱きしめてどうするかわからなかったし。ちょっと眠りに落ちたときに、コーチさんは自分はこれだけ行ってみようと起きて車に乗って先に出発され、ツヤとユンだけがその場にとどまっていた。

「・・・私は家に行かない、だよ。ただ行く」

「お母さんが心配していると。耳が分からないのか?」

「ちょうど友達の家で寝ると言ったのか。なぜこんなに生Xラルなの?」

「お前は危険だからこんなことじゃない。頑固な作作を吸ってただ来る。」

「・・・X発奴。誰に行きたくないから、行っていないか」

「あなたは何と言ったのですか。X足奴?」

ツヤの一部屋に「あ、いや……」冷戦がほぼ全部終わる様子だったが、それではお互いを緩めていた。艶が今日学校どうだったのか尋ねれば、ユンジはなぜあなたが私の生活に干渉なのかと表してはトゥクトゥク通りする姿を見せた。兄妹だけにお互いをよく知るだろう。私たち二人とも謝罪をしたくても自尊心のためにしないということ。

🖤

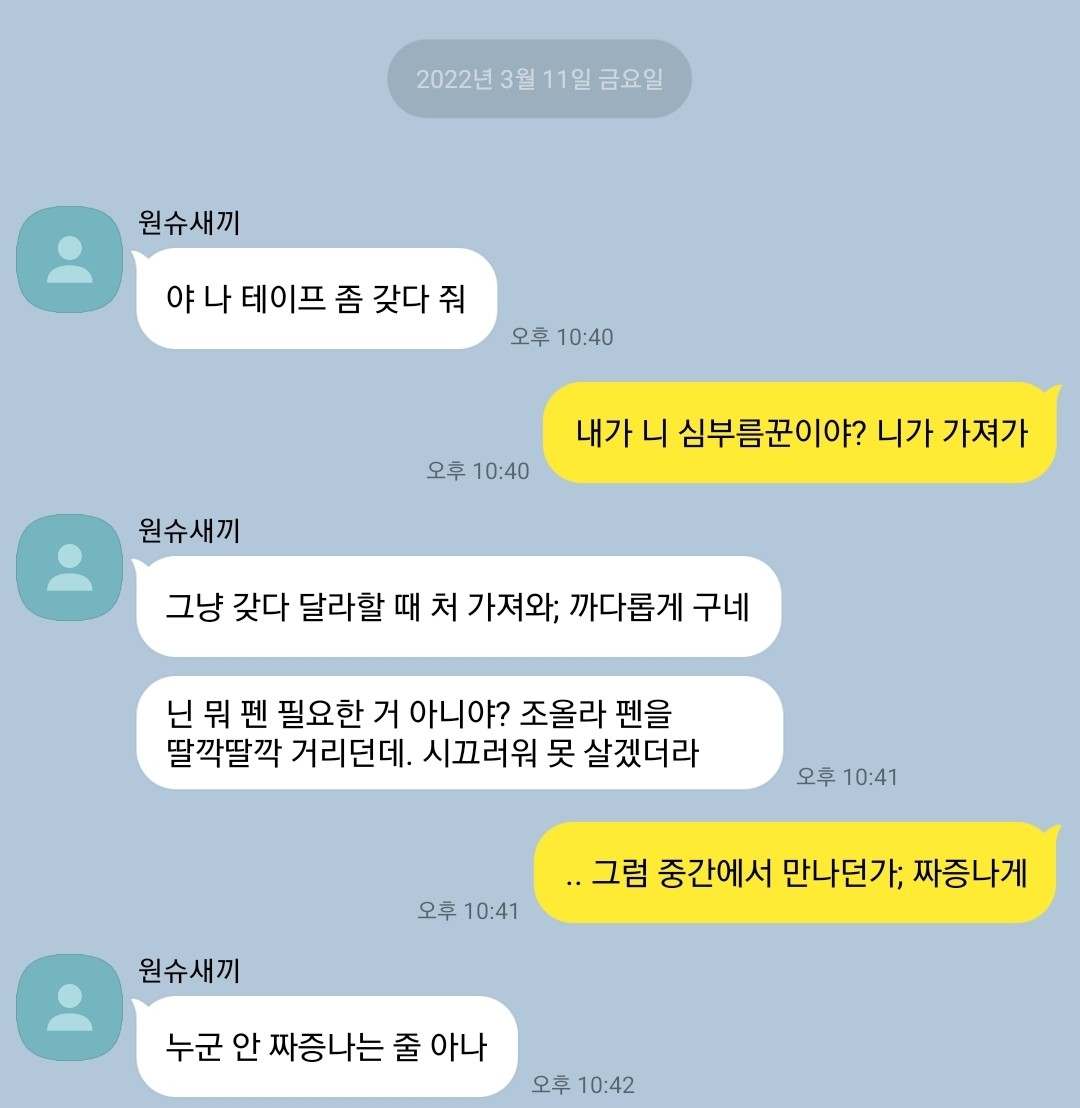

家に着くとすぐ、それぞれの部屋でドアを強く閉めて入る彼らだ。それと共にまた姉妹らしく一心同体で「風が閉まったのよ」としながら再び扉をそっと宮閉める。そしてユンジは疲れなかったか、バッグを開いて数学問題集を取り出して机の上にクダンタン上げた。ツヤまた、ユンジのように机の上に座って勉強をしていた。そう30分に流れたか。最も静かで、最も波が沈黙した時である各自の勉強時間で、また遭遇することが生じた。艶はペンが、艶はテープが必要だった。まあここまで大丈夫だった。だが問題はお互い必要なものが、お互いの部屋の中にあるということ。ツヤが必要とするテープはツヤ部屋に、ツヤが必要とするペンはツヤ部屋にあったものである。いっぱい入ってから何とも言えなくて..声を出してこんなトークが来た。

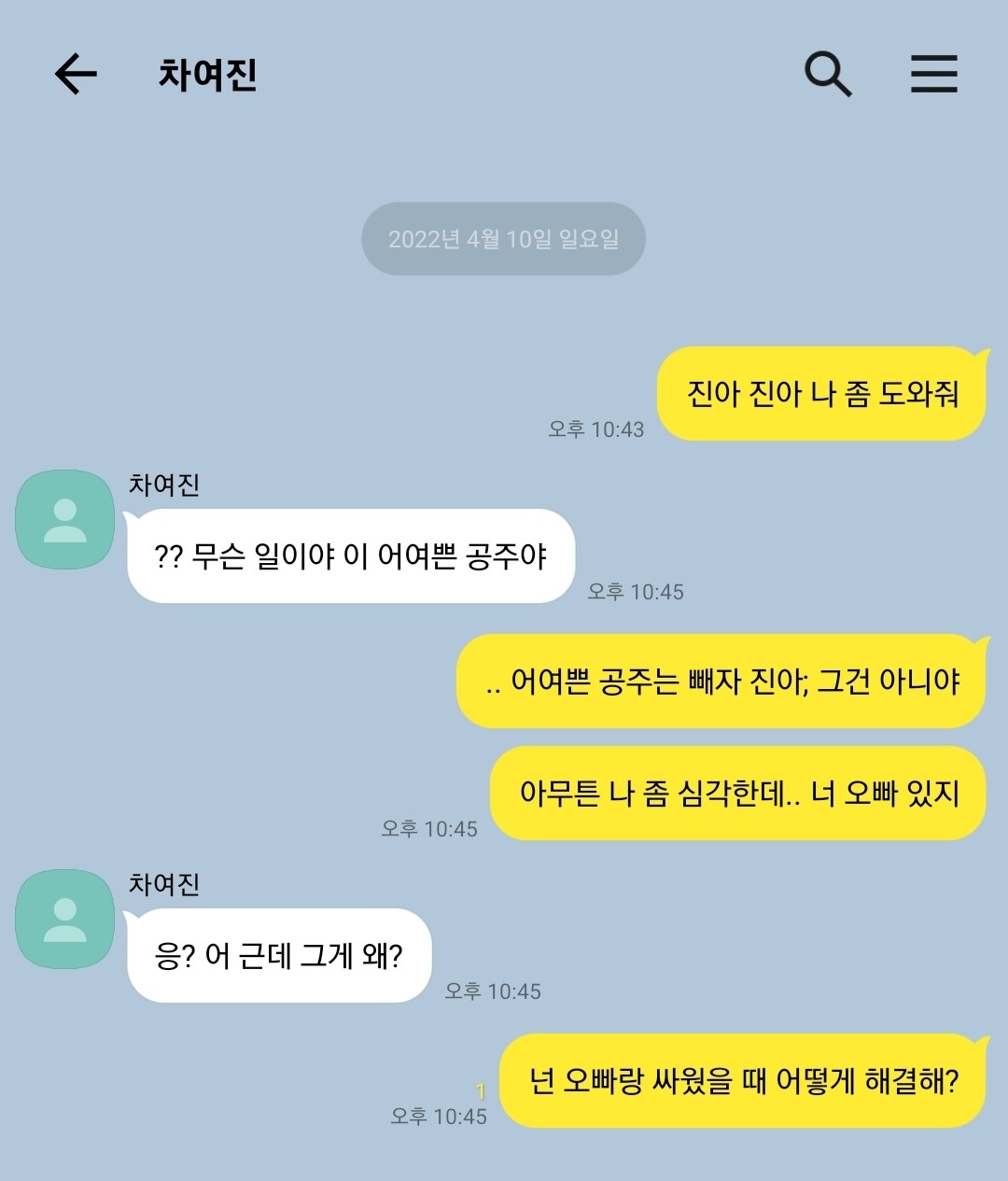

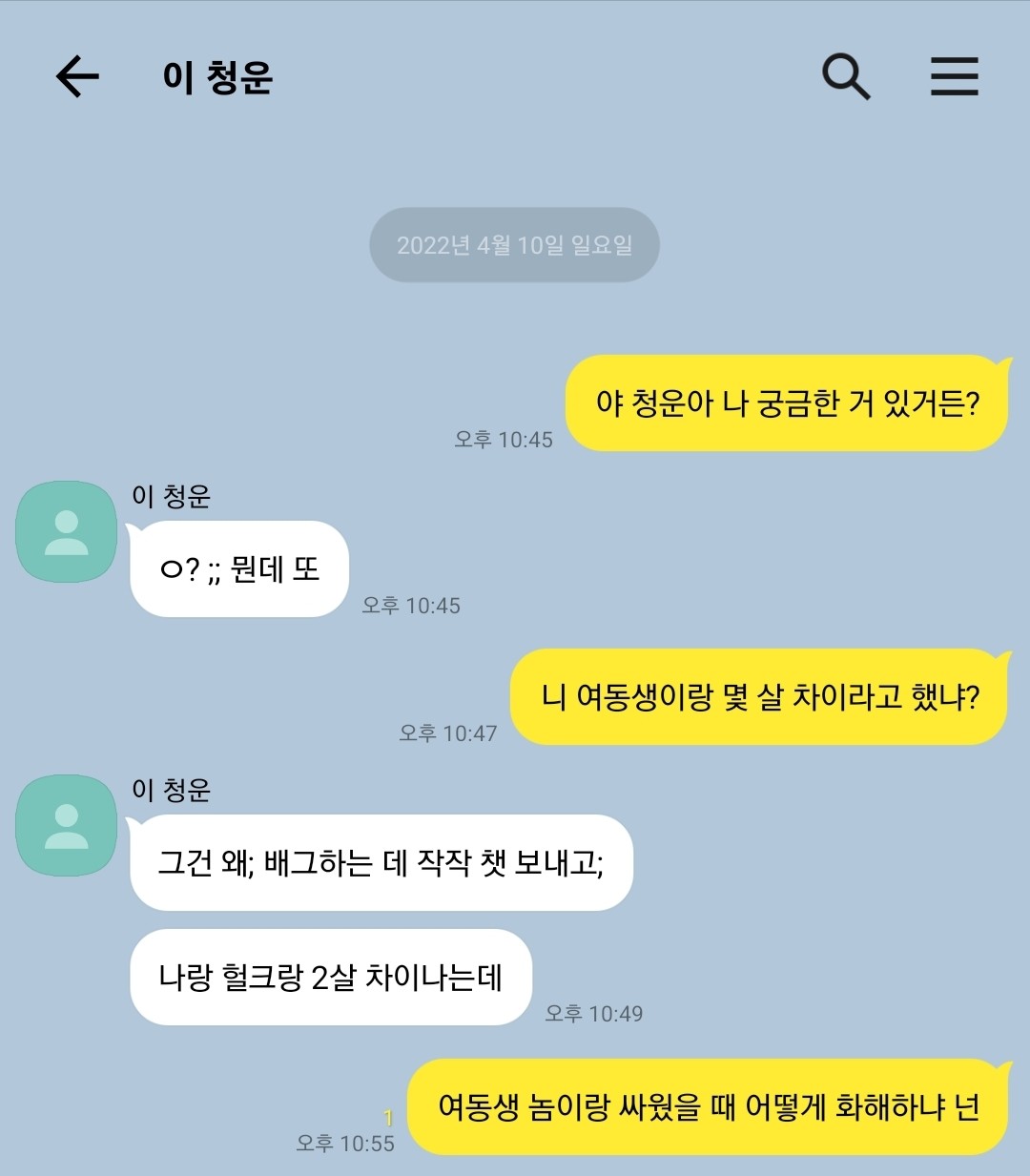

ダルカック - 。二つの扉が開いた音が聞こえ、輪地と艶の部屋の間に存在する中間壁で秘密ではないが、誰よりも密かにお互いが必要なものをやり取りして取引を終了した。息が詰まるほどの瞬間だった。そして再び勉強を始めたが、ツヤとユンジの両方ともフォンに触れて深刻な表情を浮かべ、兄妹らしくどうやって習慣も同じか、爪も開いていた。

〜

-