ホグワーツ魔法魔術学校。

人混みに紛れながら、ゆっくりとくるくると回りながら周囲の景色に溶け込んでいく。ほんの数日前までは、ごく普通の生活を送っていた。家族や友人と過ごし、何もかもが普通だった。ところが、ある手紙を受け取るまでは。その手紙は私の人生を変えた。

今、私は明るく照らされた広い廊下を歩いている。壁には絵がびっしりと飾られている。動く絵だ。中には、手を振って新参者を観察する人々の絵もある。私はただ口を開けて彼らを見つめる。手を振り返す気もない。

「生徒の皆さん、よく聞きなさい!」 先導者が全員の注意を引いた。私は珍しく絵画を見るのをやめ、正面を向いた。すると、私たちは今、巨大なダークブラウンの扉の前に立っていることに気づいた。

「私は魔法省です。このドアの向こうはランチルームです。でも、ここは重要な会議や行事も行う場所です。今日は特別な日です。皆さんはこの学校の一員になるのですから」と彼は言った。彼がドアを開けると、私は再び畏敬の念に口をあんぐり開けた。

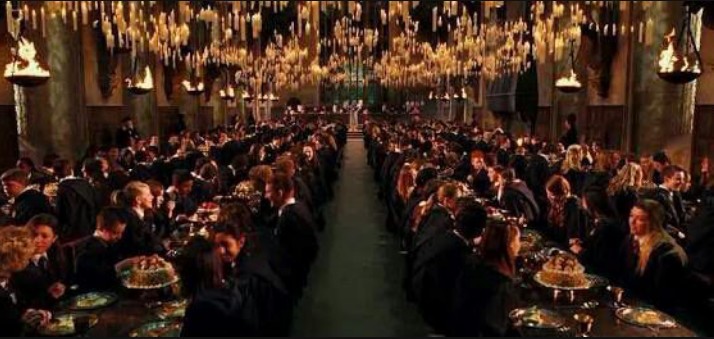

ドアをくぐると、大きくて美しい部屋が広がっていた。9つの長いテーブルが置けるほどだ。天井を見上げると、たくさんのキャンドルが浮かんでいて、部屋を明るく照らしている。もう何度目か、腕をつねってみた。夢を見ているのかどうか、もう一度確かめる。

机に座っている多くの生徒が新入生をじっと見つめている。興奮した表情の生徒もいれば、よくわからない表情の生徒もいる。私は人目を気にして、緊張している。

魔法省の職員が私たちを前に案内した。到着すると、彼は振り返って私たちに話しかけた。「まずは組分け帽子で寮の振り分けをします。寮長たちにも案内してもらい、決定を手伝ってもらいます。名前を呼んだら、前に出てください。リッチ・ニコル」

一人の少女が前に出てきた。彼女は私より小柄で背が低い。彼女が通り過ぎる時、彼女の目に緊張が浮かんでいた。おそらくそれは私自身の姿を映し出しているのだろう。

彼女は座り、組分け帽子を頭にかぶせられました。彼女は私たちの後ろの何かを見ていました。でも、私は彼女に夢中で、振り返って見ることができませんでした。しばらくして、組分け帽子が「スリザリン!」と告げました。

彼女がスリザリンのテーブルへ降りていくと、彼女の目に安堵の色が浮かんだ。スリザリンのテーブルからは生徒たちの歓声が聞こえた。

「オードリー」目が飛び出しそうになった。いつか呼ばれるだろうとは思っていたけど、こんなに早く呼ばれるとは思っていなかった。

ゆっくりと前に進む。他の生徒たちが熱心に私を観察している。座ると、組分け帽子が置かれていた。その時、リッチが何を見ているのかに気づいた。

9人の美しい少女たちが立っていた。それぞれがそれぞれの寮のローブをまとい、テーブルの脇に立っていた。私は彼女たちを一人ずつ見てみた。そして最後に一人の少女が私の目を引いた。

他の子たちとは違って、髪が短い。背が高くて色白だ。組分け帽子が何か言っていたけど、聞こえなかった。少し歪んだ笑顔をしている。脚が長くて、白い歯が美しい。眼鏡の下から、彼女の美しい瞳が見える。可愛い鼻が…。

誰かが肩を叩いて、現実に引き戻されました。振り返って、誰が肩を叩いたのか確認してみると、魔法省の人でした。急に恥ずかしくなって、急いでステージから降りました。しかし、彼は私をテーブルまで案内してくれました。私は彼にお礼を言い、テーブルに向かって歩いていくと、生徒たちが歓声を上げているのが見えました。

テーブルに着くと、最初に挨拶をしてくれたのは校長先生だった。「こんにちは、オードリー!私はヴェロニカです。ホグワーツ防衛寮へようこそ!もう、いい友達になれそうな予感がします!」と彼女は言った。彼女の目には興奮が見て取れた。

「こんにちは!初めまして。歓迎してくれてありがとう!もちろんです!」と私は元気よく返事をしました。

他の人たちも私に挨拶をしてくれました。

「ようこそ、ジャスティンです!」

「こんにちは、オルレイスです!」

「こんにちは。私の名前はナズです。初めまして。」

彼らは言いました。「もうここにいるのが大好きだった。ハウスメイトたちはとてもいい人たち。一人一人と知り合うのが待ちきれなかった」

誰かが私の肩に手を置いた。振り返ると、寮長の姿が見えた。今日で三度目の畏敬の念に打たれた。彼女を間近で見ることができ、彼女の顔がはっきりと見えるようになった。彼女の魅惑的な瞳は…

「ねえ」と彼女が声をかけた。現実に引き戻された。ああ、またやってしまった。彼女の頬が赤くなった。きっと恥ずかしかったのだろう。私は思わずうつむき、目を合わせることができなかった。

「私の名前はジョンヨンです。ホグワーツ防衛寮へようこそ」と彼女は再び話し始めた。

「ありがとう。お会いできて嬉しいです」私は、彼女の美しい顔をもう一度見たいという衝動を抑えながら言った。彼女と私自身に、また恥をかかせたくなかった。

私は彼女が微笑んでいるのを傍らで見て、彼女が他の生徒のところへ行ったのを見た。

「心配しないで」と隣にいたヴェロニカが言った。「私も経験があるわ。慣れるなんて無理よ、信じて」と彼女は笑いながら言った。

そうならない気がする。