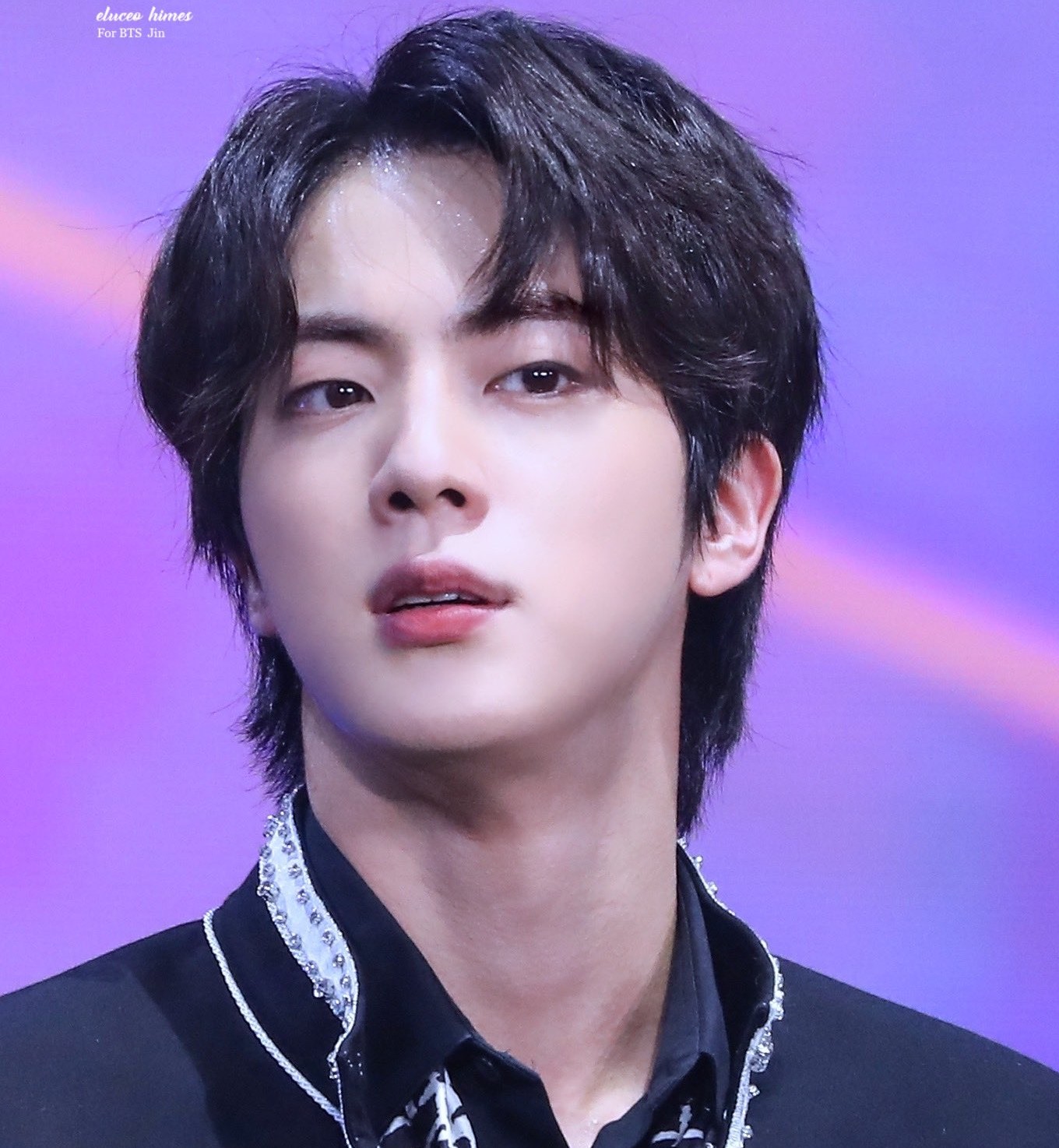

暴君の純情

©2020家主。 All right Reserved.

「お嬢様、カジュ様が夕食に出てきて・・・」

「あ、いつまで行けばいいですか?」

「今準備する必要があります」

「はい・・・・・・」

ヨジュがこの邸宅に入って以来、ソクジンはしばしばヨジュを夕食に招待した。形式的な挨拶でさえもしないで、夕食を一緒に食べた。

-

食器とボウルが摩擦され、私は音が赤裸々に聞こえる積極的な食事席。ここでのんびりとした態度を持つ人をあえて挙げればソクジンだった。ささやかな音にもかかわらず体を浮かべるヨジュに比べて平然と天然徳な石津はこの空間で最もゆとりのある人であると同時に緊張をしなかった唯一の人だった。

「········。」

「········。」

積幕は終わるつもりはなかった。

そしてついに、

ソクジンの口が開かれた。

「ここでの生活はどうか」

「あ、いい、いい」

「はい」

だがそれもしばらく、再びこの大きな食堂は積幕で満たされた。一方、雇用者は「冷たい家主は安否ですか?」という考えだけだった。

「枝」

「はい」

「········。」

ソクジンは自分の秘書を連れてレストランから出た。

彼らの第二会話だった。

食事を次に石津は家に入ってこなかった。まるで安否一つ聞いたと恥ずかしくて隠れてしまった人のように。

「家主がお嬢様が良くなったのは明らかです!」

「そういうのか・・・」

雇用者はみんなそのように口をそろえて言っていたが、女主義の考えは違った。人間である私をオオカミがか。でも、骨格深く、お金が多い、良いオオカミですか?言葉にならなかった。キム・ソクジンのどこが残念。

そしてその考えは現実だった。

「いくら残ったのか」

「おそらく2日ももっと家に帰れないようです」

「わかりました」

_

グラデューマンが近づいています。安否挨拶も伝えて…。

感情線も入れたいのですが、どうすればいいですか...