世界に2つの分類の人々が存在します。めちゃくちゃ内向的、めちゃくちゃ外向的、またはぴったりです。しかし、その二人がおなかを分けて出てきたなら、二人はおそらくお互いに頼るでしょう。

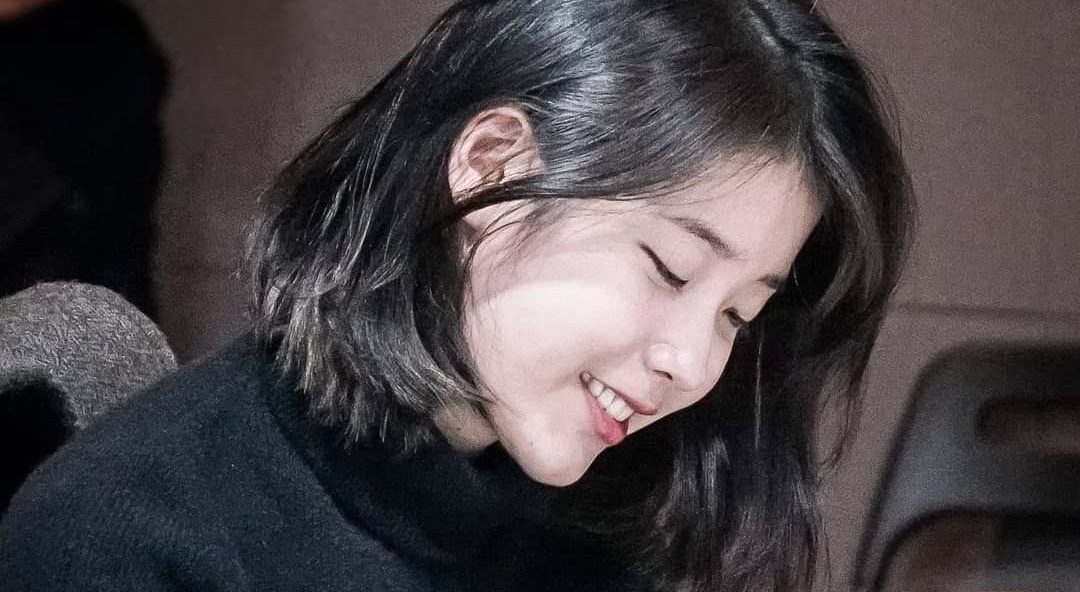

「さて、次のキム・ヨジュが読んでください」

「内向きの血が湧き上がったら、メンデラがあなたを訪ねて真実のキスを伝えるだろう。

国語時間は私が一番好きではない時間です。サーフだけで国語指紋を読んでコミュニケーションしなければならない授業は私のように静かな人には全く合わない授業だ。

「2人宿題を出そうとするのに私たちのクラスが奇数だから1人は一人になるようだ。誰が一人でやる?」

誰かが手を点滅させ、私に指先を向けると私の名前を叫んだ。他の人は笑ったし、私は瞳だけを転がした。

「キム・ヨジュ。

私がこの学校で生き残る方法はどんな不利な状況です

来てもただ向き合うのだ。避けずにただ当たっているのが騒々しくならない。

私キム・ヨジュの生存戦略

「目に遭ったら敗北」

絶対廊下を通る時、他の誰とも目に遭わない。たとえ話すべき状況であっても、

目は決して遭遇しない。目に遭うと負ける。

「キム・ヨジュ、人が話すと目を見なければならないの?」

「詩X ダメか?」

「言えば存在認証」

私が口を開けると私の存在を認証してしまう。できるだけ静かに過ごすのが最も簡単でありながら難しい問題だ。

「さっきの発表はうまく言ったけど、なぜ何度も私の言葉に答えをしないの?

「…」

内向人はメンデラが訪れて真実のキスを伝えてくれたが、私のメンデラ王子はどこにいるのか、メンデラは救いの存在ではない。私が困難に直面したときに私を救ってくれる王子ではなく、私を私のまま理解してくれる人だ。

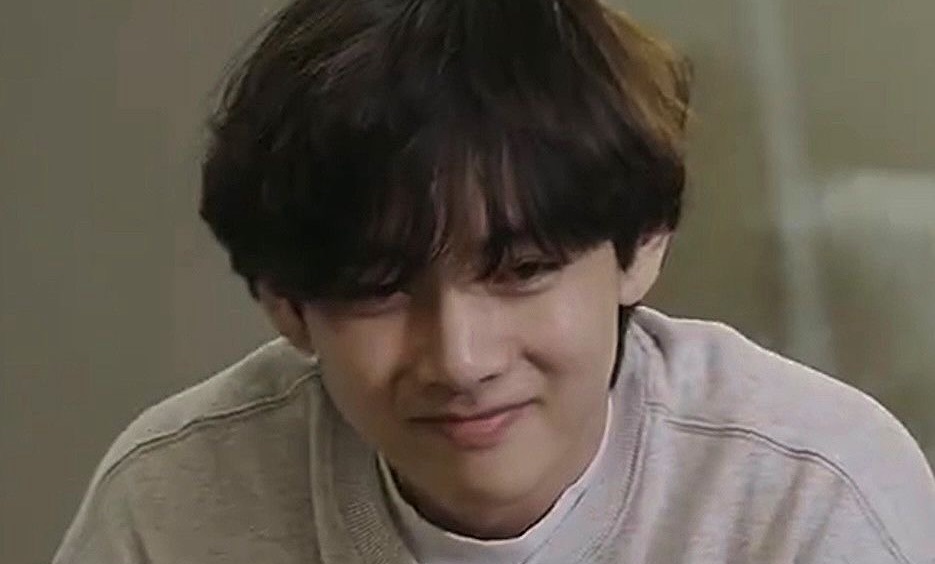

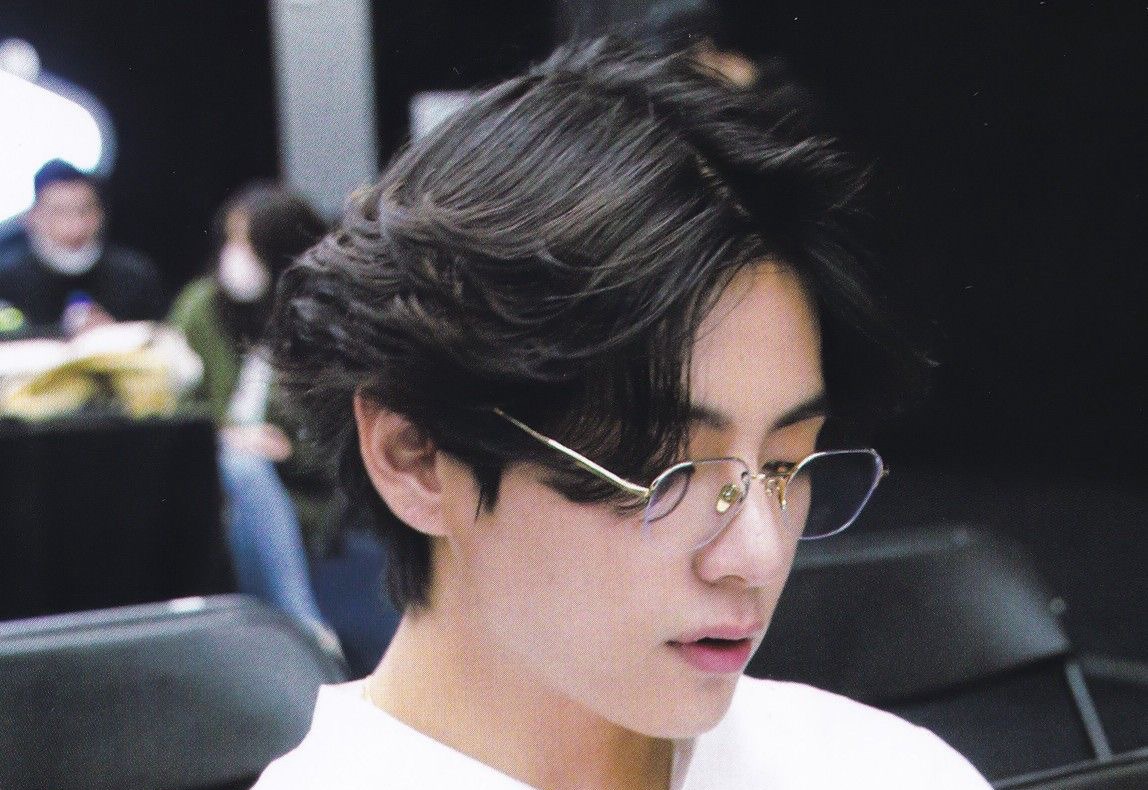

担任が入り、教託の前で門の側を眺めた。扉が開かれたら、とんでもなくできた男の子がバッグを揃えて慎重に入って、担任の横に頭を傷つけて立った。

「今日は転校生が来た。自己紹介して空席に入って座れ」

「よろしくお願いします。私はキム・ソクジンです」

ソクジンはあちこち空席を訪れ、窓際の端に座っていた私と目が合った。空席と言っても私の隣の席しか

なかったので、私はすぐに目を避けて窓辺を眺めた。

「こんにちは、私はここに座ってもいいですか?」

いつ穏やかな彼の顔は私のすぐ前に現れていた。とてもびっくりしたが、目だけがぐっと転がり、首だけが軽くうなずいた。綺麗な顔に巧妙な鼻、サラのような唇がどんどん私の目に描かれた。横をすっきり見ながら彼を意識した。

「私の授業は国語の時間だったようです」

「…」

「メンデラ王子だ…真の不思議だ。

「…」

とはいえ、10分を同じテーマで立ち去ったようだ。私はまだ口を開けていないが、彼は一様に私の隣でささやくだけだった。今後何が私の学校生活を変えるのか危険要因が生じて心配だったが、なぜかわからないときめきが彼を意識させただけだった。

。

。

。

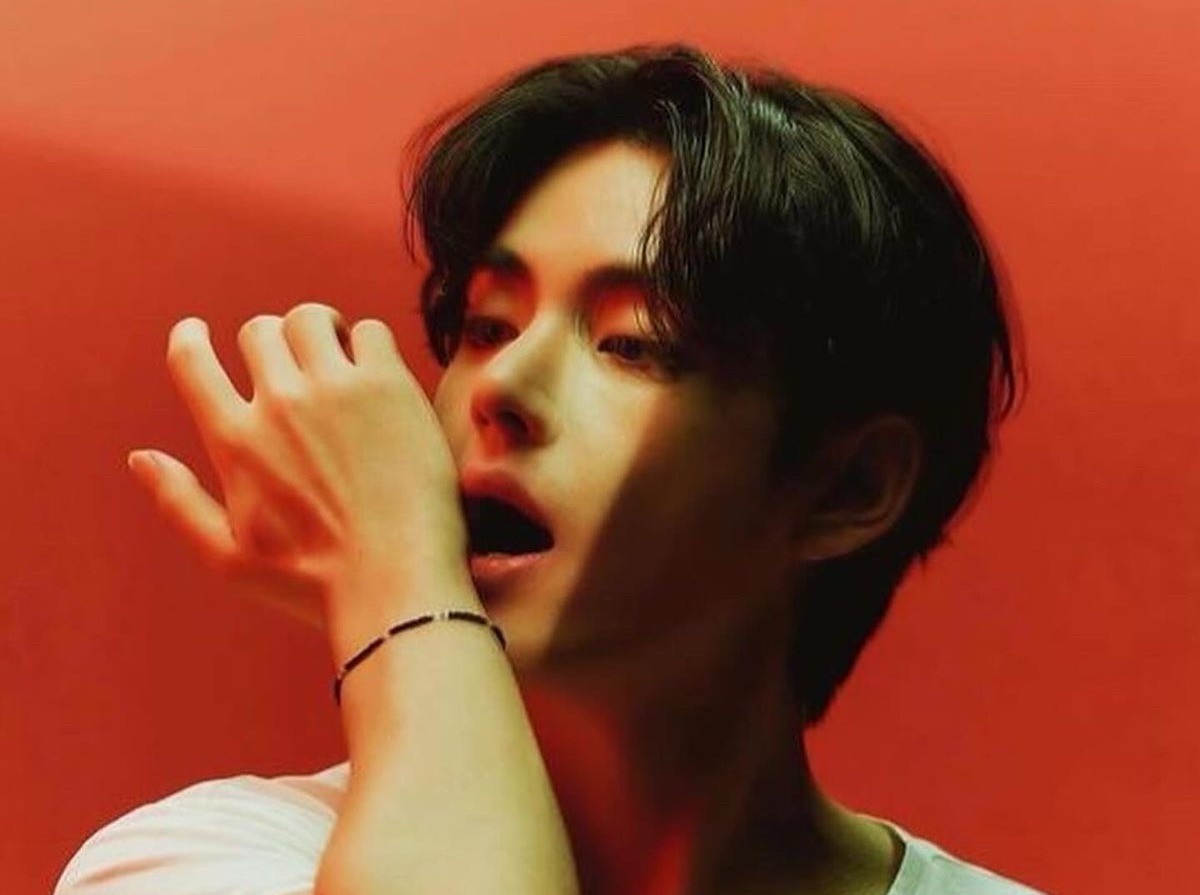

テヒョンの視点

「だから二人があの子になったのが昨日あった国通事件というのか? 班長君は行ってみて。」

「はい、さようなら」

事件の発端は単純だった。あの新しいXが私を煽るようにする、我慢しても貪欲な船を飛ばす、問題児画像+1

「担任しましたか?まず、私の手が飛んでいったのはその子ですから?」

「あなたはうまくいきます。最初に殴られたのでしょうか?一体いつ鉄を聞こうとしますか?」

昨日あった事件は班長の机の上で犬刈り取りで終わったが、今日の事件は登校後に起こった。クラスは自分の 机で変な匂いがすると私が座っていた机を蹴り、私の朝寝を不快にした。

コック

「ヤシX昨日ちゃんと拭いた?

「お前のXはきっと昨日アガリしろと言ったのに」

パック

今日私の不快指数が一つ上がった。私の学校生活では、姉のように忍耐は存在しません。私の学校生活の生存法は

ジョンX簡単だ。

私キム・テヒョンの生存戦略

「とにかく貪欲な禅パン」

戦いを先にかけていないが、戦いがかかってきたら、ほとんど不満があるか、それとも理由のない是非であるが、口を開ける前に拳で先に相手の植栽を触ってくれる。

「ややキム・テヒョン何してるの?」

みんながうんざりして班長を起こして立てる。クラスは自分の

口元を拭いて鋭く私を眺める。

「ええ、もう少し静かです」

ドゥルルリュック-

「キム・テヒョン出て」

担任の呼び出しに出た席を踏みながら教室を出た。そうなった事件なのにこれを私の責任だと見ることができるだろうか?私は絶対に犠牲者です。反省門で仕上げて教室を出て廊下の横の壁には学校暴力予防ポスターが付いている。

「言葉の一言が傷になります。」

私はしばらく止まってポスターを見つめました。一言で言えば、

なるということはすべて知っているが、すでに傷つけられた傷は誰が癒すだろうか。いざ被害者の傷ついた心を癒したり覗くメッセージは見られない。私はペンで下に付け加えて書いた。

「だから私は言わない」

ちょうどここまでだったら私は一日二回教室を呼んでいく

ない。そうしたのに私は隣に私のサインまでしてくれた。

「だから私は言わない」

2年生3クラス キム・テヒョン

「これ……これ、私たちキム・テヒョン君がそうしたのだろうか?

「私は正しいです」

「なぜ書いたの?」

「ポスターが質問するようです」

「何?」

「なぜ傷つけられるのか、なぜ言葉が傷つくのかは聞かないでしょう。だから私が代わりに聞いてみます。」

しばらくの静的に先生はため息をつくと私を見た彼の瞳は揺れていたが、私はその心が何であるか

わかった。

「お前は…本物…」

「問題です。”

。

。

。

「キム・テヒョン、あなたは今日ポスターに落書きしたと噂ちゃんをしていましたが、ちょっと静かに少し暮らしてはいけませんか?

「お姉さんちょっと生きているティーを出してはいけない?」