いつからだったのか、私は言葉がなかった。いつも弟のジャロンに来た家族が笑って、肉肉はそんな弟の前だけにいた。それから小学校に上がる頃だったのか…。

「姉、私は今日学校で戦った。私はここで痛い」

「まあ少しかったんだ、それで病気だったら社内じゃない」

「じゃあ、私は痛い、私は姉を守るよ」

白くて小さな雪だるまが話す。その雪だるまがスプーンを私に握ってくれて決してご飯を食べるように笑ってくれる。

「やややㅑㅑキム・ヨジュ!体操服。

「あなたは体操服を私に任せたのですか?」

「そして、何? そうなんですか?」

私たちは学校で少しずつ話し始めました。

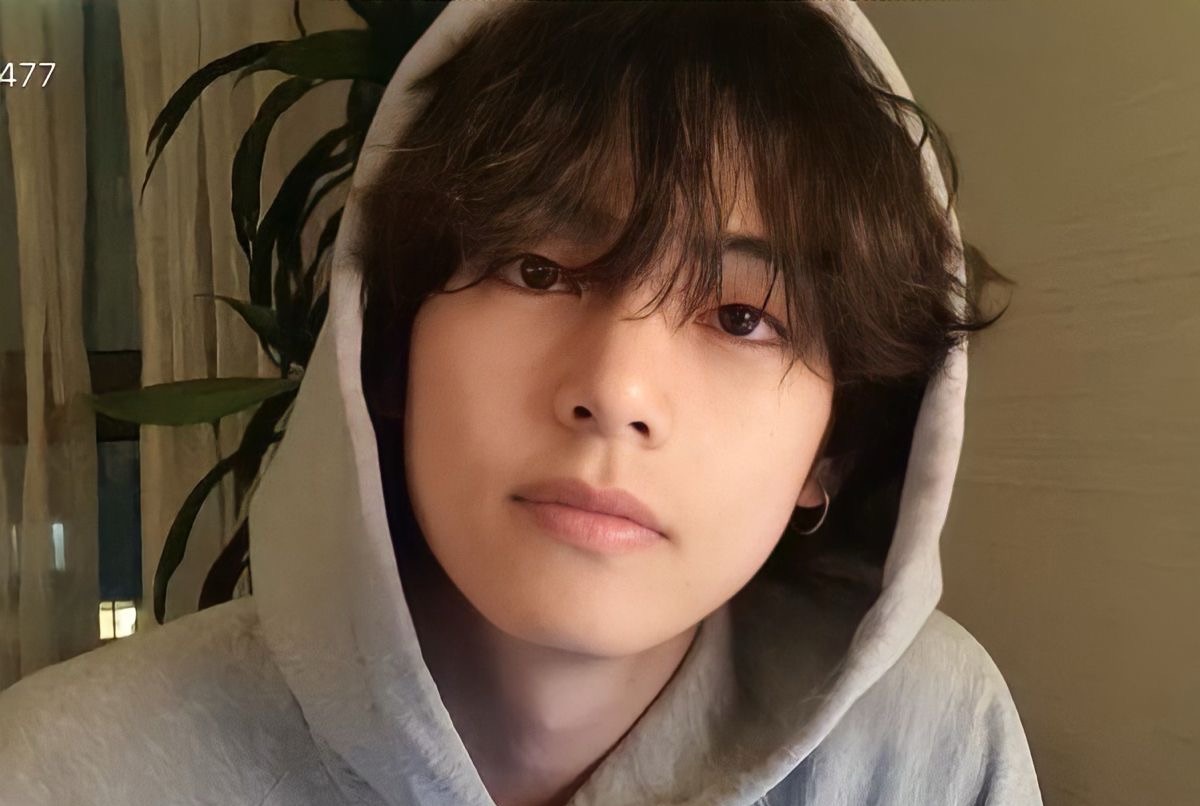

テヒョンは教室の扉をつかんで、私を呼んで手を伸ばした。

「ああ体操服お姉さんが小さすぎて、他にない?」

その時、テヒョンが伸びた手のひらの上に他の体操服が一つ上げられる。その終わりには間違いなくソクジンがテヒョンを眺めて立っていた。

「お姉さんやめさせてこれ着て。汚れたら先輩に死ぬ。」

テヒョンは私とソクジンを交互に見て表情が歪み始めた。ため息をついて口を開けた。

「なんだ?二人は何なの?体育倉庫に一緒に入ってきた時から調べた。なんだ!教えて!姉とこのおじさんなんだ!」

「友達」

私の言葉にソクジンは草が死んでいるかのように目が薄れて私を見た。その姿がとても可愛くて、私は笑いながら言葉を言った。

「男友達」

テヒョンがずっとずらして教室の扉を閉じるとソクジンは私にすぐに隣に座った。ソクジンは私をしっかり見たら、口の尾を上げて聞きたい言葉があるように目だけガムパクゴトトトダ。

「答え。また答えてください」

「ㅁまあ..何を答えて」

「私はあなたに友達じゃなくて、なんだ?」

「またそうまた」

「紙、昨日その紙に答えてくれたの?」

また二つのボールが赤くなり口が落ちない。心臓は死んでいるように走るが、まったく悪いがではない。

「ああそう!しよう、恋愛」

しばしば担任先生が私の周りを留めておく。体育倉庫事件以後、先生はイ・サンリほど出てよく出会う。

「今回はまた何だ」

「まだ未定なのに、騒々しい可能性は高いです」

「あなたは計画を立てて考えますか?」

「効率的じゃないですか」

先生は額をつかむ。

「今日はおとなしく通り過ぎる」

「労力はやってみます」

「その「努力」が問題だ」

私は教室で怒っているよりも先生を助ける時間が増えました。私にも「師匠」であり「友達」ができた。

「おい!今回は本当に静かに!」

「はい!事故はできるだけ最小限に!」

。

。

ヨジュ視点

私の両側に二人の南ジョンネが遮る。私は空腹を作っている間にうまくいっています。

「言ってみて、だから二人が付き合ったって?キム・ヨジュと?先輩が?

「お前は、言葉を少し直して」

「ヨジュ可愛いじゃないか。

「ああ、私を見て、キム・テヒョンは先輩に

言って少し可愛くして…」

テヒョン

「ともう早くお持ちですか?私は本当にとても悲しいです」

ソクジン

「先輩。」

「君はところで要塞静かだ。本当の僕と約束守るの?」

テヒョン

「もちろん、私はいつも姉を約束しなかった」

ソクジン

「私の言葉はただ無視する」

テヒョン

「しかし、ソク・ジンヒョンは私たちの姉がどこにいると思いますか?

恋愛相手はジャム病になるでしょう。

「以前に、昔から惚れてた」

テヒョン

「なんだ、二人がもともと知っていた仲だった?」

私はソクジンの言葉に頭を閉じ込めた。

ソクジン

「私は幼稚園に通うとき、私は母親に会いたいと思います。

。

。

。

石津の過去

「おっぱいテテうぁあんあぁㅏ..お母さん見てシッパー…」

ソクジンの前に女主のシダの手が見える。

「幼なじみ…私がママしてあげる」

「うんㅂ..ふぁ…

「うん、私がお母さん、お前は赤ちゃん」

。

。

。

ソクジン

「本当に静かだったアラの名前も知らなかったのに、どんどん記憶に残ったと、私に初めて伸ばしてくれたその手が、その心がとても感謝した記憶だ」

「あ!そうだね、あの時一番だけに見えた奴一つあった」

テヒョン

「…ああ迷惑、キム・ヨジュの家に帰って、それをメイク消すじゃない?動物の王国だ。猿だ」

ソクジン

「いや、昔と同じで、可愛い、きれい、奇妙だ」

「…両方行って、ああ行ってしまう」

私は二つのボールを赤くしたまま、急いで席を去った。家に帰るずっとソクジンの言葉が浮かんだ。何度も一言一言聞くたびにろ過される言葉一つなく純粋で..純粋で..また..

「よかった」

。

。

。

「ああ、あなたの名前はまた忘れました、誰もが静かな子供です。

米X男の子1人と2人が男の子です」

「あのね、もうキャラクター性ができた、静かな子がむしろ美X女子だし、問題ああ、最近はもっと静かだ」

ドリューグ

「お姉さん、ごめんなさい」

教室の扉が開かれたら、体操服が一気に落ちた。テヒョンは急いで体操服を落とし、再び消えた。教室の扉に近づき、体操服を拾ってみると名札には「キム・ソクジン」という名前が書かれていた。

「ああ、ソクジンが借りた」

しかし、しかし台無し

去った体操服は黄色でしたが、戻ってきた体操服は茶色です。

「キム・テヒョンあなたは家に帰った。」

私にはソクジンという友人ができて、テヒョンはジェンジンというブレーキができた。私たちはそう一歩成長していました。

。

。

。

「そこのストップ、トイレに」

「うん?子ども..お姉ちゃん..私の家事には素質業者..」

トイレのドアを開けてテヒョンがめまいの体操服をトイレダライに投げた。

「子供と…洗濯機という有名な新物があるのになぜ…」

「信じられないようにやろう、ただやろう」

「私はまた、手首の筋肉がちゃんとした18歳だからきれいにしゃがんで、香りよく歩いておきます。」

。

。

。

私たちはそう最後の12月を過ごした。