3日目、朝早く起きて準備をしたテヒョンは家から出てマートで場を見た後、家に持っておき、その後事務所に向かった。朝は心強く取り込んで食べるように言われた漢光が思い出され、テヒョンは事務所の近くにあるトースト店でダブルチーズドンガストーストを買って食べた。自分のために食べるものだったが、テヒョンはなんだか気持ちよかった。

心強くトーストを食べたテヒョンは自分の仕事の没頭し始めた。彼が立てた計画では一番先にすべきことはソウルにある実用音楽科を探すことだった。

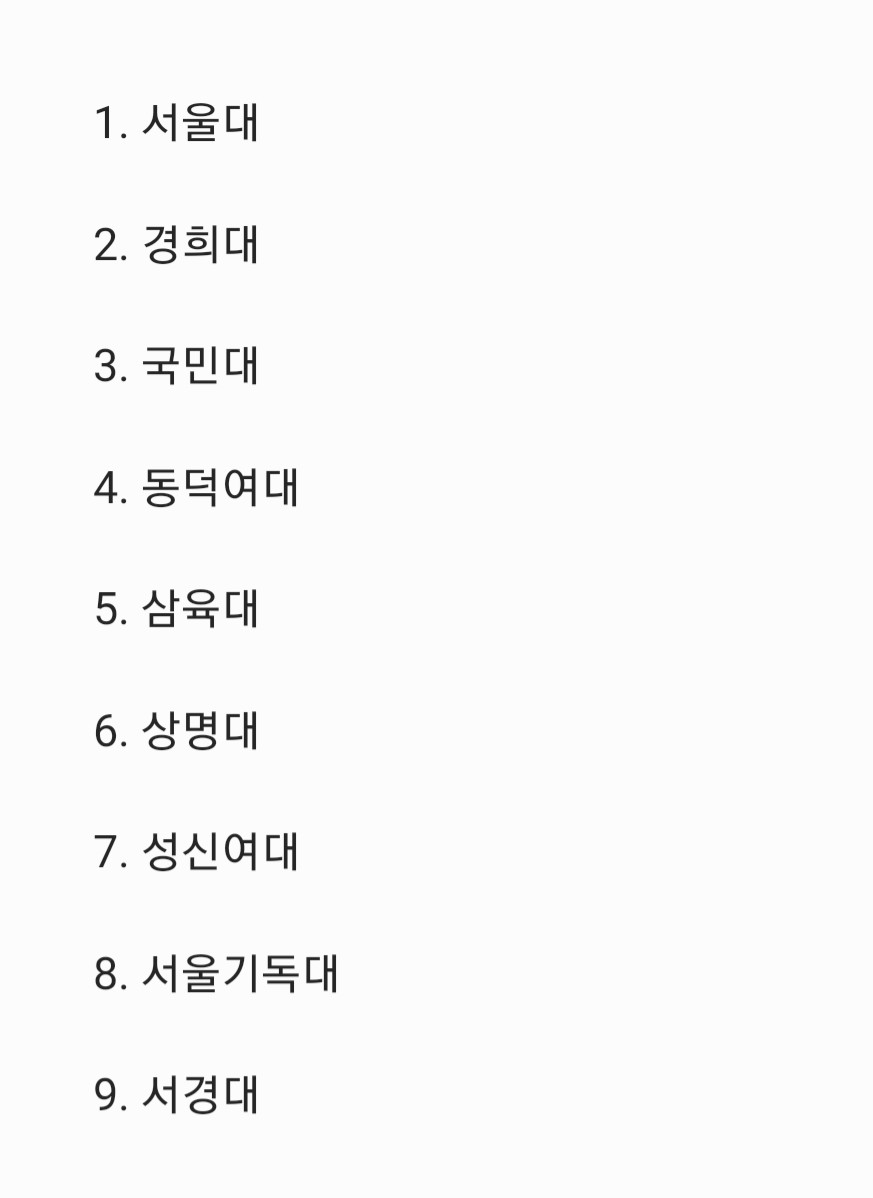

「実用音楽科があるソウルの大学」とインターネットに検索してみた結果、数多くの情報があふれ出た。ソウルのある大学の中に実用音楽科がある学校は計9カ所だった。

この九校の実用音楽科を一つ一つ聞かせて大学生の左手の背中の傷跡を一番最初に確認した後、歌手ソウルと最も似た声を探す予定だ。

今日は真っ白なことがないので、テヒョンは一つから熱まで一人でしなければならない。真っ白なようにいる時は感じられなかったが、いざ一人ですることになるので、何か虚戦した気分がかかるテヒョンだった。当初、テヒョンは一人でやることができるようだった。だが公式的な最初の事件だと思うと、一人では役不足だった。 「二人が頭を合わせるとより良い解決策が出てくる」言葉のようにテヒョンには仕事を一緒にする誰かが必要だった。 「このことが終わったら、他人を抜いて一緒に働かなければならない」という考えをテヒョン銀した。

もしかしたら必要なのか分からない自分の名刺といつもポケットに入れて通う手帳を手に入れた後、何かにもっと集中するようにするメガネまで書いたテヒョンは事務所から出て一番最初の目的地であるソウル大に向かった。もしソウルに実用音楽科がある大学の中でも歌手ソウルを見つけることができなければ、京畿道に実用音楽科がある大学を訪ねるつもりだ。非常にこのすべての大学で彼が歌手のソウルを見つけることができなかった場合、それは別の方法を見つけるでしょう。

ソウル大の中に足を踏み入れようと思ったよりもずっと綺麗で良い感じがした。韓国で最も高い順位を誇るソウル大、毎年受験生が約60万人だと仮定したとき、合格確率は約200分の1だ。このように熾烈な競争率を打ち、合格して入ってくるので、ソウル大はひたすら冷たくて暗い雰囲気を持っていると思った。だが思ったより正反対だった。ある大学生は普通にハハホ号を通りながらおしゃべりをしたし、ある大学生は授業勉強を みんな一人一人の仕事をしました。

自分も知らないうちに生徒たちを見ていたテヒョンは、心をこめて一大学生に近づいて実用音楽科がどこにいるのか尋ねた。

「申し訳ありませんが、実用音楽科がどこにあるのか

教えてもらえますか?」

テヒョンは尋ねる人に不便なく、できるだけ丁寧に礼儀を守りながら聞いてみた。

「ああ、はい、実用音楽科はここにありません。ソウル大学

音楽大学に行かなければなりません。」

ソウル大は学校がすべて別々に分かれているということをもう分かるようになった。実用音楽科はソウル大本校にあるのではなく、ソウル大学音楽大学にあるということだ。

「あっ、ありがとうございます。私はよくわかりません。」

感謝しているという言葉を残したテヒョンはもはや時間を遅滞なく急いでソウル大学音楽大学に向かった。近いと思ったのに、思ったよりソウル大本桃とソウル大学音楽大学の距離がかなりあった。

「訪ねてくる前によく確認して来るの」と、遅れた後悔が押されてきた。通り過ぎたことをまた戻せないので、テヒョンは今後自分がすべきことだけ考えることにした。

汗をかき混ぜながらソウル大音楽大学に到着したテヒョンは急いで建物の中に入った。

音楽大学だから、実用音楽科で一緒にいるのではなく、みんなに分かれていた。声楽科で始まり、作曲科、器楽科、国楽科そして大学院音楽科まで様々な科があった。ここで左手の背中に傷跡がある人を探さなければならない。調べた結果、すべての学科に合計158人の学生がいることが分かった。 158人の学生の中で女子学生を一つ一つ確認しなければならないのだ。さらに、すべての学生がすべて学校に来たのか、そうでなかったかも問題になる可能性があります。

テヒョンは人を見つける必要がある非常に重要な事件だと思って、やっとすべての学科学生の名前のリストを受けた。

声楽科から始めて一つ一つ学生たちの同意を求めて女子生徒の左手の背中に傷があるか、ないか確認した。声楽科と作曲課にはすべての女子学生が来ており、みんなの左手の背中は傷跡一つなく清潔だった。

その後、鬼楽科、国楽科の女子学生を確認した結果、歌手ソウルと似ていたり、同じ傷跡を持った人はいなかった。それぞれの理由で欠席をした女子学生たちについて友達に尋ねた結果、左手の背中に傷がある人はいないとした。

野心的に始まったソウル大学音楽大学には歌手ソウルと推定できる人は見つからなかった。昼食まで飢えながらソウル大音楽大学全体を懐かしむテヒョンは気震脈震になった。スチャンは指でトゥクに触れると倒れるように全身の力がなくなった状態だった。

やっと一箇所しか確認できなかったが、このまま座り込んでいるわけにはいかなかった。テヒョンの心だけは今日の中にすべての場所を聞きたかったが、力がなくなった体はオーラが腕を広げた心に従わなかった。奇震脈震となったテヒョンを大丈夫だと慰めてくれるように冷たくない風がソルソル吹いた。

その時、まるでテヒョンに救いの手を差し出してくれるように、一色から電話が来た。

正直、テヒョンは真っ白な電話を受ける面目がなかった。やっとこれくらい疲れてしまった自分がとても恥ずかしかった。だが、一色が何を話すのか分からず、スチャンは一度電話を受けた。

「こんにちは…」

非常に力のない声で真っ白な電話を受けたテヒョン。

「テヒョンさん、どこが痛い?声になぜこんな感じ

力がありません。」

力のないテヒョンの声に心配になった光だ。

「病気ではありません。ソウル大学音楽大学を一生懸命回りました。

少し疲れただけです。」

「まさか何もしないで探して通ったのではないですか?」

真っ白な言葉にテヒョンは非常に刺された。そうではないが、船も苦しくて倒れる地境だからだ。

「まさか、私は本当に何もしませんか?」

テヒョンから答えがないとハン・ライトは言葉を付け加えた。

「今、ソウル大学の音楽大学ですか?少し待ってください。

私は迎えに行きます。」

結局、漢光は直接テヒョンは迎えに来ることにする。自分がくれたことをこんなに苦労しながらするテヒョンに感謝して申し訳なかった。

電話通話を終えてしばらくして自分の車を運転してきた漢光はほぼ半死んでいくテヒョンを車に乗せた。

「私の仕事を一日早く解決するために努力してください。

テヒョンさんの心は本当に感謝していますが、 自分の体は

考えていきます。」

ハンライトは心からテヒョンを心配した。朝もよく飲まないで食べて、仕事に精神線を置くと昼食も食べず、遅く家に入って夕方はボナマやラーメンに取り除くだろう。

「ごめんなさい。私がハン・ライトさんに歌手ソウルを一日早く見つけなければならないという気持ちだけ、あまりにも先に進んだと思います」

韓光がテヒョンに歌手ソウルの正体を探すことを依頼したのは知りたがってそれに最初のことなので失敗なく解決してあげたい気持ちだけだ。

「この話は後にして一応ご飯から食べましょう。今テヒョンさんの姿は風が強く吹けば飛ばされてしまうようですね」

いたずらな言葉は取り出したハンライトはテヒョンの顔の笑顔を帯びた。