同じ空間、同じ通り。

ソファに座ったまま、

その日、腕が届いたその短い瞬間がずっと思い出した。

奇妙なことは何もありませんが、

私の頭の中では、それがどんな事件のように大きくなった。

そして次の日、

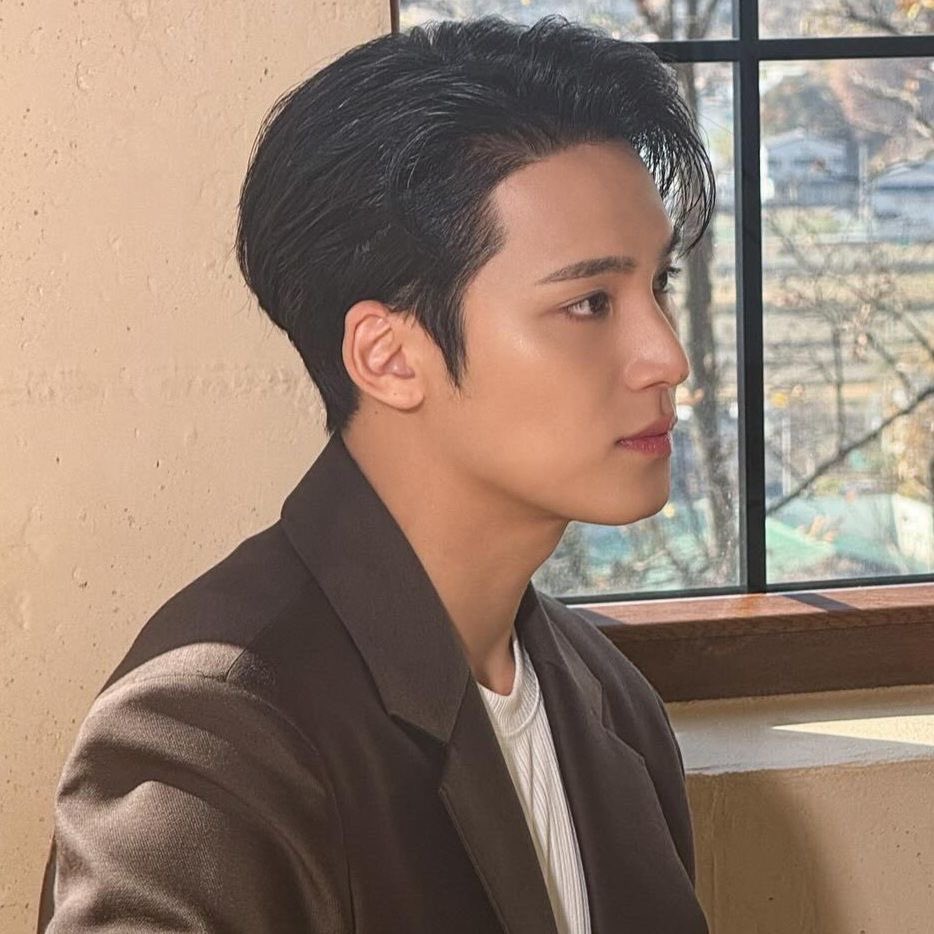

ミンギュは昨日と同じように私の隣を過ぎ、

ご飯を一緒に食べ、

言葉もいくつか言った。

あまりないことだが、どんどん「私たち」という言葉が浮かんだ。

「これを少し開いてください」

「なぜ。手痛い?」

「いや、ただ…お前が開いてくれればいいと思うから」

本当な理由のないお願いにも

ミンギュは言葉が乱れながら

ええないように笑って開いてくれた。

そのような瞬間が繰り返されるほど

私はますますその子に話しかけるのが好きになった。

理由なし。

「こんなのはどうですか?」

彼は私の方に携帯電話を差し出した。

写真。

二人が食べたご飯。

ラーメン、キムチチゲ、半くらいになったキム。

「なぜ撮ったの?」

「ただ。お前と一緒にご飯食べたのは初めてだから」

「…初めてではないのに」

「ああ、そうです。

しかし、その時、私はちょっとギリギリでした。

これは記念すべきだ」

私はフィシック笑った。

「私たち、ちょっと変な関係だ」

「うん。

一家住むのもおかしい」

「こんなこと、後で誰が尋ねたら何だと説明しない?」

彼は静かに考えると言った。

「同じように暮らして、

一緒に生きてしまった人」と言いましょう。

私の笑い声が爆発した。

「…言葉本当…やっと上手だ。」

「そうですか?」

ミンギュは笑わなかった。

でも、私だけ笑ったわけでもなかった。

その笑わない顔の中で、

きっと何か暖かいものがあった。

夜。

消灯した部屋。

机の上にはミンギュが置いておいた缶コーヒーがあった。

ふたに指マークが鮮明でした。

それをまったく見つめた。

その子がくれたこと、

その子が言ったこと、

その子がただ通り過ぎて行った行動

みんな今頭の中を占めていた。

そしてその時悟った。

これは好きなことだ。