澄んだと言ったことない

01. ブラッド・ダイアナ

「丸い月が浮かぶ日、あなたに行きます」

満月なら一日も抜けずテラスに出て立っていた。寒い冬にも暑い夏にも明るい月が空を照らす時。

私が待っているその人が愛であるかどうかさえ覚えていないその昔から。

とても幼い頃からこれが私の習慣だった。

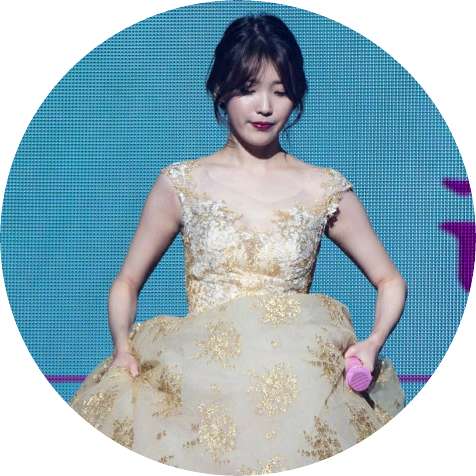

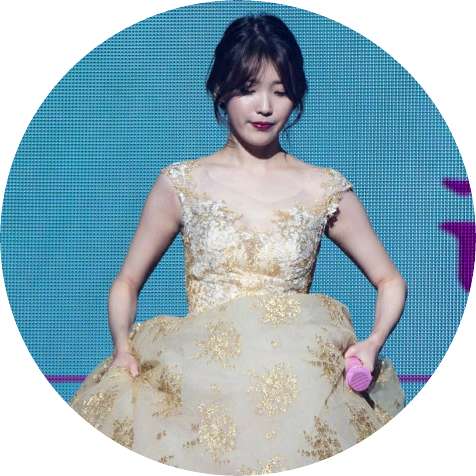

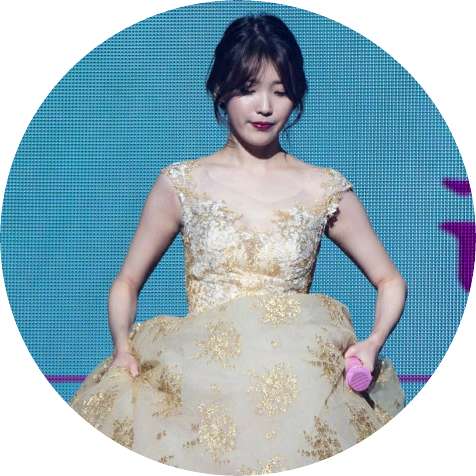

여주

月は本当に明るい...

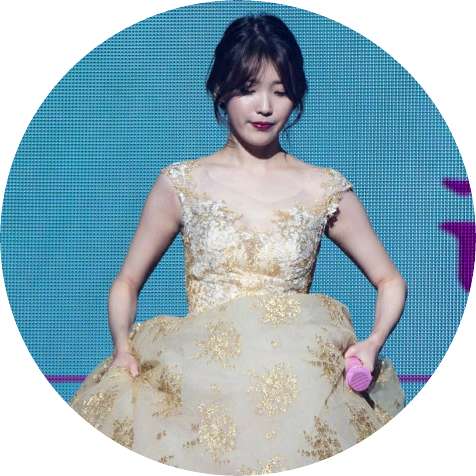

人々が私を呼ぶ、Diana、月の妖精と言った。

ハイヤンの肌が月光を受けて月のように輝いて足首まで降りてくる白いシルクワンピースが星のように輝くと、彼らは私を月の妖精と呼んだ。

베키

ダイアナの女性。しばしばそう外に出ると風邪をひきます…何でもかけていきます。お嬢様が痛くなれば私たちが怒っています。

若いメイドとベッキーが私のアウターを持って追いついて小声を上げましたが、私は頭を上げて何度もうなずいただけで、大きな関心はありませんでした。

まもなくあるルナ祭りの準備で、夜の街は釜山だった。

베키

モレがお祭りなのに、お嬢様疲れてはいけないじゃないですか。入らなければなりません。

여주

うーん...

베키

今日狩り練習もして疲れているじゃないですか。女性、はい?

GNOMEのお嬢様の声はちょっとやめられないか。そろそろ疲れようとする

私の表情を慎重に調べていたメイドが、私の表情がしわくちゃになったのを見ては、上着を置いて悲しみ退いた。私の性質が弱いのが事実だったから。

ベッキーを遠くに送るために、簡単に手に入りにくいことを言いたいと思いたいと言った。私が言うだけなら何でもOKです。黄明にずれない限り。

여주

私はハンサムな男の種がもう一つ欲しいです。

베키

...はい?

여주

前回の猫はちょっといじめだから早すぎて死んでしまったじゃないか。

베키

ああ…女性…今ですか?

여주

うん。今。

베키

わかりました。早く行ってくるから部屋で大人しく待っていなければなりませんか?

여주

うん。

余計な邸宅を脱出するにはこれほどの言い訳がなかった。一人メイドが怒っても何に関係ない。よかったらやめた。

月の妖精、

その前についた修飾語は「ピットライト」月の妖精だった。

- 月の妖精様出ましたね。

- なぜそうだ。ダイアナ様哀れなじゃないか~クッキュ。

妖精だっていいこともなかった。鼻は言葉だったから。

性質 汚い女という言葉をそのように回してするのだ。家の名前だけ対面罰罰を受けながら道の奴らがそのような音をするのが本当に同じじゃない。

月の妖精といえばぴったり澄んで純粋で光り輝く透明な人を思い浮かべるが、中までそうではない。

他の人よりも腐ったり、そっくりしているのかどうか知っていますか?

勝手に裁断して嵌め合わせては。

여주

甘く明るい。むしろそのまま消えてしまったらいいな。

気分が何のようなので、むしろ月が光を失ってほしいと望んだ。

月を崇拝して答えて巨大規模の祭りを準備しているソンミンたちが聞くと記念すべきだろうが、

ピットライトムーンになるところにはむしろそれがより良くないだろうか。

無駄に釜山らしい街も、ろうそくの光が輝いている道端もみな迷惑が上がって狩り服に着替えて窓を越えて馬に乗って走った。

ドンがいれば私が部屋にいないのを見てはホンビ白山になる邸宅を後にしたまま、まさに。

走って走ると、いつの間にか暗闇の森の前だった。

馬を森の入り口につけては歩いて深く入った。

濃い夜霧が三歩だけを残して視野を殺して恐ろしい法もしたが、チャピ野生動物はなかったので森の真ん中にある池に向かって歩いた。

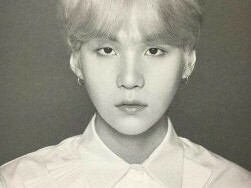

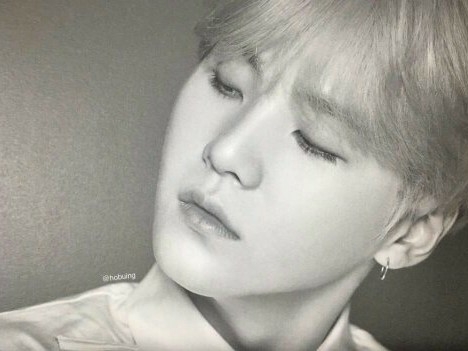

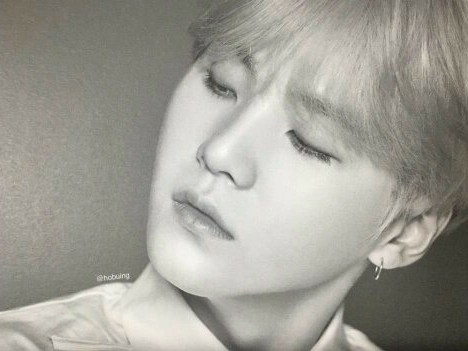

민윤기

……

여주

...ええ、

うーん……澄んだ池に入った月を散らす要量で行ったところには輝く男が立っていた。浮いていたと言えば正しいか。

여주

……

暖かい女性よりも白くて澄んだ肌。

そんな肌によく合うブロンドの髪に珍しい装い、その上に描かれた金色の月。

流麗な顎線とともに体からほのかに光が流れてくるそんな人…いや妖精が池の上を飛んでいた。

ああ。

여주

そこに...

민윤기

……

여주

誰ですか?

민윤기

……

持ちたいです。

本当の月の妖精であっても、とても美しいその姿に惹かれてやめ、話をかけた。

私の中で所有欲が沸騰していた。

何の反応もなく静かにいた彼がゆっくり目を覚ました。

민윤기

……

彼がゆっくりと目を浮かべて、私を眺めながら口の尾をひっくり返したとき、私の隠れた凍りつくようだった。

五感が私に言っていた。

間違って触れた、と。