EP 3. 절망

그곳의 삶은 막사 이전 우리 집에 있었던 나날보다 끔찍했다. 여자들은 모두 머리를 깎고, 병에 들거나 늙은 사람들은 모두 어디론가 끌려가 쥐도새도 모르게 사라졌다. 사람들은 불안에 떨지만서도 툭하면 총부리를 겨누는 북한군에 의해 강제 노역을 할 수 밖에 없었다.

수용소는 말로 할 수 없을 정도로 열악하고 비위생적이었으며, 벌레가 들끓고 멀쩡한 화장실조차 없어 정녕 지금이 21세기가 맞나 싶을 정도였다. 와중에도 남자 여자의 구분없이 한 방에 사람들을 몰아넣은 뒤 문을 닫고 나면, 금세 산소가 부족해져 쓰러지는 사람들이 생겨나기 일쑤였다.

그토록 최악인 환경속에서 살아남기란, 불가능에 가까웠다.

_2022년 2월 9일 / 수요일

수용소에 갇힌지 일주일째, 나와 같이 생활하는 사람들 중 첫 희생자가 나왔다.

"흐억... 욱..."

"웨엑... 콜록콜록...!!!"

"아저씨, 괜찮으세요?!"

구역질과 몸을 가누지 못 하며 고통스러워 하는 한 남자. 모두가 그를 걱정하고 있을 때 생활관의 문이 거칠게 열리더니, 이내 잔뜩 성이 난 북한군이 걸레 한 짝을 던져주곤 남자를 끌고 나갔다. 그때, 우리는 똑똑히 들었다.

"씁... 여기도 이젠 다 죽겠어..."

우리는 무슨 말인지 몰라 벙쪄있었다. 다 죽는다니, 그게 무슨 말인가. 아무도 사태를 파악하지 못한 채 우리는 그렇게 무고한 한 생명을 떠나보내야 했다. 누군가는 울었고, 누군가는 분노하고, 또 누군가는 자포자기한 심정으로 또 하루가 흘러갔다.

_2022년 2월 12일 / 토요일

얼마 지나지 않아 우리는 그 말의 의미를 알게 되었다. 좁아터진 방에서 제대로 갖춰진 장비 하나 없이 밀접된 생활을 하는 우리에게 가장 치명적인 것, "전염병 "이 수용소를 강타했던 것이다. 전염병의 정체는 결핵. 마땅한 치료제가 있으면 다행이었으나 작은 비상약조차 없던 우리는 속속무책으로 당할 수 밖에 없었다.

전염병이 도는 와중에도 북한군은 우리에게 노역을 시켰고, 팔다리 멀쩡한 사람들은 몸이 아프건 말건 일을 해야만 했다. 운이 좋았다고 해야할까, 나는 몸이 아프지 않았기 때문에 계속해서 일을 나갔고, 그에 의해 새로운 소식들을 자주 들을 수 있었다.

조만간 남한군이 들어올 거라느니, 고생은 조금만 하면 끝이라느니, 점차 희망적인 이야기들이 돌기 시작했다. 우리에겐 그야말로 천금같은 소식이었지만, 그것을 지켜보는 북한군은 영 못마땅한 듯 점점 더 힘든 일을 시켰다. 체력이고 뭐고 남은게 없는 나로서는 점점 버티기 힘들어지기 시작한 것이었다.

그러던 어느 날,

"빨리빨리 움직여!!!!!"

"응...?"

어디선가 들려오는 북한군의 외침. 보나마나 또 사람들을 데려가고 있겠구나- 하고 고개를 돌리려는 찰나 내 시야에 익숙한 누군가가 들어왔다.

"...유진아...!!!"

"...!!"

유진이였다. 눈에 띄게 수척해진 유진이는 걸음걸이도 제대로 유지하지 못하고 계속해서 휘청였다. 금방이라도 삽을 버리고 달려가 도와주고 싶었지만, 날 지켜보는 교관들의 매서운 눈빛에 그저 멀어져가는 유진이를 바라볼 수 밖에 없었다.

점점 그 행렬이 멀어져가고, 더 이상 유진이의 얼굴조차 제대로 보이지 않을 때, 유진이는 온 힘을 다해 입을 벌리며 내게 말했다.

"우리 오빠 잘 부탁해. 꼭."

"......"

그것이 유진이와의 마지막이었다.

나중에 알게 된 사실이지만 유진이는 몸이 너무 약해져 더 이상 일을 할 수 없는 상태가 되었고, 그런 사람들은 모두 가스실로 끌려가 살해당했다는 것이다.

당시 알 턱이 없었던 나는 점점 더 힘이 빠져가는 손에 이상함을 느끼고 더욱 삽을 세게 움켜쥐었다.

순간,

"우욱..."

울컥- 뿜어져 나온 피가 쉴 새 없이 흐르기 시작했다. 교관은 나의 상태를 보더니 누군가를 호출해 방에 데려갔고, 나는 급격히 상태가 안 좋아져 환자들이 모여있는 방으로 다시 옮겨졌다.

소독약 냄새가 가득하고 온통 기운이 없어 아무렇게나 널브러진 환자들, 발디딜 틈 하나 없는 그 좁은 공간에 나는 작은 자리를 차지하고 앉아 무릎에 고개를 파묻었다.

정말 이렇게 죽는걸까, 두려움이 몰려들어 나를 잡아삼킨 듯 아무 생각도 할 수 없었다. 그저 막막하고, 불안하고, 애꿎은 눈물만 흘렀다. 와중에도 계속해서 기침이 나오는 탓에 소매로 입을 틀어막고 조용히 앓고만 있었다.

그 순간,

"...너...?"

앞에서 들려오는 익숙한 목소리, 홧김에 고개를 들자 내 눈 앞에 보인 것은 놀라운 광경이었다.

"...맞구나, 너..."

"네, 네가 왜 여기...!!!"

평생 다시 볼 수 없을것만 같던 김석진이, 내 눈 앞에 있었다. 그도 유진이 못지 않게 살이 빠지고 당장이라도 쓰러질 사람처럼 보였다. 내 자리를 양보하고 일어선 나는 그동안의 자초지종을 물어보고 싶었지만, 울컥 터져나오는 눈물에 말도 제대로 하지 못하고 석진의 어깨에 고개를 묻었다. 이에 석진은 가만히 나를 토닥여 주더니, 내 눈물이 그치자 상황 설명을 해주기 시작했다.

석진과 유진은 막사에서 사람들을 구출하다 북한군에게 잡혀 이곳으로 끌려왔고, 둘은 갈라진 채 서로의 생사도 모르다 유진은 가스실에서 죽었다는 것이다. 석진은 유진이 죽기 전 이미 결핵에 걸려 이곳에서 지낸지 꽤 오래 되었다고 한다.

"...그래도 다신 못 볼 줄 알았는데,

이렇게라도 보게되니 반갑네."

"...그러게."

"...우리, 꼭 살아나갈 수 있을거야."

"그러니까... 먼저 가면 안 돼."

"응. 당연하지."

우리는 그렇게 죽기 직전의 상태에 다다라 기적적으로 서로를 만났다. 절체절명의 순간 속, 너는 내게 조금이나마 버틸 힘을 주었던 존재였고, 나는 다시 나아갈 힘을 얻을 수 있었다.

그러나 석진은 그러지 못 했다.

_2022년 2월 15일 / 화요일

그의 상태는 날이 갈수록 안 좋아졌고, 밤에도 석진의 기침소리로 온 사람들이 잠을 못 이룰 정도였다. 마땅한 치료제도 없는 지금, 나는 가슴을 졸이며 하루하루 그를 바라볼 수 밖에 없었다. 제발 아무 일 없이 잘 나을 수 있게 해주세요, 제발 둘 다 살아나가게 해주세요 하며 매일 밤을 빌고 또 빌었다. 그렇지만, 내 기도는 하늘에 닿지 못 한 것일까.

여느때와 같을 것만 같던 어느 날,

"...김석진, 자?"

"......"

"김석진? 김석진...?"

석진은 말이 없었다. 나는 불안한 마음에 그의 침대로 다가가 살며시 그를 불러봤지만, 그는 미동도 하지 않았다.

순간, 손이 벌벌 떨리고 식은땀이 흐르기 시작했다. 요 며칠간 눈에 띄게 좋지 않았던 석진의 상태가 주마등처럼 스쳐가며 급격히 두려움이 몰려왔다.

설마, 설마 하는 마음에 다가가 귀를 대어본 그의 가슴은,

심장이 멎어 있었다.

석진은 죽은 직후 화장 하는 곳으로 옮겨졌고, 나는 큰 절망에 빠졌다. 그의 허무한 죽음이 이토록 상실감이 큰 줄은 몰랐다. 하루하루가 지옥이었고, 점차 나아지나 싶던 결핵도 상태가 다시 나빠지고 있었다. 나는 살아갈 의욕을 잃은 사람에 불과한 채 의미없이 생명을 연장하고 있는 것에 불과했다.

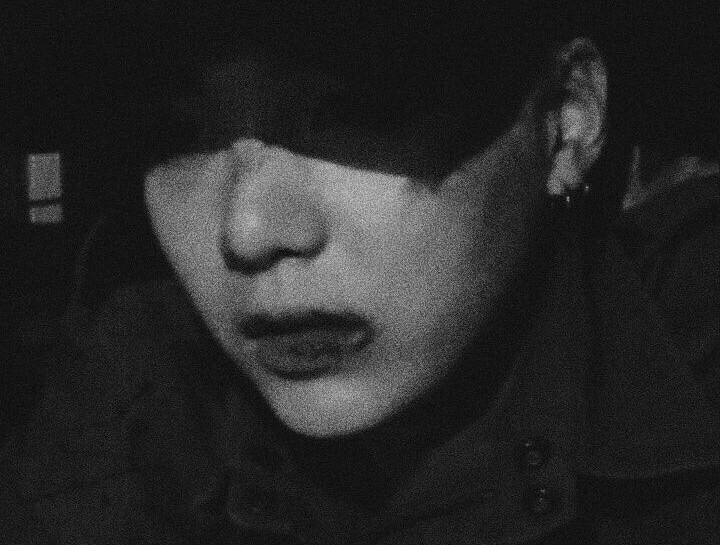

달이 밝은 어느 날 밤, 나는 멍하니 창 밖을 바라보다 문득 크나큰 절망감을 느꼈다. 살아갈 의미도 이젠 없어졌고, 그나마 힘을 주던 이도 이젠 내 곁에 없다. 내 옆에 남은 건 아무것도 없었다.

어느샌가 눈물 한 방울이 또르륵- 흘렀고, 미친 사람처럼 웃음이 새어나왔다. 달빛이 유독 밝아서였을까, 사무치게 고통스러운 절망감 때문이었을까.

그렇게, 갸날픈 숨결을 유지하던 한 생명은

스스로 목을 졸라 마지막을 맞이했다.