춥다. 해돋이의 감상은 짤막하다. 밤새 쳐놨던 블라인더를 걷어 올린 태형은 게슴츠레 뜬 눈으로 거실을 배회했다. 그러다 소파에 아무렇게나 널부러진 안경을 찾아 쓴다. 잠이 다 깼는데도 여즉 시야가 흐린 건 아침이라 그렇다. 7시 정각. 티비는 안 보더라도 잘 땐 꼭 몇 시간짜리 드라마 몰아보기나 긴 영화를 틀어두는 습관이 있었다. 그런 자잘한 소음마저 없으면 집안이 너무 적적했다. 소파에 앉자, 손끝에 핸드폰에 툭 걸린다.

"··· 뭘 까먹었나 했더니."

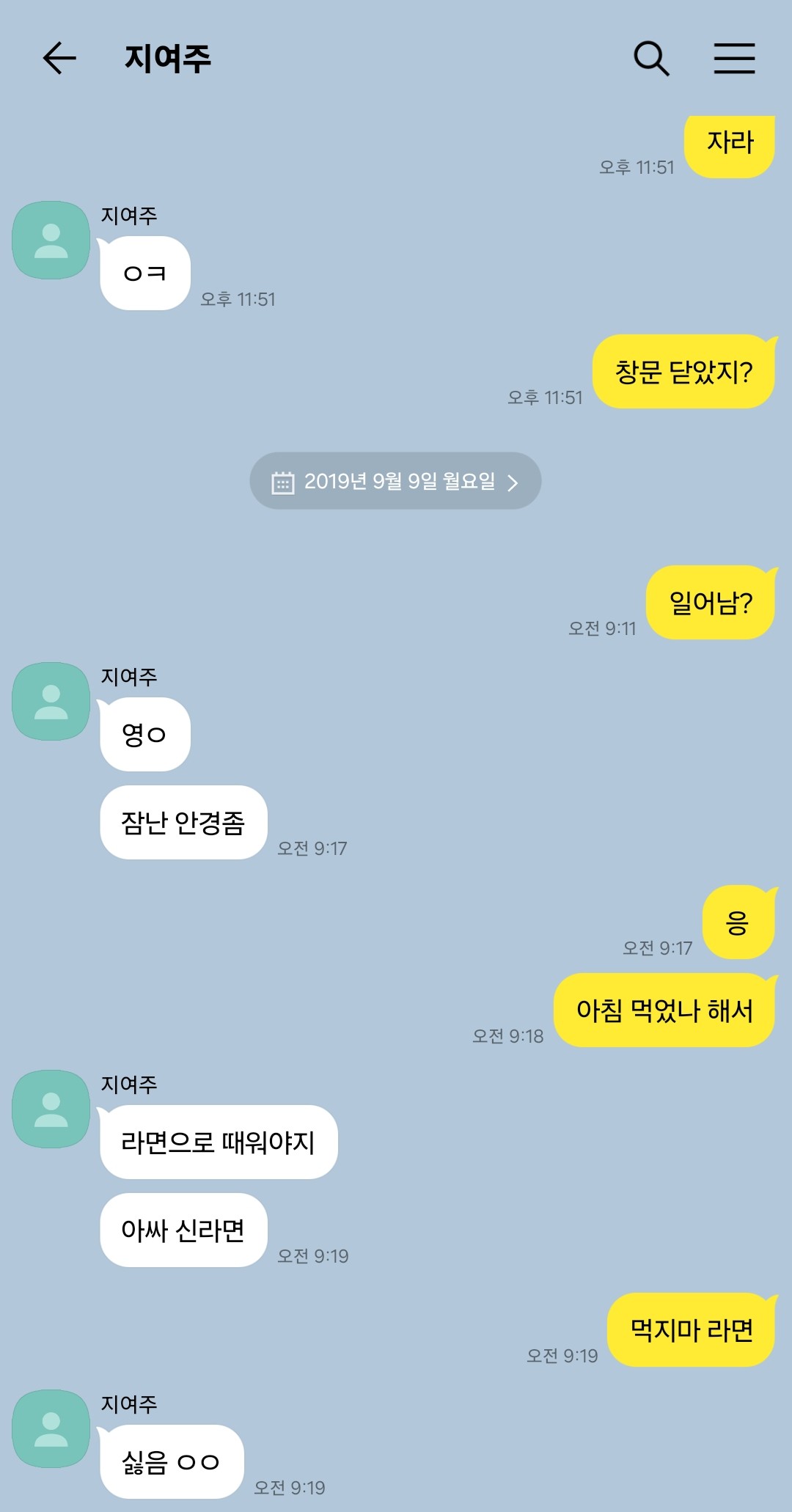

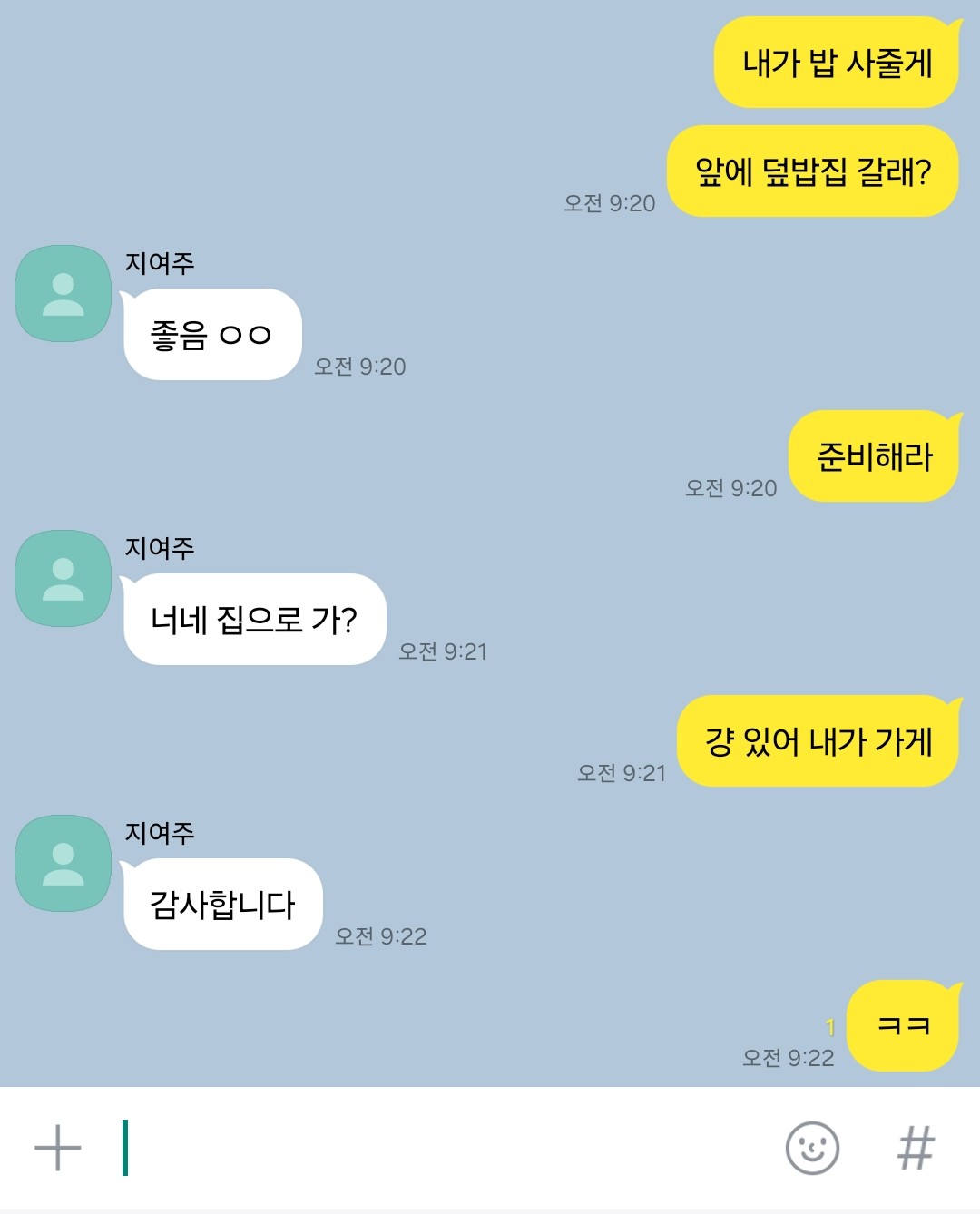

시덥잖은 연락으로 수두룩한 알림창을 주저없이 제껴버린다. 비로소 말끔한 화면이 되어서야 태형은 지여주··· 지여주··· 중얼거리며 목록을 훑었다. 아, 찾았다. 곧장 키보드를 두드린다. 이 과정을 거치기 전까진 그의 모닝 루틴이 성립될 수 없다.

태형은 텍스트 그대로 실실 웃고는 자리에서 일어났다. 아침밥을 거르거나 저렇게 대강 해치우는 건 귀찮음이 근본인 지여주에게 흔하디 흔한 사태라, 조금이라도 그럴 기미가 보일 때면 태형이 지금과 같이 제 지갑을 털어서라도 끼니를 대신 챙겨주곤 했다. 만족스런 눈치로 아까 못다 핀 기지개를 쭉 뻗는다. 거기 평은 좋던데 맛있으려나, 하며 화장실로 느릿하게 걸음한다.

/

가을 중턱이라 겉옷은 필수다. 밖에 나와 보니 한 명도 빠짐없이 위에 뭘 걸치고 있는 게, 다들 생각하는 게 비슷비슷한 모양이었다. 태형도 가벼운 점퍼를 하나 두르고서 길을 거닌다. 몇 발자국 가지도 않았는데 '화양빌' 대문짝만하게 쓰인 신축 빌라가 보인다. 보안이 구식이라서 로비까진 외부인이 진입하기 쉽다. 5층. 걸어 올라가기 애매한 층수. 태형은 이곳의 엘레베이터 앞에만 서면 늘 생각이 많아진다. 비단 걸어갈까 이걸 타고 갈까 하는 고민뿐만이 아니고, 뭐··· 다른 영양가 없는 것들도 함께.

"······."

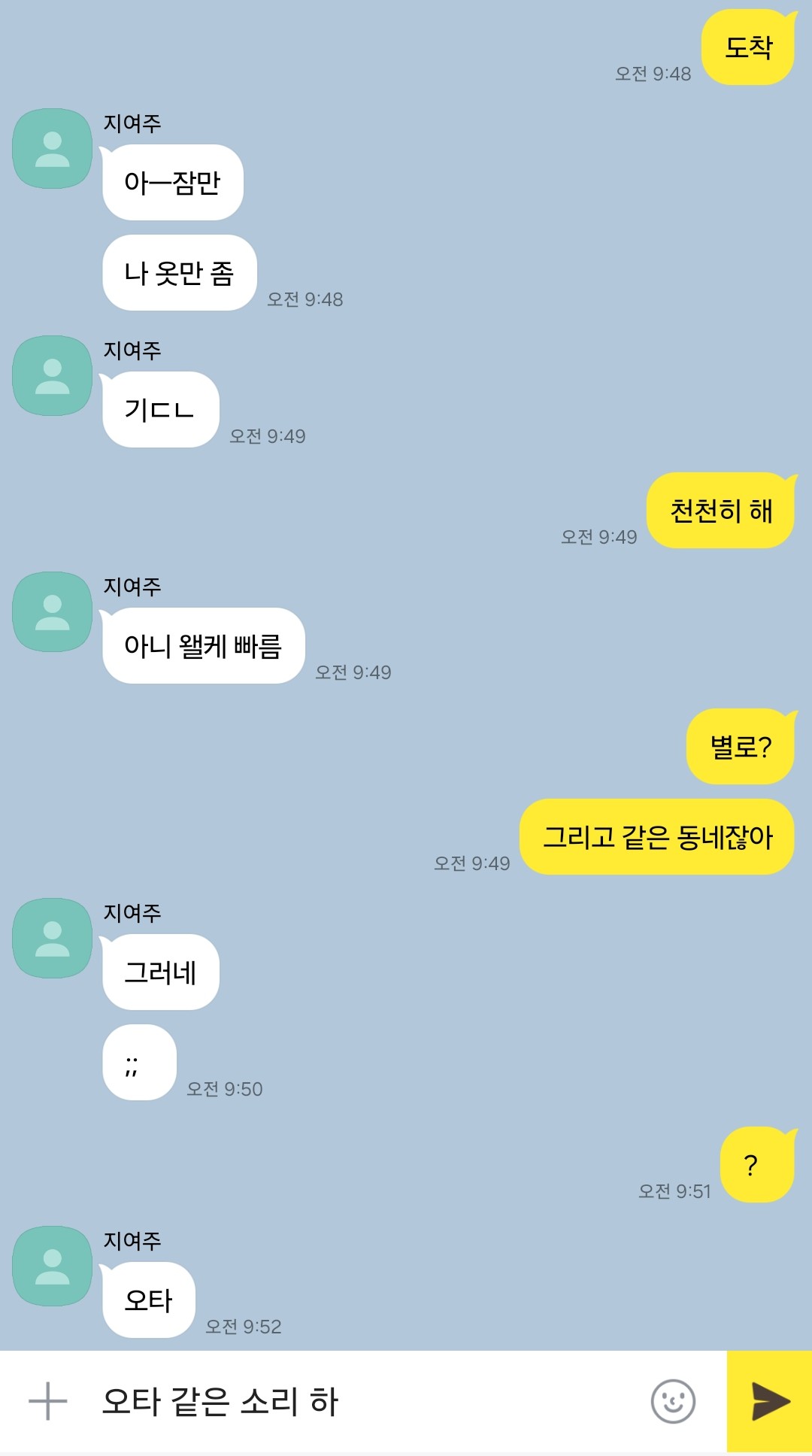

한참 고민하던 태형은 됐다 싶어 미련없이 몸을 돌린다. 9시 46분. 시선은 핸드폰에 고정한 채 계단을 오르기 시작한다. 역시, 잡생각 덜어내기에는 운동이 직빵이다.

/

답장을 치기도 전에 헐레벌떡 누가 튀어나온다. 하마터면 코 깨질 뻔. 다행히 당사자가 뒤로 한 걸음 물러나서 평일 아침의 참사는 면했다. 지여주가 부스스한 몰골로 눈가를 부빈다. 널널한 후드집업과 어깨끝에 아무렇게나 얹은 가방. 신발 신는 중이라더니 고 작은 발에는 삼선 슬리퍼가 달랑 껴 있다. 가는 눈으로 그녀를 위아래로 훑던 태형이 피식한다.

"수업 있는 애 맞냐."

"아침부터 차려입는 것들이 징그럽게 부지런한 거야. 너처럼."

"그래, 뭐 학교에 잘 보일 사람도 없으니."

"...아침 먹고 왔어?"

"아니. 너랑 먹으려고 안 먹었는데, 왜."

여주는 짜게 식은 얼굴로 말한다. 싸가지 밥 말아먹었나 싶어서. 그 말의 의중을 조금 늦게 이해한 태형이 엘레베이터에 올라탄 직후에야 웃음을 터뜨렸다. 지여주가 저를 비웃는 양 하는 북슬한 뒷통수를 쏘았다.

뭐든지 간에, 엇박자가 더 얄미운 법이다.