매주 수요일은 오후 첫 수업만 있는 태형을 비롯하여 여주 또한 널널한 날이다. 주말과 이어지는 요일에 공강 일정을 넣는 편이 가히 일반적이었으나, 긴장 놓고 그 당일 새벽 곯아떨어진 지여주는 수강 신청이 닥쳐서야 눈이 떠진 고로 어쩌다 수요일. 일주일 중턱에 공강을 낀 난해한 시간표를 꾸려버렸다. 지금은 또 나름 만족하고 있다는 게 의외의 포인트.

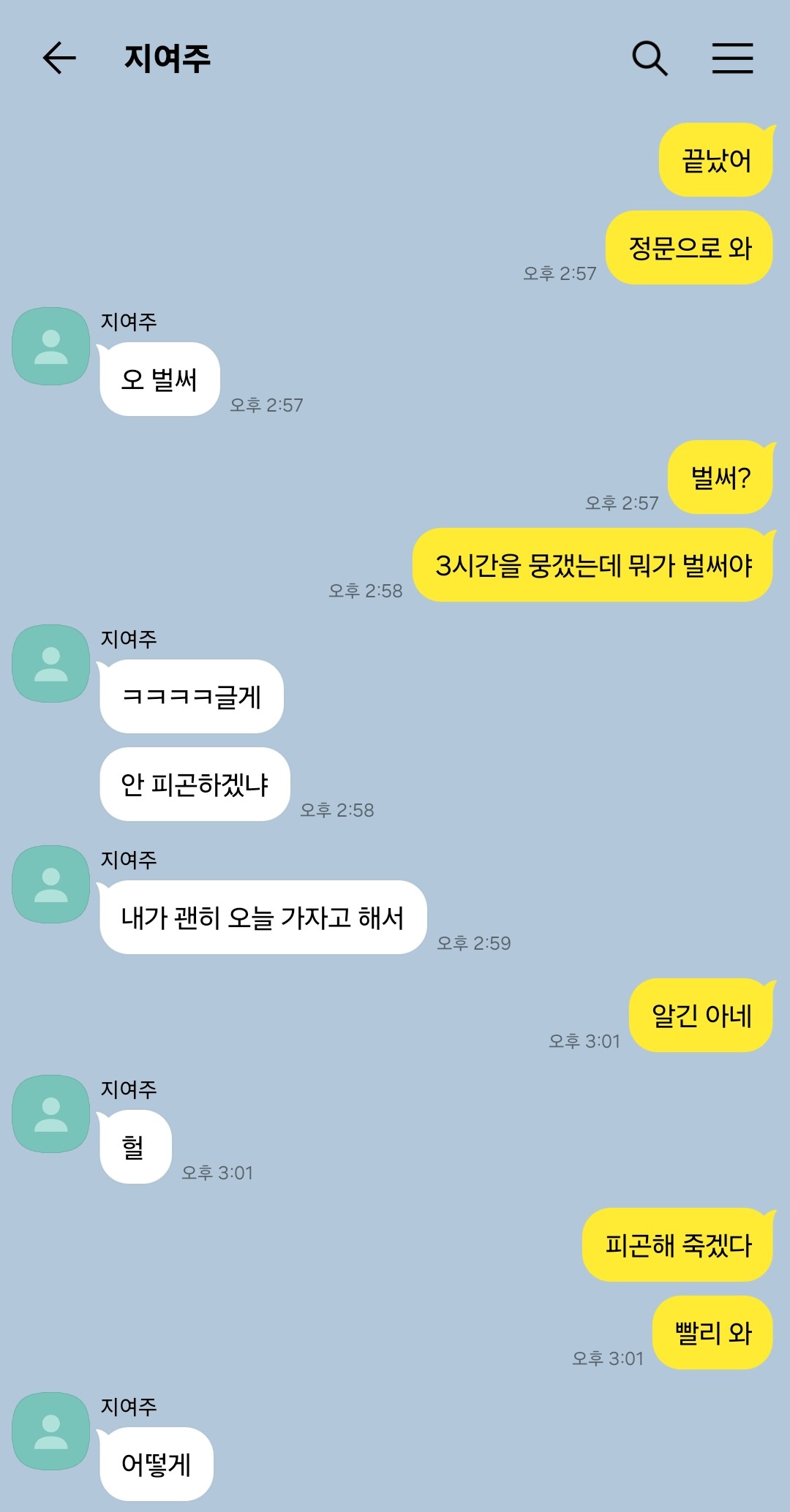

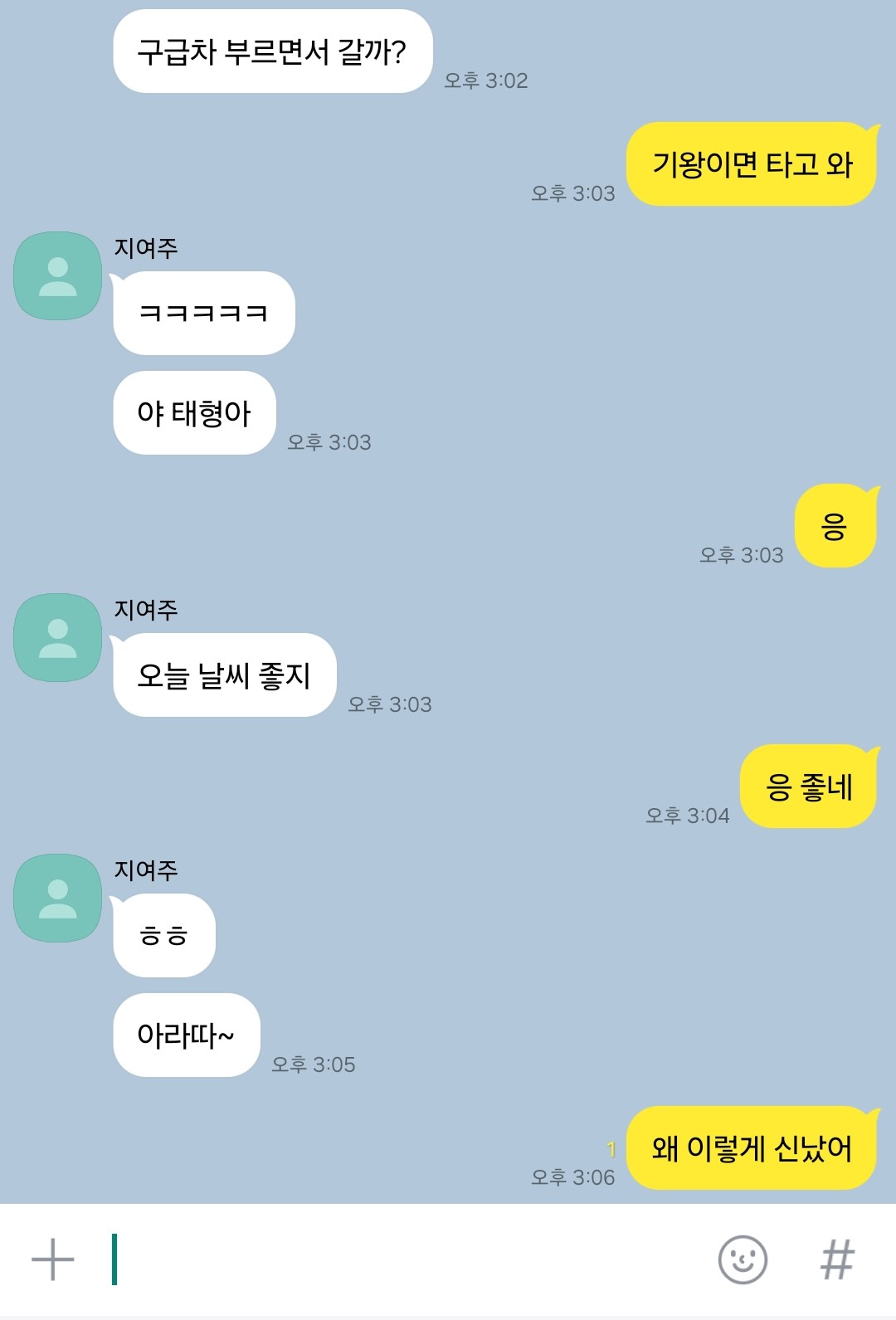

현대세계의 이해- 따위의 강의를 듣고 나온 태형은 녹초가 된 수강생들 사이를 비집고 지난다. 장장 세 시간을 울렁증 나는 영어로 꽉 채워들으니 피로한 것도 당연지산데 겉보기에도 퍽 멀쩡해 뵈는 태형이, 동기들은 경이로울 수밖에 없다. 어찌 보면 사랑의 힘이고. 인문관 빠져나오자마자 핸드폰을 꺼내 든다. 곧 손안에 익숙한 화면이 담겼다. 언제부터 그렇게 된 건지 잘은 모르겠지만, 연락은 대개 저가 먼저 하는 게 공식이고 순리였다.

태형은 다시 대화 목록을 유심히 꿰뚫어 봤다. 감이 좋은 편은 아니다만, 무언가 좀 걸리는 기분이 들어서. 내가 너무 예민해진 건가? 습관적으로 옆머리를 만지작대는 태형의 앞으로 누군가 모습을 비춘 건 그때 즈음. 먼저 반갑게 인사를 걸길래 태형도 살풋 웃으며 손을 흔든다. 펌이 굵은 주황 머리가 바람결을 따라 나부낀다.

"야 김태형, 요새 얼굴 보기 왜 이렇게 힘들어."

얘는··· 단아? 지연? 아니, 뭔가 다른 이름이었던 것 같은데. 여름 방학이 꽤 길었던가, 이렇게 코앞까지 왔는데 누군지도 가물가물할 지경이다. 예로부터 사람 얼굴 잘 못 익히는 태형은 부러 넉살 좋게 답한다.

"오랜만이네. 학기 넘어가니 신경쓸 게 많아져서 그런가 봐. 바쁘기도 하고."

"그럼 오늘 동아리 회식 있다고 공지 뜬 것도 못 봤을라나? 그래도 이번에는 꼭 와. 가뜩이나 너 보려고 다들 참석하는 건데."

"나를? 뭐 하러?"

"에이, 알면서."

하면서 옆구리를 쿡 찌른다. 같은 동아리로 보이는 주황 머리는 이번에 S공업 인턴 면접 떨어진 불쌍한 회장 선배를 봐서라도 빠지지 말라는 말을 전했다. 그래, 시간 있으면. 확답은 주지 않은 채 흐지부지 웃음으로 마무리 지었다. 거절은 무안하니까. 태형은 마지막까지도 제 핸드폰을 달랑거리며 '연락할게' 외치는 뒷모습을 멀거니 바라본다. 가만 보니 작년까지 교양이 몇 번 겹쳤었던 것 같고. 말도 꽤 해본 적 있는 것 같은데··· 글쎄. 역시 모르겠다.

김태형 그는 서넛끼리 하는 동기 모임은 굳이 빼지 않더라도 단합의 색이 짙은 자리만큼은 잘 나오지 않기로 유명했다. 그의 피셜 딱히 얻어가는 거 없이 종일 시간만 축이게 되어 그렇다고 한다. 물론 면전에 대고 그렇게 지껄이는 법은 없고, 대강 에둘러서 거절하지만 저 혼자만 바쁜 몸인 척 군다며 헐뜯는 시선은 피할 수 없다. 그것이 시기질투에서 비롯됐음을 모르는 사람도 없다만.

그런 태형에 요즘에는 따로 숨겨둔 썸녀가 있는 것 아니냔 말이 뒤에서 힘을 얻고 있는 추세다. 아님 이미 사귀고 있든가. 온갖 추측이 난무하는 가운데 정작 당사자는 관심이 없고, 오늘도 술자리 하나 제낄 뿐이고. 대학교 정문으로 나온 태형이 다시금 핸드폰을 들어보인다. 익숙하게 떠 있는 이름 석 자. 어쩌면 그것만으로도.

/

"지여주, 왜 이렇게 늦게-"

지여주 보고 들뜬 마음이 대번에 하향곡선을 그린다. 그때 다 끝난 얘기인 줄 알았는데, 이건 또 무슨 상황인지. 여주가 그런 심정을 아는지 모르는지 저 멀리부터 배시시 웃으며 다가온다. 그제야 웃는 얼굴에 침 못 뱉는다는 옛말이 온몸으로 이해가 갈 판이다. 새로 산 옷까지 빼입고 정문 앞에 서 있던 태형은 쪼잔스러워서 표는 내지 않으려 했으나, 입꼬리가 점점 굳어지는 것만은 불가항력이었다. 마냥 해맑은 애 옆에 달갑지 않은 인영이 하나.

"알지? 내가 저번에 말했던 수연이."

"··· 어, 알지."

태형이 흘긋 시선을 줬다. 확실히 처음 보는 면면은 아니다. 둘이 제법 친한 모양인지 같이 찍은 사진을 전에 몇 번 본 기억이 있었다. 여주 뒤에서 스스럽게 고개를 꾸벅 숙인 수연은 아까부터 태형에게서 눈을 떼지 못하는 중이다. 듣던 대로 인기 많고 착해는 보이는데, 개인적인 첫인상이 그리 좋지 않은 건 어쩔 수 없다. 그래도 태형은 이내 아무렇지 않은 척 표정을 고친다. 함께 온 수연이 멋쩍어 하지 않게 옆으로 적당히 붙어 선다. 저가 뭐라도 된 양 배려를 하사하려는 의도는 아니고, 단지 무고한 사람에게까지 짜증을 부리고 싶지 않았던 탓이다. 굳이 죄가 있는 사람을 꼬집는다면··· 그래.

"여주랑 같은 과면 서양화과겠네요."

"아 네네, 맞아요."

"저는 그런 쪽이랑 통 거리가 멀어서, 신기하네. 전공에서는 보통 뭘 배워요?"

이미 지여주를 통해 다 꿰고 있는 사실이지만 이런 식으로 예의상 대화를 이어나간다. 수연은 멋모르고 얼굴을 붉힌 채 '그··· 저흰 요즘 고대 미술사 같은 거 다루는데···' 줄줄 읊기 시작한다. 태형은 말에 집중하는 척 이 상황을 벌여놓은 장본인을 지긋이 쳐다본다. 순간이나마 마주친 시선에, 먼저 고개를 돌린 건 여주다. 태형은 그때 확신했다. 얘가 둘만의 약속에 누굴 끼고 온 이유는 정말 아무것도 몰라서라든가, 눈치가 없어서라든가 하는 게 아니야.

"······."

다 알고도 모르는 척. 저렇게 속이 훤한 눈으로.