우려와 달리 얘깃거리는 많았다. 서로 간의 대화가 좀체 안 끊겼다는 뜻이다. 태형은 앞전에 수연을 언급했을 땐 이상하리만치 단호한 거절을 일삼더니 막상 셋이 있는 분위기를 꺼려하진 않았고, 오히려 제 특기인 친화력까지 발휘해 어느 순간부터는 수연아- 하고 불러댔다. 그래서인지 수연은 틈만 나면 고개를 푹 숙인 채로 손톱을 틱틱거렸다. 분명 부끄러워서도 있을 테지만, 그 행동이 행복감에서 기인했음을 여주는 안다. 안 그래 보여도 예전부터 끈덕지게 김태형을 소개시켜달라 졸라댔던 통에 성사된 자리니, 제 딴에는 오늘에서야 세상을 다 가진 기분이었을 테다.

"바쁘겠네. 중간 직전이라 그런지 요즘 과제량 장난 아니잖아."

"맞아··· 과제전에 올릴 실기 이제부터 준비해야 되는데 막막해 죽겠어."

"실기?"

한참 수연과 대화하던 태형이 뒤를 돌아본다. 마냥 생각 없이 음료수나 쪼롭 빨아먹던 눈과 마주친다.

"아, 저번에 너 캔버스 붙잡고 며칠씩 그리던 거 말하는 건가."

"··· 어어. 비슷한 거."

"고생이네."

태형은 더 할말 없다는 듯 다시금 수연에게로 고개를 돌렸다. 지여주만 괜히 찔려서 잔기침을 했다. 예상보다 태형이 대수롭지 않게 굴어서인 것도 같다. 나 참, 이런 거 별로라더니 잘만 지내네. 나란히 걸어가는 둘을 보며, 여주는 어째 마음이 놓였다.

/

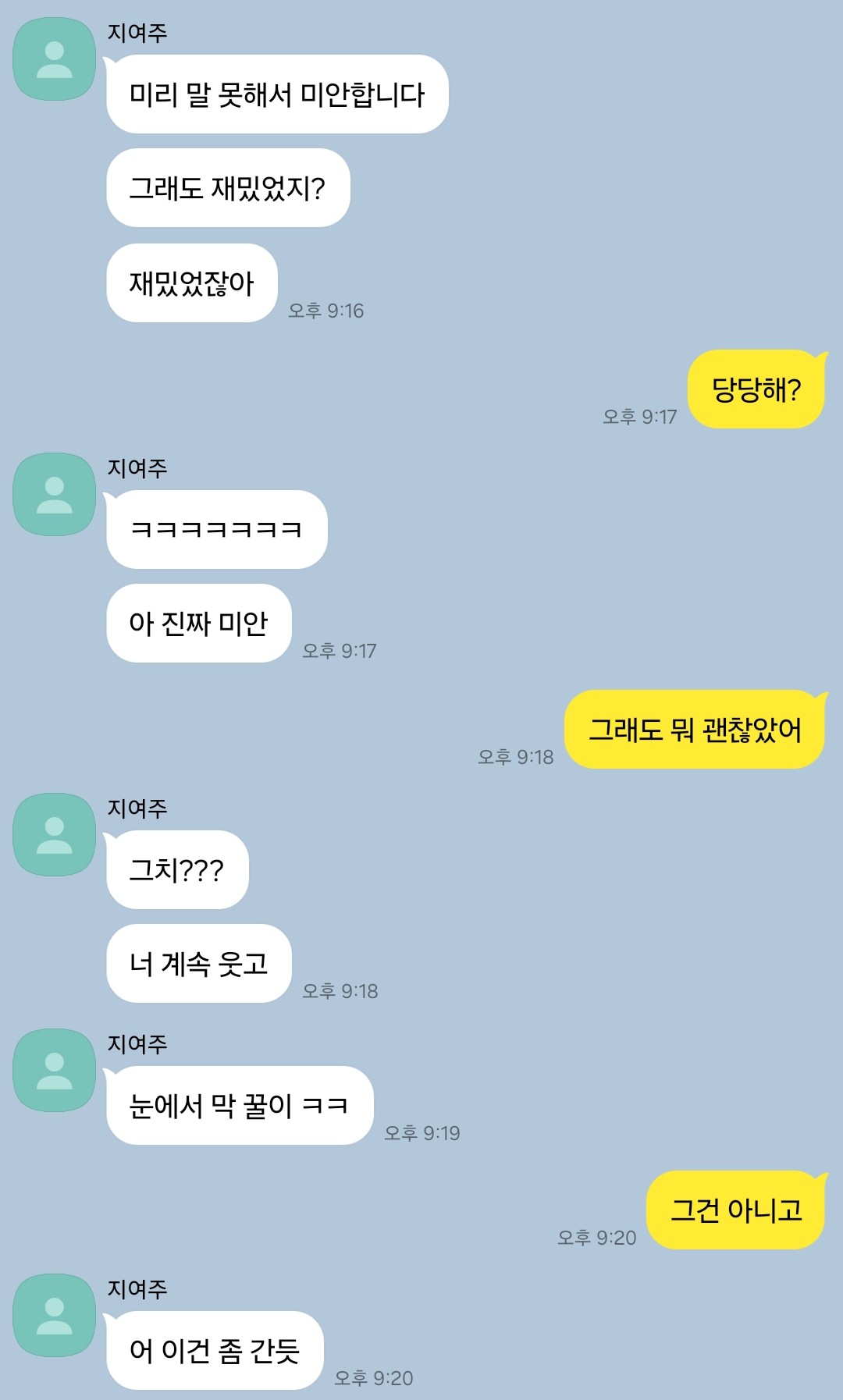

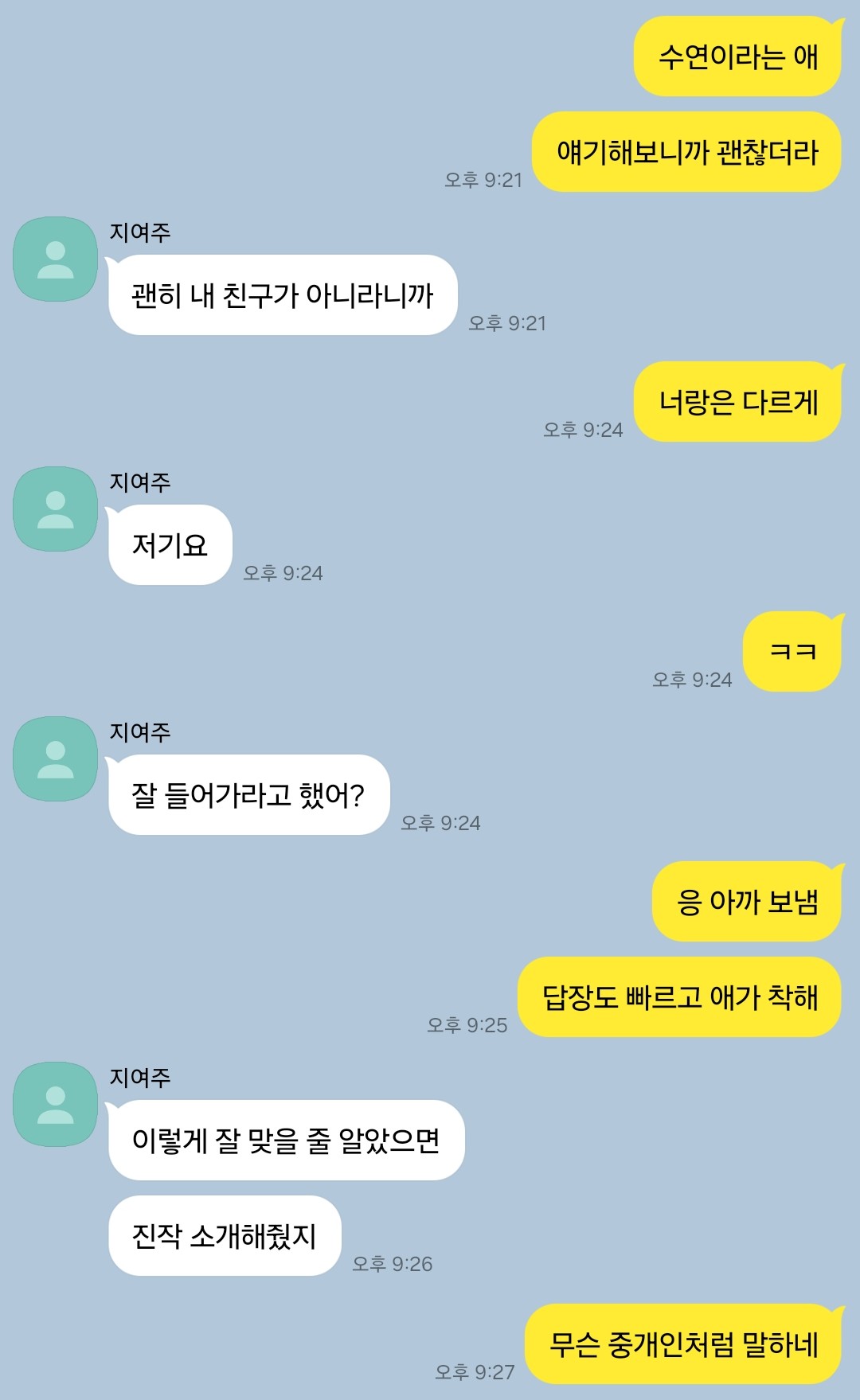

당연하게도 태형은 그날, 꽤 늦게까지 잠들지 못했다. 예정에 없던 긴 외출로 피로해진 건 맞는 말이지만서도, 쉽사리 눈을 감지 못하는 건 다른 연유에 더 가까웠다. 집에 와선 옷장 앞에 서 셔츠 단추를 하나씩 풀어간다. 카톡에서까지 짐짓 대수롭지 않은 체 한 건 지여주가 한 번이라도 저를 주의 깊게 봐줬으면 하는 속내에서였다. 그리 큰 파장은 기대하지 않는다. 그냥··· 조금이나마 거슬렸으면 좋겠다고. 이 단추구멍 안의 실밥처럼 약간은 눈에 밟히고, 신경쓰이고, 거치적거리는. 딱 그 정도만. 태형은 그렇게라도 여주의 범주에 속하고 싶은 마음이 간절했다.

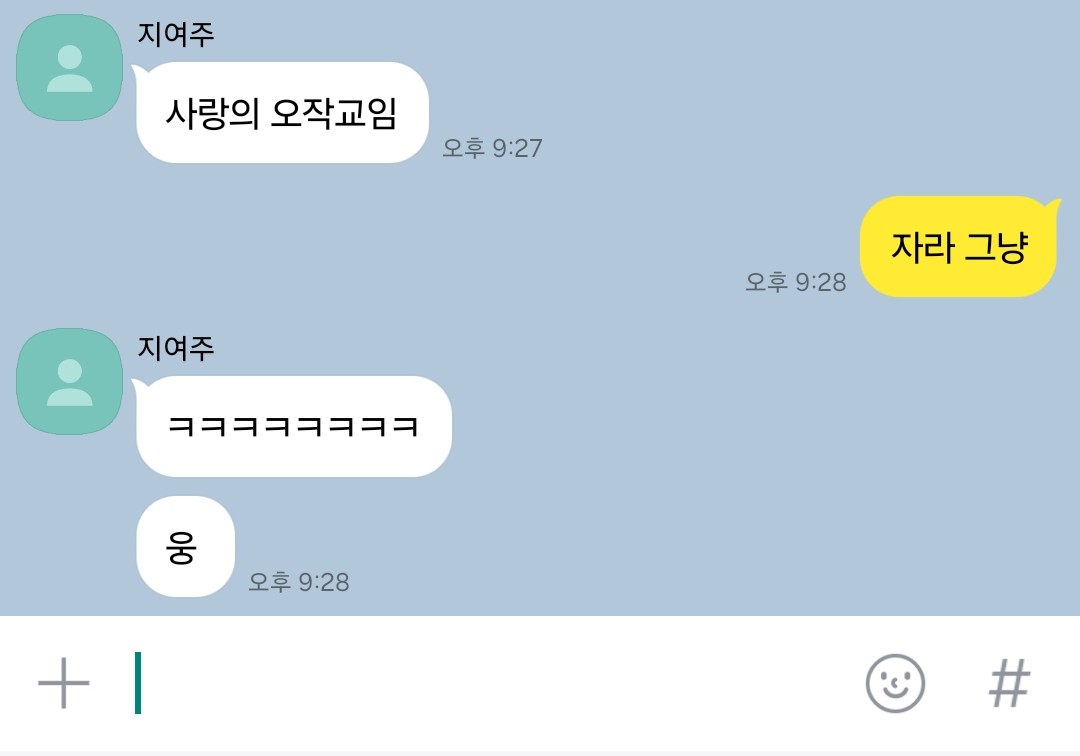

편한 옷으로 갈아입은 후엔 침대에 몸을 뉘였다. 머릿속이 여간 복잡한 게 아니다. 말마따나 과제도 산더미고, 곧 다가올 시험기간 탓에 다들 골머리를 앓고 있을 터였다. 베개에 얼굴을 깊숙이 파묻는다. 지여주랑 주말에 공부하기로 했는데··· 나지막이 중얼거리던 태형의 뒤로 진동이 요란스레 퍼진다. 탁자까지 부드드 떨리는 바람에 그냥 무시하려 했던 태형은 결국 더딘 몸짓으로 허리를 일으켜 세운다.

"얘는···."

이윽고, 카톡 발신인을 확인한 그가 잠시 멈칫했다.

/

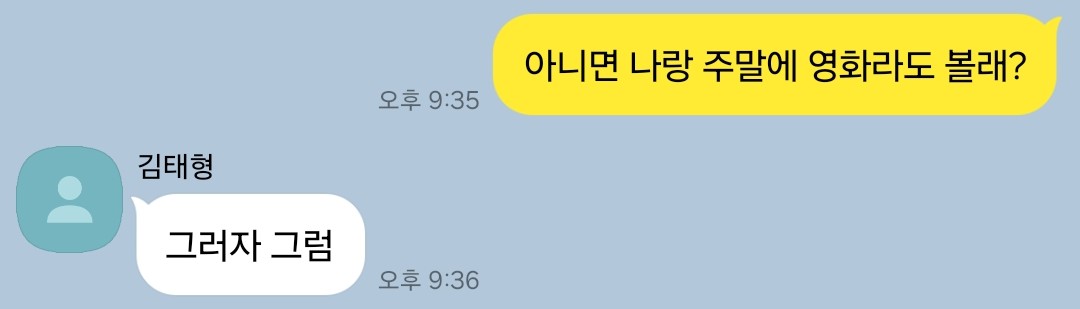

같은 시각, 지은이 제 손 안에서 잔을 굴린다. 예쁘게 자리한 눈썹이 한 번 들썩이며 올라간다. 사방이 번잡하고 시끌시끌한 것이 의심할 여지없이 술자리였다. 정확히 말하자면, 독서 동아리 회식. 대외상 독서지만 허구한 날 하는 게 책 덮어두고 부어라 마셔라 떠들어대는 거라 어지간한 외향인이 아니라면 시도조차 불가한 집단이기도 하다. 불참자는 대여섯 정도. 설렘을 머금고 갓 도착한 여학생들은 줄줄이 누군갈 찾는 듯 보였지만, 이내 아쉬운 눈치로 자리에 착석한다. 지은도 하마터면 따라 아쉬울 뻔했다. 얘가 연락이라도 봐서 망정이지.

"그런데··· 바로 읽을 줄은 몰랐네."

끝이 엉킨 머리를 풀어내며 하는 혼잣말. 점차 고조되어 가는 공기 속에서 1이 사라진 지점을 가만 바라보던 차에, 시선이 미끄러져 내려간다. 놀란 지은이 들고 있던 잔을 쿵 하고 내려놨다.

와, 잭팟.