시간이 지날수록 선명해지는 순간이 있다.

그 이유는 그 전의 아침과 저녁이,

오전과 오후가 자신과 공존하기 때문이다.

허나, 나의 아침은,

나의 저녁은,

나의 오전은,

나의 오후는 나와 공존하지 않았다.

매일이 고통스러우며 새로웠다.

선행성 기억상실증* 이라는 되도 않는 거지같은 정신병 때문이다.

/

[선행성 기억상실증]

선행성 기억상실증은 단기 기억을 장기 기억으로 바꾸지 못함으로써 생기는 병이다.

부은 눈을 뜨고 일어나면 매일의 날씨, 감각이 달랐다.

손에 만져지는 이불의 촉감이 달랐다.

분명 어제의 기억 속 날씨는 여름이었는데 서리 낀 창문을 두꺼운 잠옷으로 슥슥 문질러보면 눈이 쌓여있었다.

“... 뭔데.”

귀에선 이명이, 머리에선 두통이 단시간에 수도 없이 찾아왔다.

하얀 문을 두어번 두드린 엄마는 투명한 물과 어떠한 알약을 내게 건냈다.

“... 잘 잤어?”

“엄마, 왜 벌써 겨울이야? 분명 여름이었는데. 분명 2018년 7월 5일이었는데 어째서 겨울이냐고.”

“... 2018년은 과거야.”

“그게 무슨 말인데.”

“지금은 2020년이라고.”

아아, 머리가 아려왔다.

결코 2020년 일 리가 없다.

급하게 핸드폰을 켜보니 날짜는 2020년 12월 18일을 가리켰다.

나의 기억속 난 어느 더운 여름날, 학교에 가다가 차에 치인 것이 다였다.

어제를 떠올리려고만 하면 암흑만이 시야를 감싸왔다.

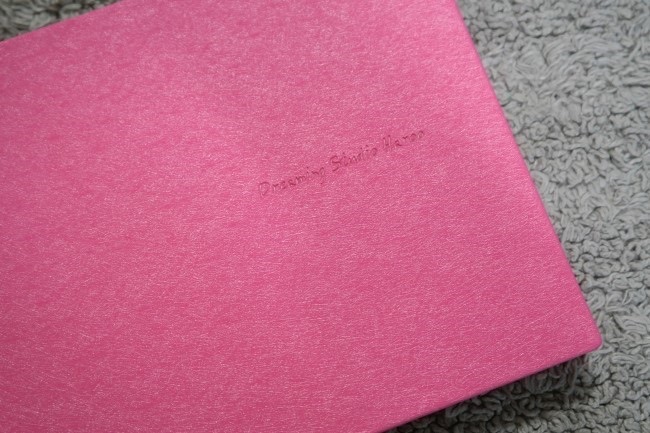

“약 먹고 저기 선반 위 분홍색 수첩을 확인해.”

명령조의 어투로 말을 하고 엄마는 방에서 나섰다.

무언가 단단히 잘못 돌아가고 있는 것 같았다.

분홍색 수첩을 한 장 한 장 넘기면 나의 글씨체로 하루의 일기가 적혀있었다.

“대체 뭐가 어떻게 흘러가는 건데...”

허공에 던진 평서문의 질문은 그대로 부메랑처럼 나에게 돌아와 가슴 깊은 어딘가에 깊숙이 꽂혔다.

머리 위 작게 흘러가는 시게를 바라보자 시간은 어느덧 8시가 다 되어갔다.

분홍색 수첩을 다 읽어 본 뒤였다.

손에는 수첩을 들고 집을 나섰다.

현관문을 열자마자 추운 겨울공기가 몸 깊숙이 수직으로 들어오는 기분이었다.

그는 내 감정을 일렁이게 했다.

“... 아직도 뭐가 뭔 지 도통 모르겠어.”

한 단어 한 단어를 말할 때 마다 입에선 하얀 입김이 뿜어져 나왔다.

분홍색 수첩에서 묘사했던 생김새에 동일한, 같은 번호의 버스를 타고 학교로 이동했다.

출근 시간인지라 그런지 버스 안은 붐볐고, 나와 같은 교복을 입은 학생들은 셀 수 없이 많았다.

제대로 된 목적지를 몰라 내리는 학생 무리를 조심스럽게 뒤따라 갔다.

“야 김여주-.”

무리에서 혼자 뒤로 떨어져 걷던 한 여학생이 인기척을 느낀 건지 뒤로 돌아 내게 달려왔다.

아마도 나와 친한 여자아이 같았다.

“박소연, 맞아?”

“응! 너 어제는 나보고 박소윤이라고 했는데 오늘은 잘 맞췄네.”

장난스레 웃으며 내 머리를 헝클어트리는 소연에 나는 되려 질문을 던졌다.

“너, 나에 대해 알아?”

이 질문엔 숨겨진 의미가 있었다.

말 그대로 이름, 나이 따위의 고리타분한 정보가 아닌 그 비밀.

나의 장애에 대해.

“걱정 마. 나만 알아. 매일 아침마다 김여주 안심 시키는 거 되게 힘든 일인 거 알아?”

“미안.”

나도 도통 뭐가 미안한지 모르겠지만, 어딘가 모를 죄책감이 들었다.

“네가 뭘 잘못 했냐?”

“힘들다면서.”

“장난이지.”

단답의 대화들이 끝난 그 뒤론 적막 만이 흘렀다.

교실 앞 문 조차도 기억 나지 않았다.

모든 게 낯설었다.

두 눈을 질끈 감고 문을 열자 몇몇 아이들이 있었다.

이제 수첩에 적힌 아이들을 퍼즐을 맞추듯 끼워 맞췄다.

교실을 곁눈질을 하며 둘러봤다.

창가 자리인지라 햇살이 어느 정도 기분 좋게 들어와 노곤해지기 시작했다.

잠에 들려고 하는 딱 그 때 즈음에 내 등을 누군가 두어번 두드렸다.

“응?”

“있잖아, 어제 내가 했던 말, 대답 해줄 수 있어?”

‘어제 했던 말’ 이라면 당연스레 기억나지 않았다.

수첩에 써있었던 내용을 빠르게 훑어봤다.

수첩이 적힌 대로라면 나에게 말을 건낸 남자아이의 이름은 ‘전정국’ 이고, ‘어제 했던 말’은 고백이었던 것이다.

“아, 아직 생각 못했으면 이따 학교 끝나고 잠시만 교실에 남아줘.”

미래의 나를 위한 선택을 할지, 과거의 나를 위한 선택을 할지, 현재의 나를 위한 선택을 할지는 모두 여러 인격체의 ‘나’에게 달렸다.