같은 공간, 같은 거리.

소파에 앉은 채,

그날 팔이 닿았던 그 짧은 순간이 계속 생각났다.

이상하게 아무 일도 아닌데,

내 머릿속에서는 그게 자꾸 무슨 사건처럼 커졌다.

그리고 그 다음 날,

민규는 어제랑 똑같이 내 옆을 지났고,

밥을 같이 먹었고,

말도 몇 마디 더 했고.

별거 아닌 일들인데, 자꾸 ‘우리’라는 단어가 떠올랐다.

"이거 좀 열어봐."

"왜. 손 아파?"

"아니, 그냥… 네가 열어주면 좋을 것 같아서."

진짜 별 이유 없는 부탁에도

민규는 말은 투덜거리면서도

어이없다는 듯 웃으며 열어줬다.

그런 순간들이 반복될수록

나는 점점 더 그 애에게 말을 걸고 싶어졌다.

이유 없이.

"이런 건 어때?"

그가 내 쪽으로 휴대폰을 내밀었다.

사진.

둘이 먹은 밥상.

라면, 김치찌개, 반쯤 엎어진 김.

"왜 찍었어?"

"그냥. 너랑 같이 밥 먹은 건 처음이니까."

“…처음 아닌데.”

“아, 맞다.

근데 그땐 내가 좀 삐딱했잖아.

이건 기념해야지.”

나는 피식 웃었다.

"우리, 좀 이상한 관계야."

"응.

한 집 사는 것도 이상하고."

"이런 거, 나중에 누가 물어보면 뭐라고 설명하지?"

그는 가만히 생각하다 말했다.

“‘같이 살다가,

같이 살아버린 사람’이라고 할래.”

내 웃음소리가 터졌다.

“…말 진짜… 드럽게 잘한다.”

"그런가?"

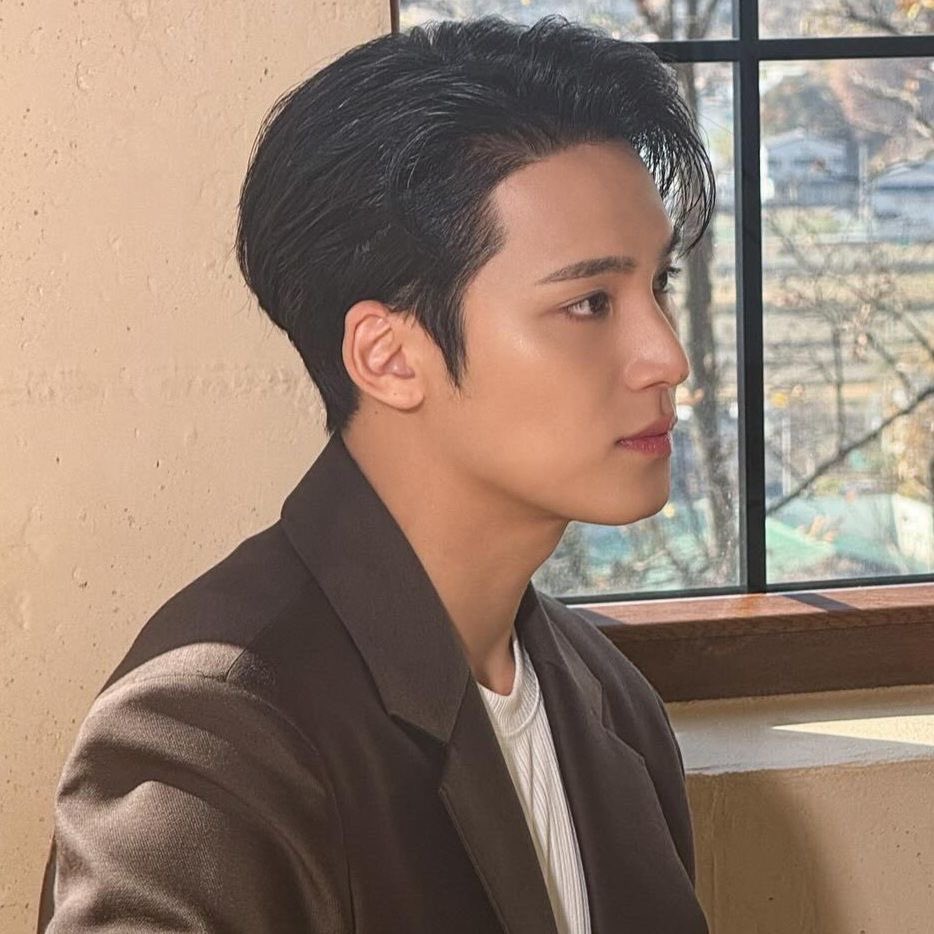

민규는 웃지 않았다.

근데, 나만 웃은 것도 아니었다.

그 웃지 않은 얼굴 안에,

분명 뭔가 따뜻한 게 있었다.

밤.

불 꺼진 방.

책상 위엔 민규가 놔두고 간 캔커피가 있었다.

뚜껑에 손가락 자국이 선명했다.

그걸 괜히 오래 쳐다봤다.

그 애가 준 거,

그 애가 말한 거,

그 애가 그냥 지나가면서 했던 행동들—

다 지금 머릿속을 차지하고 있었다.

그리고 그때 깨달았다.

이건 좋아하는 거다.